Editoriali

La raccolta delle olive è più di un'operazione colturale

Da primi produttori, primi esortatori e primi consumatori, siamo diventati secondi e, a volte, terzi, con l’unico primato: la qualità dell'olio extravergine di oliva italiano

23 settembre 2024 | Pasquale Di Lena

In queste ore, io e Flora abbiamo fatto l’ultima valutazione della situazione dell’oliveto posizionato sulla collina che, dall’alto dei suoi 500m.s.l.m., vede le montagne ombreggiare le altre colline non lontane che scendono per raggiungere il piccolo mare. Un pezzetto di Adriatico che da Punta Penna Vasto arriva al Gargano, con le Tremiti nel mezzo. In basso, sotto Monte Ceci e, di fronte, le Terre del sacramento, c’è un lago che gli eletti alla Regione Molise della precedente legislatura hanno promesso alla Puglia. La Regione confinante che ha già succhiato tutte le acque del Lago di Occhito. Eletti, non per far volare la “Farfalla Molise”, ma per cancellarla nel momento in cui perde l’acqua, risorsa primaria al pari dell’aria; lascia partire i suoi giovani; vede 130 dei suoi 136 paesi morire lentamente di solitudine e noia; le sue strade che franano, dotate solo di segnalazioni sbagliate; i suoi tratturi da tempo silenti, mentre nel cielo, con i loro voli, giocano le poiane e, nei boschi si ascoltano i racconti dei funghi, degli orapi, del tartufo bianco, che ha eletto il Molise come sua terra prediletta.

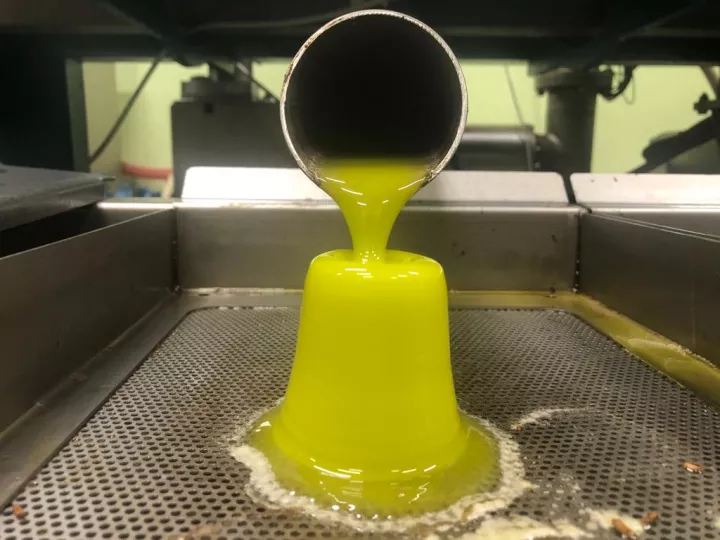

Tornando all’oliveto e raccolta, sempre più vicina - pensiamo di iniziare nella prima decade di Ottobre - ci rallegriamo nel vedere i nostri olivi ombreggiare, allegri, la terra, secca per la lunga torrida estate mai prima registrata, e, anche, nel vedere le olive “Gentile di Larino” vivere l’inizio della fase dell’invaiatura, il momento favorevole per estrarre l’olio migliore, quello ricco delle proprietà salutari per chi ha la fortuna di consumarlo. Per ora i nostri olivi, come tutti gli olivi amici dell’ambiente per la loro capacità di assorbire l’anidride carbonica e cedere ossigeno, hanno resistito bene alla grande calura, e, anche se non saranno generosi come lo scorso anno, noi diremo con più forza grazie. Stiamo scrivendo con le dita incrociate per la difficile situazione che vive un clima sempre più malato. E non solo, anche per le conseguenze di una politica di abbandono, prim’ancora dell’agricoltura, del suo comparto primario, appunto l’olivicoltura. Da primi produttori, primi esortatori e primi consumatori, siamo diventati secondi e, a volte, terzi, con l’unico primato: la qualità dei nostri oli. Oli e non olio per essere il Paese che, con le sue cinquecento e più varietà diffuse nella quasi totalità delle regioni, ha la più ricca biodiversità. Un patrimonio unico al mondo che, purtroppo, non è mai stato utilizzato per essere un problema per l’industria dell’olio che ha bisogno di quello spagnolo o di altri paesi produttori. Per me e per Flora, come pure per Stefano che con noi vive quest’avventura, che si ripete di anno in anno, è sì importante la quantità di olive raccolte, perché da essa dipende gran parte dei costi che determinano il prezzo dell’olio prodotto, ma ancor più importante è la qualità. Il carattere che assicura la bontà di un piatto, sia esso cotto o crudo, e, con essa, la salute di tutti i suoi fedeli consumatori. Ancor più se biologico com’è quello che produciamo, premessa anche di un’agricoltura che pensa alla sostenibilità ambientale, quale urgente necessità per noi che viviamo l’oggi e, soprattutto, eredità che, prima di ogni altra, serve alle generazioni future C’è da dire che, in generale, la situazione dell’olivicoltura è diventata sempre più complicata per un calo significativo della produzione e le notizie che arrivano dal mondo dell’olivo e dell’olio non sono per niente confortanti. Parlo di noi produttori di oliveti legati alla tradizione, che sono parte della natura e non un peso futuro come gli oliveti superintensivi pensati, nel tempo breve di dieci anni di loro vita, solo per la quantità e non per la continuità di una coltivazione che dona salute all’ambiente e assicura benessere alle nuove generazioni. Un tema, la quantità, proprio di un sistema nelle mani delle multinazionali e delle banche che ha come solo e unico obiettivo depredare e distruggere il territorio per alimentare il consumismo. Spreco di un bene fondamentale, dei suoi caratteri, in primo luogo la fertilità del suolo; dei suoi valori, a partire dalla bellezza dei paesaggi impressa dalla biodiversità; delle sue risorse, che, con l’agricoltura biologica, si trasformano in cibo sano e in ambiente salutare. Per noi, che della terra conserviamo la memoria dei padri, la sobrietà è un valore che è parte di un altro valore primario, il rispetto. Rispetto per sé stesso e per l’altro, per la Terra e la natura, per le nuove generazioni fondamentale per contribuire a mettere insieme un’eredità di pace e di amore, solidarietà e reciprocità, uguaglianza e libertà, da lasciare alle nuove generazioni.

Tornando all’oliveto e raccolta, sempre più vicina - pensiamo di iniziare nella prima decade di Ottobre - ci rallegriamo nel vedere i nostri olivi ombreggiare, allegri, la terra, secca per la lunga torrida estate mai prima registrata, e, anche, nel vedere le olive “Gentile di Larino” vivere l’inizio della fase dell’invaiatura, il momento favorevole per estrarre l’olio migliore, quello ricco delle proprietà salutari per chi ha la fortuna di consumarlo. Per ora i nostri olivi, come tutti gli olivi amici dell’ambiente per la loro capacità di assorbire l’anidride carbonica e cedere ossigeno, hanno resistito bene alla grande calura, e, anche se non saranno generosi come lo scorso anno, noi diremo con più forza grazie. Stiamo scrivendo con le dita incrociate per la difficile situazione che vive un clima sempre più malato. E non solo, anche per le conseguenze di una politica di abbandono, prim’ancora dell’agricoltura, del suo comparto primario, appunto l’olivicoltura. Da primi produttori, primi esortatori e primi consumatori, siamo diventati secondi e, a volte, terzi, con l’unico primato: la qualità dei nostri oli. Oli e non olio per essere il Paese che, con le sue cinquecento e più varietà diffuse nella quasi totalità delle regioni, ha la più ricca biodiversità. Un patrimonio unico al mondo che, purtroppo, non è mai stato utilizzato per essere un problema per l’industria dell’olio che ha bisogno di quello spagnolo o di altri paesi produttori. Per me e per Flora, come pure per Stefano che con noi vive quest’avventura, che si ripete di anno in anno, è sì importante la quantità di olive raccolte, perché da essa dipende gran parte dei costi che determinano il prezzo dell’olio prodotto, ma ancor più importante è la qualità. Il carattere che assicura la bontà di un piatto, sia esso cotto o crudo, e, con essa, la salute di tutti i suoi fedeli consumatori. Ancor più se biologico com’è quello che produciamo, premessa anche di un’agricoltura che pensa alla sostenibilità ambientale, quale urgente necessità per noi che viviamo l’oggi e, soprattutto, eredità che, prima di ogni altra, serve alle generazioni future C’è da dire che, in generale, la situazione dell’olivicoltura è diventata sempre più complicata per un calo significativo della produzione e le notizie che arrivano dal mondo dell’olivo e dell’olio non sono per niente confortanti. Parlo di noi produttori di oliveti legati alla tradizione, che sono parte della natura e non un peso futuro come gli oliveti superintensivi pensati, nel tempo breve di dieci anni di loro vita, solo per la quantità e non per la continuità di una coltivazione che dona salute all’ambiente e assicura benessere alle nuove generazioni. Un tema, la quantità, proprio di un sistema nelle mani delle multinazionali e delle banche che ha come solo e unico obiettivo depredare e distruggere il territorio per alimentare il consumismo. Spreco di un bene fondamentale, dei suoi caratteri, in primo luogo la fertilità del suolo; dei suoi valori, a partire dalla bellezza dei paesaggi impressa dalla biodiversità; delle sue risorse, che, con l’agricoltura biologica, si trasformano in cibo sano e in ambiente salutare. Per noi, che della terra conserviamo la memoria dei padri, la sobrietà è un valore che è parte di un altro valore primario, il rispetto. Rispetto per sé stesso e per l’altro, per la Terra e la natura, per le nuove generazioni fondamentale per contribuire a mettere insieme un’eredità di pace e di amore, solidarietà e reciprocità, uguaglianza e libertà, da lasciare alle nuove generazioni.

P.s. Leggiamo l’annuncio “l’extravergine costerà meno” di un protagonista dell’industria olearia italiana, l’umbro Monini, colui che ha già piantato, tra Umbria e Toscana, settecento ettari di oliveti superintensivi ed è prossimo a piantarne altri trecento per la ragione, propria del sistema imperante, di avere la quantità e, con essa, maggiori profitti, in pratica più denaro. Nessun problema se poi l’apertura di questa parentesi si chiuderà con uun consumo enorme di acqua, prodotti chimici, varietà non italiane, perdita di fertilità dei mille ettari olivetati. L’olio evo dell’annata 2024 per Monini costerà meno perché la Spagna, dopo qualche anno caratterizzata da mancanza tornerà a produrre quantità sufficienti per le necessità dell’industria olearia italiana. Dobbiamo credere che quet’annuncio l’industriale umbro lo ha fatto con un sorriso pieno di soddisfazione e di attesa con il pensiero al dio denaro e non agli olivicoltori italiani che, se si avvera questa sua previsione, decideranno di allargare la superficie dell’olivicoltura italiana con l’abbandono e questo proprio nel momento in cui servono azioni per il recupero di quelli abbandonati e scelte per impiantare altri 800 mila ettari. Essenziali per ridare al Paese un’anima, l’olivo, e un ruolo sui mercati che vedono crescere ogni giorno la domanda di olio di oliva, ancor più di quelli segnati dalla biodiversità. In pratica ripercorrere la strada avviata nel 1963 dal vino con il riconoscimento Doc, sinonimo di qualità espressa dal territorio e di diversità espressa dalle uve vinificate. Un salto di qualità e di immagine che serve per il rilancio dell’olivicoltura italiana, l’azienda coltivatrice, la diffusione del biologico, il superamento dell’abbandono dei territori, soprattutto quelli interni. In pratica ridare voce alla ragione che esprime intelligenza naturale e non artificiale, presenza e rapporto con un dio dalle sembianze umane.

Potrebbero interessarti

Editoriali

Il cibo non è una merce: è il tempo della ribellione

L'accordo di libero scambio UE-Mercosur si dovrebbe basare su finte clausole di salvaguardia, ma con l'impossibilità di reali controlli sull'agricoltura e l'agroalimentare del sud America. La salute dei cittadini europei è a rischio, insieme con l'agricoltura del Vecchio Continente

27 gennaio 2026 | 15:35 | Giorgio Bonacini

Editoriali

I media sono nemici dell'olio extravergine di oliva italiano?

Piu passa il tempo, più non leggo di extravergine, più non vedo extravergine, più non sento extravergine, più sono assalito da un dubbio “non amletico”: esiste una lobby, voluta o involontaria, dei “nemici dell’extravergine”?

26 gennaio 2026 | 09:00 | Giulio Scatolini

Editoriali

L’intelligenza artificiale sceglierà quale olio d’oliva mettere sugli scaffali della Grande Distribuzione

Buyer e Controllo qualità della GDO sono inutili: aboliamoli! Al loro posto l’intelligenza artificiale selezionerà le offerte provenienti dalle aziende in maniera più efficiente, veloce ed economica. Con lo Stato che ha abdicato ai controlli, l’olio lampante diventerà presto il nuovo standard di qualità

21 gennaio 2026 | 11:00 | Alberto Grimelli

Editoriali

Un laboratorio a cielo aperto per dare nuova vita all'agricoltura

Urgente e fondamentale è riappropriarsi della politica per tornare a essere popolo, ovvero punto di riferimento sociale, economico e culturale. Si tratta di saper governare i suoi beni comuni, quali il territorio, l’acqua e l’aria per continuare ad avere cibo sano, acqua potabile e aria pulita

08 gennaio 2026 | 15:00 | Pasquale Di Lena

Editoriali

Olio di oliva a dazio zero dalla Tunisia: chi ci guadagna davvero?

L’attuale regime delle quote di importazione favorisce solo l’industria olearia europea, spagnola in particolare. L’olio di oliva tunisino finirà comunque in Europa ma tutto dipende dal prezzo e dalle condizioni. Senza regole si distrugge il mondo produttivo europeo e tunisino

08 gennaio 2026 | 11:00 | Alberto Grimelli

Editoriali

Le due manifestazioni degli agricoltori a Bruxelles: PAC, Mercosur e crisi dell’agricoltura

Il 18 dicembre nella capitale belga non è andata in scena un’unica manifestazione degli agricoltori ma due: una sfilata istituzionale e una rivolta sociale. Incontri al Parlamento e con la Commissione ma anche tafferugli e liquami versati in strada

19 dicembre 2025 | 14:40 | Alberto Grimelli