Editoriali

Teoria contro pratica: il terreno di scontro dell'agricoltura

Mai come in questo periodo, con i cambiamenti climatici incombenti e i gusti sempre più mutevoli del mercato, mancano punti di riferimento e solide colonne. c'è chi si appoggia alla sceinza e chi all'empirismo. Chi vede nella ricerca il futuro e chi nella tradizione l'ancora di salvezza. Una mediazione è possibile? Le riflessioni di Sebastiano Di Maria

20 aprile 2018 | Sebastiano Di Maria

Venendo da una robusta e variegata formazione scientifica in ambito agroalimentare, ma allo stesso tempo, però, anche tecnica, visto il ruolo istituzionale, oltre all’abito cucito addosso per essere in prima linea con gli attori principali della filiera, fare da mediatori tra l’innovazione scientifica e l’esperienza diventa sempre più complicato. Dare risposte concrete in un momento delicato, dove solo l’innovazione tecnologica spinta o le nuove frontiere della genetica possono far fronte ai nuovi gridi d’allarme dal mondo agricolo, diventa francamente difficile. Senza dover inerpicarsi in divagazioni metafisiche, quindi scienza come realtà assoluta, in grado di dare spiegazioni a prescindere da qualsiasi dato esperienziale, facciamo degli esempi concreti.

Le ultime proiezioni sul riscaldamento globale e sulla difficile attuazione di quelli che erano gli accordi di Parigi del dicembre del 2015, impongono scelte da mettere in campo fin da subito. La prima filiera che ci viene in mente è quella vitivinicola; è inutile ribadirlo, gli effetti comporterebbero lo sconvolgimento dell’attuale enografia, una risposta alla “piccola glaciazione” che, tra il XIV e XVIII secolo, portò a stravolgere la coltivazione della vite, fino ad allora allevata anche in Scozia o nelle valli alpine. Lungi dal farne un mero esercizio statistico, peraltro inutile; la risposta immediata del mondo scientifico a tali evidenze è, per esempio, la cisgenetica, ossia l’inserimento di uno o più geni ricavati da piante che appartengono allo stesso genere o specie (quindi non è Ogm?), in modo da preservare le caratteristiche di un vitigno. La scienza è super-partes o, come molti ritengono, strettamente collegata ai processi politici e sociali che ne condizionano la stesura dei relativi paradigmi di produzione?

In effetti, anche l’introduzione dei portinnesti americani nell’800, dopo la distruzione fillosserica, creò non pochi dubbi sulla futura qualità del vino. D’altro canto, anche oggi, pochi sarebbero disposti a stravolgere le fondamenta della cultura del vino, come il legame tra vitigno, territorio e uomo. Una mediazione è sempre possibile, magari ripensando i sistemi di allevamento, i sesti d’impianto, così come una migliore razionalizzazione, captazione e gestione delle acque. Ben venga la viticoltura nelle zone interne, magari investendo in maniera importante su studi di zonazione, o magari approfondendo ulteriormente le ricerche su vitigni autoctoni. Certo che fa specie, parlando di vino, quando ci si affanna a rincorrere certi canoni sensoriali, oggi sempre più difficili da raggiunger per i motivi succitati, salvo poi accorgersi che questo, obtorto collo, comporta un uso sempre più spregiudicato della pratica enologica. Forse anche qui andrebbero fatti passi indietro ripensando, di riflesso, tutta la comunicazione.

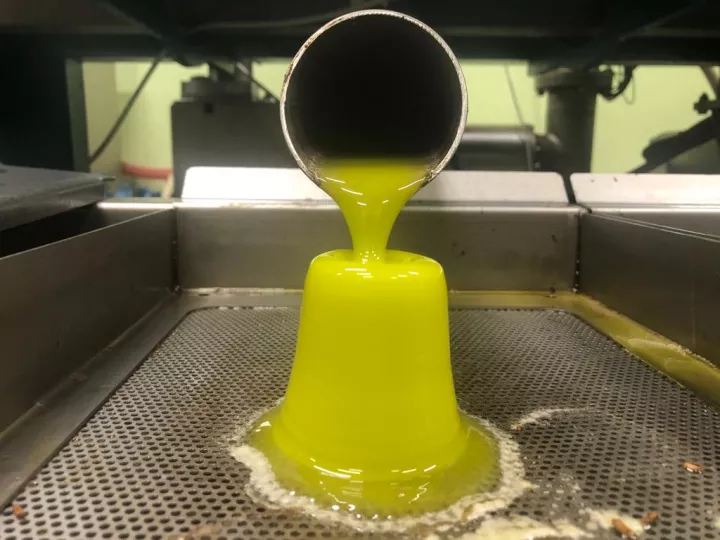

L’altro cruccio è la filiera olivicolo-olearia, solo che qui il problema incombente non sono tanto i mutamenti climatici, anch’essi gestibili con una maggiore dose di tecnica sul campo, ma quanto un’aggressività intensiva figlia di nuove esigenze di mercato. Cedere a queste lusinghe o rimanere fortemente attaccati alle proprie radici? Ci limitiamo, in questo frangente, ad una semplice constatazione: è bastato dedicarsi ad un semplicissimo studio su cultivar autoctone, comunicandolo nella maniera giusta, e quella che è una cultivar, o forse un gruppo, di cui tutti si sbarazzerebbero volentieri, ci riferiamo agli olivastri, di colpo è diventato l’oggetto dei desideri. Qui, di scienza, c’è ne veramente poca; forse, a volte, ci si ostina a sperimentare su questioni di lana caprina, sprecando risorse, quando la soluzione a certi problemi è più vicina a noi di quanto sembra, e può dare risposte immediate, concrete.

Probabilmente è solo una questione di distanze e l’istruzione secondaria superiore tecnica, le associazioni di categoria, gli enti preposti, devono farsi carico di un’opera di mediazione tra la scienza pura, spesso troppo lontana dalla realtà, e l’esperienza di chi è capace di osservare, modulare e interagire su casi concreti, facendone spesso un’arte.

Potrebbero interessarti

Editoriali

Il suicidio della Grande Distribuzione è l’omicidio dell’olio di oliva italiano: 3,99 euro/litro

Carrefour contro Esselunga. Mors tua, vita mea: fino a quando il mondo dell’olio di oliva tollererà che la Grande Distribuzione lo soffochi lentamente tra le sue spire? Ricomincia la guerra a suon di 3,99 euro al litro per l’extravergine di oliva a scaffale, dove tutti perdono

11 febbraio 2026 | 11:00 | Alberto Grimelli

Editoriali

Salvare la biodiversità dell'olivo per salvare il futuro

La biodiversità olivicola si afferma come tema strategico, poiché con oltre 540 cultivar censite l’Italia custodisce la più grande varietà al mondo. Salvaguardare tale ricchezza significa proteggere le identità locali, garantire qualità e distintività all'olio extravergine di oliva

10 febbraio 2026 | 12:00 | Pasquale Di Lena

Editoriali

Serve un atto di civiltà contro la barbarie del cibo

Due mondi opposti, con il primo, il mangiare veloce espressione del ristorante McDonald’s, che non ha niente a che vedere con la grande tradizione del patrimonio culturale dell’Umanità, la Cucina italiana, con i prodotti a indicazione geografica, Dop e Igp, che devono ai mille e mille territori l’origine della loro qualità

03 febbraio 2026 | 14:00 | Pasquale Di Lena

Editoriali

Il cibo non è una merce: è il tempo della ribellione

L'accordo di libero scambio UE-Mercosur si dovrebbe basare su finte clausole di salvaguardia, ma con l'impossibilità di reali controlli sull'agricoltura e l'agroalimentare del sud America. La salute dei cittadini europei è a rischio, insieme con l'agricoltura del Vecchio Continente

27 gennaio 2026 | 15:35 | Giorgio Bonacini

Editoriali

I media sono nemici dell'olio extravergine di oliva italiano?

Piu passa il tempo, più non leggo di extravergine, più non vedo extravergine, più non sento extravergine, più sono assalito da un dubbio “non amletico”: esiste una lobby, voluta o involontaria, dei “nemici dell’extravergine”?

26 gennaio 2026 | 09:00 | Giulio Scatolini

Editoriali

L’intelligenza artificiale sceglierà quale olio d’oliva mettere sugli scaffali della Grande Distribuzione

Buyer e Controllo qualità della GDO sono inutili: aboliamoli! Al loro posto l’intelligenza artificiale selezionerà le offerte provenienti dalle aziende in maniera più efficiente, veloce ed economica. Con lo Stato che ha abdicato ai controlli, l’olio lampante diventerà presto il nuovo standard di qualità

21 gennaio 2026 | 11:00 | Alberto Grimelli

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Accedi o Registrati