Editoriali

La raccolta delle olive unisce, l'olio non può dividere

L’intero mondo è in concorrenza e, in una gara, ciascun partecipante deve impegnarsi per vincere migliorando la propria prestazione, mentre troppo spesso ci si ritrova a barare o a danneggiare l’avversario per ottenere la vittoria...

23 ottobre 2015 | Carlotta Pasetto

E’ periodo di fermento per i produttori dell’”oro verde”: comincia la raccolta!

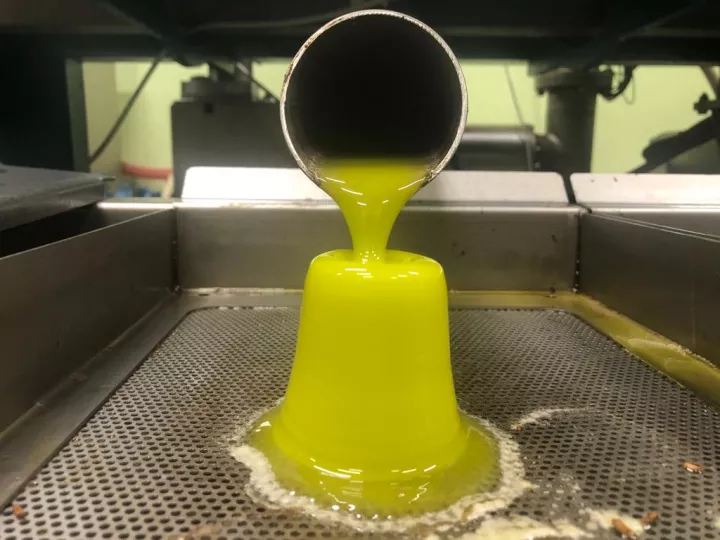

Ecco allora che i social si riempiono di immagini di uliveti , reti stese sotto gli ulivi, volti sorridenti con scuotitori in mano pronti all’azione, olive invaiate pronte per essere macinate e olio novello di un intenso color verde, un poco velato, che solo a guardarlo ti induce a pensare alla sensazioni di erbaceo, alle note vegetali , di amaro e piccante.

Ecco allora che i social si riempiono di immagini di uliveti , reti stese sotto gli ulivi, volti sorridenti con scuotitori in mano pronti all’azione, olive invaiate pronte per essere macinate e olio novello di un intenso color verde, un poco velato, che solo a guardarlo ti induce a pensare alla sensazioni di erbaceo, alle note vegetali , di amaro e piccante.

Da queste foto traspare la passione sfrenata per il proprio “figlio”, l’orgoglio e l’amore spassionato per questo prodotto.

Una volta che l’olio è imbottigliato, pronto per essere venduto, … è allora che l’idillio si spezza.

Se il momento della raccolta unisce, crea aggregazione e cooperazione… l’olio, al contrario, divide?

Quando nelle campagne cominciano a vedersi le olive cambiare colore, comincia ad avvertirsi una strana agitazione. I contadini si attrezzano di reti, scuotitori, scale, contenitori per le olive e, accompagnati da vocianti comitive, si avventurano nei propri terreni dove trascorrono l’intera giornata, fino a quando non è stata colta anche l’ultima oliva.

Andare a raccogliere le olive è vissuto come un momento di festa; si lavora insieme per lo stesso obiettivo, mossi dal comune senso di appartenenza che muove chi porta avanti lo stesso lavoro.

Ricordo quando si partiva per la campagna, armati di entusiasmo, pettini e pinze per strappare anche la più piccola oliva dall’albero, affinché nulla del raccolto andasse perduto. Si partiva in comitiva, nonni, zii e cugini tutti all’opera per raccogliere l’ultima produzione dell’anno che la natura ci dona.

E’ una tradizione senza tempo, che si ripete ogni anno con lo stesso fermento.

Certo, rispetto al passato, sono cambiati i tempi di raccolta. Un tempo per la brucatura delle olive si utilizzava un lasso di tempo di settimane e si impiegavano notevoli risorse. Si raccoglievano le olive cadute a terra o nell’erba, poi i contadini salivano sulla pianta in equilibrio sui pioli di una scala e incominciavano a cogliere le olive a mano. Oggi disponiamo di mezzi più efficaci, e i tempi di raccolta si sono notevolmente ristretti, a interesse della qualità, ma l’intorno resta lo stesso: le campagne prendono vita, si sparge un’allegria contagiosa, un vociare intenso, suoni, rumori e chiacchiere. Si scambiano consigli, opinioni e considerazioni con il confinante, si stimano le rese e si valuta la situazione della campagna in un clima disteso e colmo di aspettative.

Poi il viaggio verso il frantoio con la speranza che il raccolto sia proficuo e che le olive contengano tanto olio.

Il frantoio brulica di vita, lunghe file di trattori carichi di olive da macinare; le olive sono tante e non c’è tempo da perdere, altrimenti si rischia di perdere il duro lavoro di un anno.

Il frantoio a questo punto non è solo il luogo dove si trasformano le olive in olio, ma diventa un centro di aggregazione, un punto di ritrovo per diverse generazioni, dove si intrecciano storie, si carpiscono i segreti dei nonni, ci si scambia storie e tradizioni, si ricordano i tempi passati e si fanno previsioni per il futuro per ingannare l’attesa mentre si aspetta il proprio turno.

Ora le olive vengono caricate, lavate e frante. Il contadino osserva, controlla ogni fase, si distacca dal vociare per osservare la gramolatrice rimescolare la pasta di olive e finalmente eccolo…il separatore lascia uscire il frutto del duro lavoro: è pronto l’olio nuovo.

Arriva quindi il momento di imbottigliare e immettere sul mercato il prodotto e a questo punto l’idillio della complicità sviluppatasi tra i produttori si spezza: “il mio olio è meglio del tuo”.

Ciascun produttore è giustificatamente orgoglioso del proprio olio, è un investimento produttivo che richiede risorse che dovranno essere in grado di accrescersi realizzando un’utilità economica. L’obiettivo di ciascuno è certamente valorizzare al massimo il proprio lavoro, esaltare le qualità del proprio prodotto affinché sul mercato possa valere di più rispetto ai concorrenti.

In una situazione di “mercato perfetto”, aperto a tutti, omogeneo, dove il consumatore possa confrontare i prodotti disponibili e laddove non ci fossero preferenze (nel senso che i consumatori scelgono solo sulla base edonistica, senza influenze di fattori esterni) potremmo parlare di un mercato in regime di libera concorrenza. La domanda è quindi esercitata da un grande numero di consumatori e l’offerta da un grande numero di produttori. In questo caso si avrebbe una competizione equa tra i produttori: coloro che soddisferanno gran parte della domanda, ottenendo profitti conquisteranno il mercato, gli altri saranno, esclusi. I consumatori a loro volta sarebbero in competizione tra loro per accaparrarsi i beni di qualità a un prezzo più favorevole. Se si verificassero queste condizioni, la libera concorrenza migliorerebbe l’efficienza di chi produce e di conseguenza il benessere sociale.

Ma un mercato perfetto non esiste. Ci sono infatti molti fattori che influenzano il sistema: pensiamo alla pubblicità che condiziona i consumatori a fare acquisti senza fare confronti con prodotti concorrenziali, o al fatto che non sempre c’è competizione a parità di condizioni soprattutto sul mercato mondiale.

E’ dunque la concorrenza il “nemico” da affrontare? Se valutiamo la concorrenza come “voglio adottare la via più breve per fare soldi” sì, ma se interpretata come stimolo a “fare meglio”, possiamo considerare la concorrenza come un nuovo punto di partenza.

Se ciascuno, infatti, lavora a valorizzare la propria produzione e ad esaltare la qualità del proprio prodotto, concorre alla crescita collettiva del prodotto stesso, perché ognuno cercherà di fare di più e sempre meglio.

L’intero mondo è in concorrenza e, in una gara, ciascun partecipante deve impegnarsi per vincere migliorando la propria prestazione, mentre troppo spesso ci si ritrova a barare o a danneggiare l’avversario per ottenere la vittoria.

Se il momento della raccolta è motivo di aggregazione e di ritrovo, l’olio, che ne è il prodotto ultimo, l’esito finale del processo, non può dividere, bensì essere il fautore di un movimento collettivo per raggiungere un obiettivo condiviso, la qualità, a cui si arriva con la cura, l’attenzione e la valorizzazione del prodotto, al di là dell’origine e la provenienza.

Potrebbero interessarti

Editoriali

Il suicidio della Grande Distribuzione è l’omicidio dell’olio di oliva italiano: 3,99 euro/litro

Carrefour contro Esselunga. Mors tua, vita mea: fino a quando il mondo dell’olio di oliva tollererà che la Grande Distribuzione lo soffochi lentamente tra le sue spire? Ricomincia la guerra a suon di 3,99 euro al litro per l’extravergine di oliva a scaffale, dove tutti perdono

11 febbraio 2026 | 11:00 | Alberto Grimelli

Editoriali

Salvare la biodiversità dell'olivo per salvare il futuro

La biodiversità olivicola si afferma come tema strategico, poiché con oltre 540 cultivar censite l’Italia custodisce la più grande varietà al mondo. Salvaguardare tale ricchezza significa proteggere le identità locali, garantire qualità e distintività all'olio extravergine di oliva

10 febbraio 2026 | 12:00 | Pasquale Di Lena

Editoriali

Serve un atto di civiltà contro la barbarie del cibo

Due mondi opposti, con il primo, il mangiare veloce espressione del ristorante McDonald’s, che non ha niente a che vedere con la grande tradizione del patrimonio culturale dell’Umanità, la Cucina italiana, con i prodotti a indicazione geografica, Dop e Igp, che devono ai mille e mille territori l’origine della loro qualità

03 febbraio 2026 | 14:00 | Pasquale Di Lena

Editoriali

Il cibo non è una merce: è il tempo della ribellione

L'accordo di libero scambio UE-Mercosur si dovrebbe basare su finte clausole di salvaguardia, ma con l'impossibilità di reali controlli sull'agricoltura e l'agroalimentare del sud America. La salute dei cittadini europei è a rischio, insieme con l'agricoltura del Vecchio Continente

27 gennaio 2026 | 15:35 | Giorgio Bonacini

Editoriali

I media sono nemici dell'olio extravergine di oliva italiano?

Piu passa il tempo, più non leggo di extravergine, più non vedo extravergine, più non sento extravergine, più sono assalito da un dubbio “non amletico”: esiste una lobby, voluta o involontaria, dei “nemici dell’extravergine”?

26 gennaio 2026 | 09:00 | Giulio Scatolini

Editoriali

L’intelligenza artificiale sceglierà quale olio d’oliva mettere sugli scaffali della Grande Distribuzione

Buyer e Controllo qualità della GDO sono inutili: aboliamoli! Al loro posto l’intelligenza artificiale selezionerà le offerte provenienti dalle aziende in maniera più efficiente, veloce ed economica. Con lo Stato che ha abdicato ai controlli, l’olio lampante diventerà presto il nuovo standard di qualità

21 gennaio 2026 | 11:00 | Alberto Grimelli

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Accedi o RegistratiSergio Enrietta

25 ottobre 2015 ore 08:03Complimenti, articolo che secondo me andrebbe messo in evidenza in prima pagina e non più rimosso.

Leggendo, tutta la scena, le aspettative, gli entusiasmi, e le delusioni mi sono passate davanti.

Buona raccolta a tutti.

Sergio

FRANCESCO S. BIANCHERI

26 ottobre 2015 ore 10:09Ho sempre sostenuto che la vendita si fa spiegando le caratteristiche qualitative e il perchè del prezzo del proprio prodotto e non denigrando gli altri ma , è una questione culturale e purtroppo la cultura non è di tutti.