L'arca olearia

Contro la mosca delle olive aumentano le possibilità di lotta da parte degli olivicoltori

Non più solo dimetoato, oggi è necessario avere un approccio più aperto. Dalla lotta agronomica a quella biologica, fino al futuro, con insetti utili. Ma attenzione non tutte sono ugualmente efficaci

29 marzo 2008 | Alberto Grimelli

A partire da giugno le attenzioni degli olivicoltori sono concentrate sulle trappole e sui bollettini fitosanitari diramati, più o meno costantemente, dalle varie Agenzie per lo sviluppo in agricoltura o dalle Associazioni dei produttori.

La lotta contro la mosca delle olive rappresenta, ancor oggi, un problema per gli olivicoltori, una tema centrale sia sul fronte quantitativo sia dal punto di vista qualitativo.

Nel corso di Olio Capitale, 7-10 marzo a Trieste, l’argomento è stato approfondito nel corso di un seminario tecnico dal titolo “Mosca delle olive: passato, presente e futuroâ€, dove sono state analizzati i vari metodi di lotta disponibili a oggi ma con lo sguardo rivolto agli anni a venire, a quanto sta producendo o potrebbe produrre la ricerca scientifica.

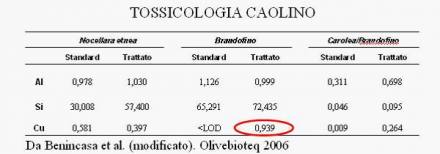

E’ stato Nino Iannotta, noto ricercatore del Cra Oli di Rende, a fornire un quadro particolareggiato sugli strumenti a disposizione degli olivicoltori, senza trascurare che, prioritariamente, è necessario utilizzare tutti gli accorgimenti agronomici volti a ridurre l’impatto dell’infestazione della mosca delle olive. Infatti, sui nuovi oliveti, la scelta di cultivar scarsamente suscettibili all’insetto, fornisce già discreti risultati, al pari di una raccolta anticipata, specie sulle varietà a inolizione precoce, e di un aumento della biodiversità dell’oliveto. Agroecosistemi ad alta biodiversità , infatti, sono più stabili e offrono una maggiore resistenza (capacità di fronteggiare un’azione di disturbo) e resilienza (capacità di recupero dopo l’azione di disturbo). Un’applicazione più diffusa di pratiche a basso impatto ambientale (es. inerbimento) che possano mantenere un’elevata entomocenosi (biomassa complessiva e numero di taxa) nell’oliveto, rappresenterebbe, come ha tenuto a sottolineare Nino Iannotta, “l’effettiva realizzazione di una agricoltura sostenibile, a basso input esterno ed elevata efficienza energeticaâ€. Il riequilibrio degli agroecosistemi richiede comunque tempi molto lunghi e, nel frattempo, occorre controllare le infestazioni. Per far questo si possono utilizzare metodi di lotta biotecnica, come la cattura massale, efficace soprattutto su grandi superfici e per cultivar precoci, o utilizzare repellenti, tra i quali si distingue il caolino, che però presenta un medio alto impatto ambientale, anche perché richiede molteplici interventi, specie dopo piogge.

Ricordando che, per nutrirsi, la larva della mosca delle olive si avvantaggia di una simbiosi con alcuni batteri, è stata anche ipotizzata la possibilità di un metodo di lotta antibatterico, rivelatosi sufficientemente efficace, specie utilizzando un mix di rame e propoli. Lo svantaggio di tale sistema è che richiede un intervento tempestivo, perché la finestra ottimale per il trattamento è piuttosto ristretta. Naturalmente va anche considerato l’uso di pesticidi naturali, come il rotenone, l’azaridactina e il piretro, che, al contrario di quanto si possa pensare non hanno però un impatto ambientale nullo, ma medio, o addirittura medio alto per nuovi principi attivi, come l’imidacloprid. Non vanno infine dimenticati i classici presidi fitosanitari, quali il dimetoato, che probabilmente non sarà più disponibile in futuro o come la deltametrina che, al contrario, presenta un basso impatto ambientale.

Guardando al futuro, alle prospettive di controllo contro la mosca delle olive è quindi necessario sempre più orientarsi verso modelli che richiedano un numero limitato di interventi, per una riduzione dei costi, e un basso impatto ambientale, aumento della biodiversità e della sensibilità dell’opinione pubblica sul tema. Alfio Raspi, docente dell’Università di Pisa, ha affrontato l’argomento cercando di ricapitolare le conoscenze biologiche e storico geografiche che abbiamo su Bactrocera Oleae. Già il fatto che, negli ultimi anni, la mosca abbia cambiato genere significa che ne è stata riconsiderata la provenienza, dopo che, come ha ricordato Raspi, già nel 1914 l’entomologo Silvestri affermava “studiando nel 1904-1905 la biologia della mosca delle olive e dei suoi parassiti…….mi convinsi che la mosca delle olive (Dacus oleae) non era un insetto realmente indigeno dell’Italia……e pensai subito alla probabile esistenza di parassiti esotici della mosca delle oliveâ€. Su questi presupposti si è mossa la ricerca di molti gruppi, tanto da individuare la zona d’origine di Bactrocera Oleae nell’area indiana. In quest’ottica risulta quindi necessario “importare†insetti esotici che possano essere entomofagi della mosca delle olive. Tra questi, l’insetto che ha mostrato la migliore efficacia contro la mosca delle olive e che ha dimostrato di adattarsi bene al clima italiano è l’Psytallia concolor .

Si tratta tuttavia di un insetto non specifico contro Bactrocera Oleae e, per questa ragione, nonostante la diffusione lungo tutta la costa tirrenica non può essere considerato un sistema efficace di controllo della mosca delle olive per il futuro, anche se si procedesse a un grande allevamento e liberazioni massicce di questo insetto, che tuttavia può risultare di notevole utilità . Una conoscenza più dettagliata della biologia e dell’origine della mosca delle olive potrebbe tuttavia portare ad aprire nuove strade nel controllo dell’insetto chiave dell’oliveto. Innanzitutto l’introduzione di entomofagi specifici, attraverso ricerche nel sub continente indiano, ma, probabilmente, potrebbe fornire risultati applicativi in tempi più brevi una ricerca di base sui feromoni di prossimità , che consenta di utilizzare il metodo della confusione sessuale, un mezzo di lotta biologico e a nullo impatto ambientale, anche contro Bactrocera Oleae.

Oggi, tuttavia, sono in corso già numerosi studi per individuare altri insetti che, sebbene magari non specifici per la mosca delle olive, possano aiutare a limitarne i danni. Protagonista di questa ricerca è l’Enea e a Olio Capitale è venuto a relazionare sui progressi del loro lavoro Riccardo Moretti. Tra i vari antagonisti di Bactrocera Oleae, tra cui vengono ricordati, oltre al gia citato Psytallia con color, anche Eupelmus urozonus, Pnigalio agraules, Eurytoma martellii, Coptera occidentalis, Dhirinus giffardi, anche se l’Enea ha deciso di lavorare su un insetto in particolare, Fopius arisanus che è in grado di parassitizzare le uova di varie specie di tefritidi che attaccano i frutti, completando lo sviluppo all’interno dei loro pupari. Tra le caratteristiche di maggiore d’interesse di questa specie l’alta specificità di parassitizzazione, la possibilità di allevamento massale a basso costo e la provata efficacia in campo. Infatti , sulla base di prove di lanci, anche inondativi, pluriennali, su oliveti sperimentali nel Lazio, Fopius arisanus ha dimostrato di essere un nuovo potenziale agente di controllo della mosca delle olive molto specifico, mostrando un’alta efficienza nella parassitizzazione, mostrando la capacità di riprodursi suBactrocera Oleae, accoppiarsi efficientemente e stabilirsi in campo da agosto fino alla fine della stagione produttiva.

In conclusione, quindi, avendo Fopius arisanus una capacità di parassitizzazione paragonabile a quella Psytallia concolor e Eupelmus urozonus potrebbe essere sperimentata una strategia di rilascio inoculativo stagionale integrata con altri metodi ecocompatibili di controllo in grado di contrastare lo sviluppo della popolazione della mosca delle olive. Tale strategia, tuttavia, potrebbe presentare alcuni limiti e controindicazioni. In particolare la sopravvivenza di Fopius arisanus è significativamente limitata da condizioni climatiche caldo-secche, oltre al fatto che Fopius arisanus potrebbe interagire negativamente con altri parassitoidi, in particolare con Psytallia concolor.

In ultimo, ma non per ultimo, per contrastare efficacemente la mosca delle olive, risulta essenziale un efficiente rete di monitoraggio che possa allertare in tempi utili gli olivicoltori riguardo ad attacchi intensi da combattere, necessariamente, con trattamenti curativi. Massimo Babici, dell’Ersa Friuli Venenzia Giulia, ha relazionato esaurientemente sull’argomento, in particolare facendo riferimento alle caratteristiche che deve presentare la rete di monitoraggio, specie in merito alla rappresentatività del territorio. In particolare la scelta degli oliveti campione deve essere effettuata tenendo conto della variabilità pedo-climatica dei territori olivati e quindi, probabilmente, della variabilità dell’infestazione della mosca; delle varietà coltivate, ma soprattutto di quella prevalente; dell’andamento produttivo (alternanza produzione); delle diverse tecniche di difesa adottate. Una buona rete di monitoraggio deve quindi prevedere controlli periodici, fin da qualche settimana prima della presumibile data di inizio dell’infestazione, oltre che di bollettini e sistema di allerta per gli olivicoltori capillari e tempestivi.

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

La concimazione fogliare per la crescita dell’olivo Coratina

Un confronto tra tre modelli di fertilizzazione fogliare per la crescita di piante giovani di Coratina. Ecco come massimizzare l’assorbimento di azoto e aumentare il contenuto di clorofilla fogliare

18 febbraio 2026 | 15:00

L'arca olearia

I polifenoli dell'olio extravergine di oliva contro la sindrome metabolica: la realtà scientifica

La sindrome metabolica aumenta di cinque volte il rischio di diabete mellito di tipo 2 e di tre volte quello delle malattie cardiovascolari. I composti fenolici dell’olio extravergine di oliva, appartenenti alla famiglia dei secoiridoidi, sono altamente bioattivi contro la sindrome metabolica

18 febbraio 2026 | 13:00 | Alessandro Vujovic

L'arca olearia

Tendenze e proiezioni future della fioritura dell'olivo

Osservato un aumento della temperatura durante l'inverno che sta ritardando il soddisfacimento dei requisiti di raffreddamento dell'olivo, ma questo è compensato da una riduzione del periodo di forzatura a causa delle temperature più elevate osservate durante la primavera

17 febbraio 2026 | 14:00

L'arca olearia

Caratterizzazione e differenziazione dell’olio extravergine di oliva calabrese

Ecco come si possono distunguere gli oli di Sinopolese, Roggianella e Ottobratica, attraverso un approccio chemiometrico integrato. Fenoli, tocoreroli, acidi fenolici e lignani, oltre che flavonoidi possono permettere di caratterizzare le singole varietà

17 febbraio 2026 | 12:00

L'arca olearia

Qualità e composizione chimica degli oli di oliva da cultivar italiane in Marocco

Le cultivar italiane hanno mostrato livelli più bassi di contenuto fenolico totale e un contenuto di acido oleico inferiore rispetto alla Picholine. La composizione chimica dell'olio d'oliva dipende dalla maturazione e dalla cultivar e dall'interazione con le condizioni climatiche

16 febbraio 2026 | 12:00

L'arca olearia

Valutazione antifungina degli oli essenziali contro Alternaria alternata su olivo

Gli oli essenziali e la loro miscela hanno mostrato un'elevata efficacia contro Alternaria alternata, l'agente causale delle malattie delle foglie di olivo. Gli inibitori più potenti sono gli oli essenziali di origano e timo

16 febbraio 2026 | 10:00