L'arca olearia

Tutto quello che devi sapere sull'occhio di pavone dell'olivo: l'uso del rame e dei sistemi di controllo alternativi su Venturia oleaginea

L'occhio di pavone dell'olivo sta diventando una patologia seria per l'olivicoltura moderna. Sapere come e quando intervenire è strategico. Un confronto tra l'utilizzo delle nuove formulazioni di rame, dei fugicidi di sintesi e degli induttori di resistenza

24 novembre 2025 | 09:00 | R. T.

L'occhio di pavone dell'olivo (OLS) causato dal fungo ascomiceto Venturia oleaginea (Castagne) Rossman & Crous (l’anamorfo: Spilocaea oleagina) è stato descritto per la prima volta in Francia (Marsiglia) da Castagne (1845).

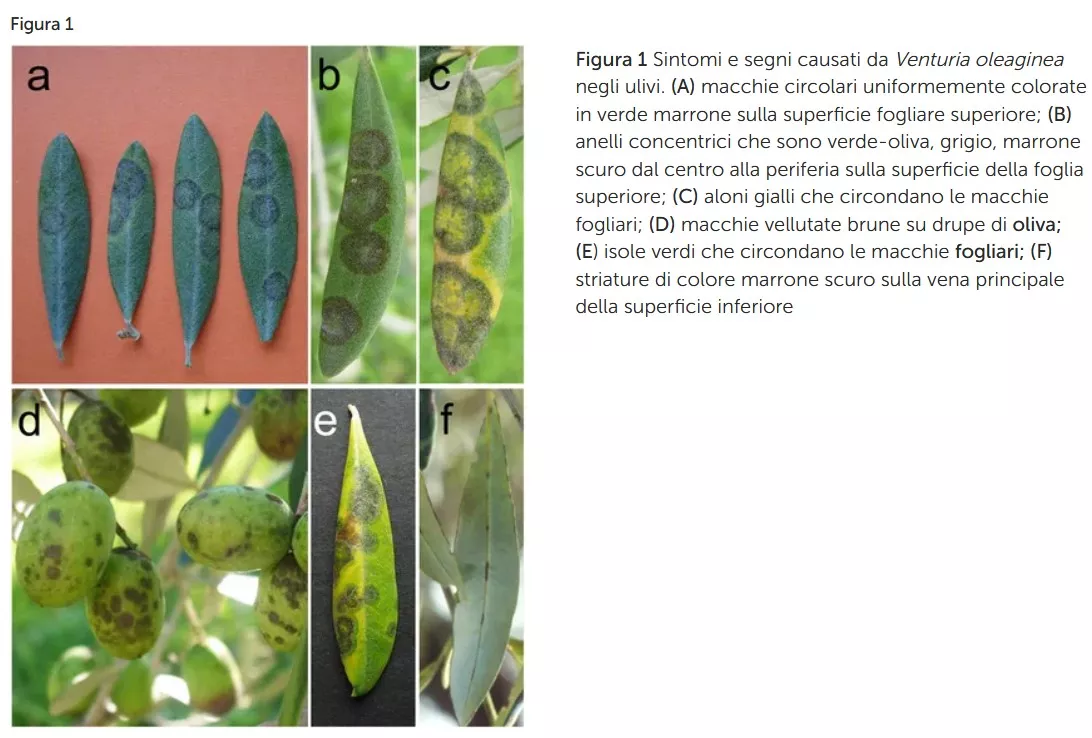

I sintomi dell'occhio di pavone dell'olivo

I sintomi delle malattie tipiche compaiono sul lato superiore delle foglie e molto meno frequentemente sul lato inferiore. I sintomi su germogli, steli di foglie, peduncoli delle olive, olive e infiorescenze sono rari. I primi sintomi sulla superficie fogliare superiore sono caratterizzati da macchie verdi brune circolari (2-10 mm di diametro), che sono appena visibili in quanto il loro colore è simile a quello delle aree circostanti sane. Successivamente, le macchie di solito si sviluppano in anelli concentrici, che sono verde-oliva, grigio, marrone scuro dal centro alla periferia.

Con l'eruzione di conidiofori e conidi, le macchie assumono un aspetto vellutato. Nei casi più gravi, le macchie possono coalizzarsi.

Sulla superficie inferiore della foglia, le striature marrone scuro sono evidenti sulla vena principale mentre l'abbondante presenza di tricomi di peltate nel resto delle maschere di lamina sintomi. Durante l'estate, le porzioni di foglie non interessate dalle macchie diventano clorotiche e gialle; a volte gli aloni verde scuro dove la senescenza è ritardata (isole verdi) circondano le macchie. Gli attacchi gravi e ricorrenti del fungo provocano un'intensa defogliazione e una scarsa crescita e un deperimento di rami defogliati. L'incidenza della malattia e la conseguente defogliazione è più grave nella parte inferiore della chioma.

A volte piccole macchie solari marroni appaiono su germogli teneri e pedicilli delle olive che portano a caduta precoce delle drupe o raggrinzimento. Durante i periodi molto piovosi in tarda estate e autunno, piccole macchie marroni, a volte circondate da un alone rossastro, possono apparire sulla drupa soprattutto quando sono verdi o, più frequentemente, vicino alla maturità. Le drupe attaccate si rugano e si deformano a causa della crescita dei tessuti infetti.

La defogliazione causata dal fungo ha un impatto negativo diretto sulla lunghezza delle infiorescenze, sull'allegagione e, di conseguenza, sulla crescita e produttività delle piante. In generale, è stata stimata una perdita media di rendimento del 20-30% nelle aree in cui l'occhio di pavone è ricorrente.

Ciclo di vita di Venturia oleaginea

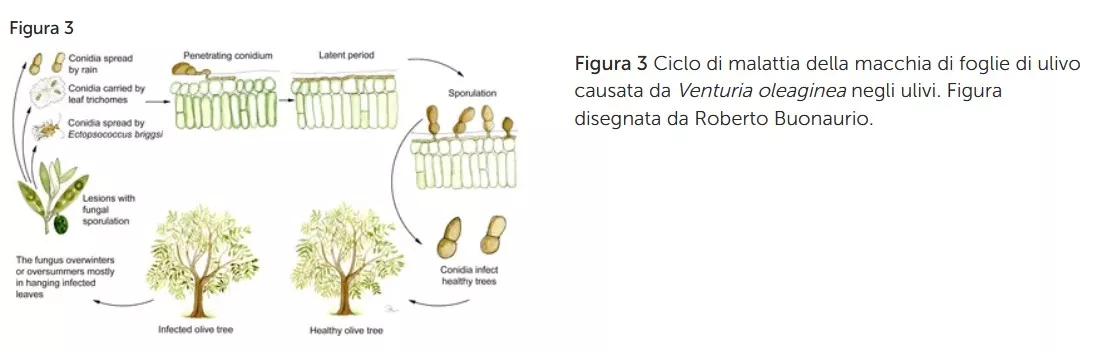

I conidi Venturia oleaginea sono prodotti da 5 a 25°C e in modo ottimale sotto umidità al 100%. Al 70% di umidità relativa la sporulazione è inferiore al 50% rispetto a quelle osservate in condizioni ottimali di umidità. I conidi sono principalmente dispersi dalla pioggia, mentre la diffusione del vento è scarsamente efficace raggiungendo i 40 m massimi dagli alberi infetti.

La germinazione di Venturia oleaginea conidia è ottimale a 16-21°C ma può verificarsi in un ampio intervallo di temperatura (3-25°C) a condizione che ci sia acqua libera; i conidi iniziano a germogliare dopo 6 ore in condizioni ottimali. La temperatura ottimale per le infezioni è di circa 20 ° C in caso di breve periodo di umidità (meno di 24 ore) mentre la temperatura più bassa (circa 15 ° C) è preferita con una durata di umidità più lunga.

Dopo l'infezione, la durata del periodo di latenza è notevolmente influenzata dalle condizioni di temperatura e umidità. Nel clima mediterraneo, le temperature invernali fredde e le condizioni secche/calde tipiche del periodo estivo impediscono lo sviluppo dell'agente patogeno all'interno dei tessuti fogliari e provoca lunghi periodi di latenza. Ad esempio, vengono segnalati periodi di latenza di 16, 60 e più di 120 giorni rispettivamente a 16, 6 e 25 ° C. Di conseguenza, nuove infezioni e sporulazione si verificano durante la primavera e l'autunno, mentre le infezioni latenti consentono lo svernamento e la sovraesime dell'agente patogeno. Nelle zone di coltivazione dell'olivicoltura settentrionale come l'Italia centro-settentrionale, c'è una lunga latenza durante gli inverni a causa delle basse temperature mentre, in aree caratterizzate da un inverno mite come l'Italia meridionale, la Spagna meridionale e il nord Africa la latenza invernale può essere molto breve o inesistente e prevale la latenza estiva.

Diagnosi

Quando i sintomi classici e i segni della malattia dell'occhio di pavone sono presenti sugli ulivi, la diagnosi è piuttosto facile e può essere confermata da osservazioni microscopiche di conidi e conidiofori. Al contrario, le difficoltà sorgono con la rilevazione di infezioni latenti asintomatiche.

Già nel 1959 alcuni ricercatori hanno sviluppato un metodo semplice basato sull'osservazione di macchie nere rotonde dopo che le foglie sono immerse in una soluzione di sodio o di idrossido di potassio. Tuttavia, questo metodo non è molto sensibile in quanto rileva la malattia solo se l'agente patogeno si trova in una fase di colonizzazione avanzata. Inoltre, può essere utilizzato solo per l'analisi delle foglie adulte mentre non si possono analizzare foglie tenere e altri organi olivasi, tra cui germogli, gambi di foglie, peduncoli, drupe e infiorescenze.

Le pratiche colturali che diminuiscono l'incidenza dell'occhio di pavone

Le pratiche culturali come la fertilizzazione, la gestione del suolo, la potatura e l'irrigazione hanno un'influenza significativa sulla gravità dell'occhio di pavone.

Le fertilizzazioni eccessive dell'azoto dovrebbero essere evitate poiché sono state associate a una maggiore suscettibilità vegetale anche se, in un recente studio, l'incidenza della malattia non era correlata alla fertilizzazione con azoto. In ogni caso, una concimazione equilibrata è importante per frenare l'eccessiva crescita vegetativa che può aumentare l'ombreggiatura e l'umidità relativa che favoriscono le infezioni. La carenza di potassio può favorire la malattia di occhio di pavone e la sua fornitura è stata segnalata diminuire l'incidenza della malattia.

Per quanto riguarda la gestione del suolo, l'eccessiva crescita delle erbacce che a volte può raggiungere le porzioni inferiori della chioma dovrebbe essere evitata. La lavorazione del suolo è stata associata a una ridotta incidenza di occhio di pavone poiché ha impedito l'eccessiva crescita delle erbacce ma probabilmente, risultati simili potrebbero essere ottenuti anche falciando erbacce.

La potatura regolare (annuale) che migliora l'illuminazione e l'aerazione è un'importante pratica culturale per aumentare l'illuminazione e ridurre l'umidità relativa e i periodi di bagnatura all'interno delle chiome. La potatura è anche importante per migliorare la penetrazione dei fungicidi all'interno delle chiome durante i trattamenti.

L'irrigazione potenzialmente colpisce lo sviluppo dell'occhio di pavone influenzando l'umidità dell'oliveto. Tuttavia, non sono attualmente disponibili dati su questa pratica. Tuttavia, si può sostenere che la gestione dell'irrigazione evitando l'uso eccessivo di acqua e il'uso di applicazione localizzata (cioè, l'irrigazione a goccia), insieme all'uso di irrigazione deficitaria, può aiutare a ridurre l'incidenza.

Controllo chimico

Il controllo chimico dell'occhio di pavone viene effettuato principalmente con composti di rame a contatto e ad un minore estensione con fungicidi citotropico-translaminari (dodino e strobilurini) e sistemici (triazoli)

I composti di rame, come la poltiglia bordolese, l'ossicloruro di rame, l'idrossido di rame, l'ossido di rame e il solfato di rame tribasico, hanno una duplice azione: prevenzione degli attacchi patogeni su foglie sane e riduzione dell'inoculo per nuove infezioni. Infatti, il rame può penetrare le foglie attraverso le ferite causate dall'eruzione dei conidi durante l'evasione e dall'essere fitotossici di rame, provoca la caduta prematura delle foglie. Di conseguenza, c'è una riduzione dell'inoculum disponibile per le nuove infezioni in quanto le masse di conidi sulle foglie cadute non sono più disponibili per ulteriori infezioni. Poiché l'efficacia del rame è strettamente correlata al ciclo della malattia dell'agente patogeno (eruzione dei conidi), sarebbe auspicabile l'uso di modelli predittivi per determinare la frequenza e la tempistica delle applicazioni fungicide. Tuttavia, l'uso del modello predittivo è ancora molto limitato e i trattamenti sono fatti empiricamente in autunno e / o in primavera nella maggior parte dei paesi olivicoltori

Negli ultimi anni l'uso di composti di rame in agricoltura ha sollevato preoccupazioni per l'elevato livello di accumulo nel suolo, il rischio di contaminazione delle acque superficiali e i potenziali problemi di salute pubblica dovuti all'ingresso del rame nella catena alimentare. Di conseguenza, l'Unione europea ha limitato l'uso di composti di rame che prescrivono un massimo di 28 kg/ha di rame metallico per un periodo di 7 anni (in media 4 kg/ha/anno) e ulteriori restrizioni sono previste nel prossimo futuro. Per ottimizzare il controllo dell'occhio di pavone con i fungicidi di rame, è quindi consigliabile utilizzare: i) formulazioni con elevata efficacia e minore quantità di rame; e ii) volumi di velocità e spray calcolati sulla base di volumi di chioma- o di fila di alberi.

Negli studi comparativi di controllo in cui sono stati applicati idrossido di rame, solfato di rame, ossido di rame o ossicloruro di rame in autunno e primavera (3-4 applicazioni), la migliore efficacia è stata ottenuta con l'idrossido di rame, che ha fornito un contenuto relativamente basso di rame metallico. Risultati interessanti sono stati recentemente ottenuti con una nuova formulazione contenente rame complessato con gluconato e lignosolfonato (Disper Cu Max ® -Eden Modern Agriculture S.L-Spain), che, nonostante il contenuto inferiore di rame metallico (ad esempio cinque volte inferiore all'idrossido di rame), si è rivelato più efficace delle formulazioni tradizionali. La maggiore efficacia è stata associata a una presunta fitomobilità citotropica della formulazione, che può anche esercitare un'azione curativa.

Tra i fungicidi curativi, la dodina è stata segnalata per essere efficace come composti di rame, o meglio se utilizzato in alberi altamente infetti, come risultato del suo effetto curativo. In un recente studio condotto su ulivi con un'elevata incidenza di infezioni latenti, la dodina è risultata più efficace del rame nel ridurre le nuove infezioni, la comparsa di foglie sintomatiche e la defogliazione. In particolare, l'uso di dodina contro l'attacco autunnale di V. oleaginea, che provoca pesante defogliazione nella primavera successiva, ha permesso alla maggior parte delle foglie vecchie di rimanere sull'albero fino a quando non si erano formate quelle nuove. In Italia, i protocolli per la gestione integrata dei parassiti specificano un solo trattamento/anno con dodine, tuttavia la sua applicazione sia in autunno che alla fine dell’inverno – inizio primavera può essere consigliabile nel caso di pesanti infezioni autunnali.

Per quanto riguarda altri fungicidi curativi, sono stati ottenuti risultati interessanti con strobilurine e triazoli. In particolare, sono state ottenute elevate protezioni con tebuconazolo + trifloxistrobina, azossistrobina, difenoconazolo + azosstrobina e akresoxim.

Metodi di controllo alternativi dell'occhio di pavone dell'olivo

Un certo numero di sostanze naturali sono state analizzate per controllare l'occhio di pavone. L'uso di una farina di Brassicaceae in olio vegetale per proteggere gli ulivi può essere utile- Cinque applicazioni di questa formulazione (2 in primavera e 3 in autunno) hanno fornito una protezione comparabile a quella esercitata dalla dodina. I trattamenti con un estratto di peeling a melograno (PGE) pochi giorni prima del pieno boom hanno impedito in modo significativo le infezioni latenti durante il periodo estivo e ridotto la defogliazione prematura delle piante. Risultati promettenti sono stati ottenuti anche con estratti di foglie acquose di Ambrosia artimisiifolia.

Un'altra possibilità per il controllo delle malattie delle piante è lo sfruttamento della resistenza sistemica indotta dalle piante. Nelle piante di oliva coltivate a vaso, sono stati ottenuti risultati promettenti con una serie di induttori di resistenza alle piante, applicati come spray fogliare o drench del terreno: acibenzolare-S-metile, acido butirrico 3-amino, chitosano, arpina, laminarina, fosfati (®FoliR-Fos 400 ®), acido salicilico e silicio (Actisil ®)

Recentemente, in una sperimentazione sul campo aperto, un'ottima protezione contro gli attacchi di V. oleaginea, paragonabile alla dodinq, è stata dimostrata utilizzando l'induttore di autodifesa Disper Broton GS ®. Questa formulazione contiene anche rame complesso con una quantità di rame metallico 10 volte inferiore all'idrossido di rame. È importante sottolineare che i composti di rame e altri fungicidi oltre all'attività antimicotica diretta possono agire anche inducendo resistenza nell'ospite. Allo stesso modo, agenti di controllo biologici come Bacillus amyloliquefaciens ed estratti vegetali come PGE sono noti per indurre resistenza nelle piante.

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

Ridurre la torbidità dell'olio extravergine di oliva: centrifugazione verticale, decantazione o filtrazione

L'aggiunta di acqua durante la centrifugazione verticale e il tempo di conservazione degli oli d'oliva dovrebbero essere ridotti al fine di evitare la diminuzione della capacità antiossidante e dei composti fenolici

23 novembre 2025 | 13:00

L'arca olearia

Oltre al caolino c'è di più: luso di talco e attapulgite per prevenire gli stress sull'olivo

Le argille mostrano una elevata trasmissione di radiazioni fotosinteticamente attive (PAR), mentre riflettono le radiazioni ultraviolette e infrarosse. Ciò riduce l'accumulo di calore e i danni solari alle foglie e alle olive. Un confronto tra caolino, talco e attapulgite

22 novembre 2025 | 10:00

L'arca olearia

L'irrigazione dell'olivo su suolo sassoso aumenta le dimensioni, il peso delle olive e la resa in olio

La produzione delle olive per albero è influenzata da diversi regimi di irrigazione, ma esiste una variabilità che non è chiaramente correlata alla quantità di acqua applicata tra i trattamenti di irrigazione. Maggiori correlazioni col carico produttivo dell'olivo

21 novembre 2025 | 16:00

L'arca olearia

Mitigare l'effetto delle gelate leggere sui composti fenolici e volatili nell'olio extravergine di oliva

Un gelo meteorologico è definito come la temperatura dell'aria a 1,50 metro dal terreno che scende a un valore inferiore o uguale al punto di congelamento dell'acqua a 0 °C, indipendentemente dalla sua durata o intensità. L'effetto sulle olive e la qualità dell'olio e gli interventi agronomici per mitigare gli effetti di un gelo moderato

21 novembre 2025 | 15:00

L'arca olearia

La verità sull’utilizzo di enzimi in frantoio: l’aumento delle rese e l’impatto sulla qualità dell’olio di oliva

Le olive con livelli di umidità superiori al 52% contribuiscono alla formazione di paste difficili che obbligato ad aumento delle temperature e dei tempi di gramolazione. L’uso di enzimi può aiutare con un aumento della resa industriale del processo di estrazione dell'olio d’oliva

21 novembre 2025 | 14:00

L'arca olearia

Il naso elettronico per scoprire le adulterazioni dell'olio di oliva

Nelle aziende e in GDO sono necessari metodi di screening strumentale rapidi e non distruttivi. In caso di adulterazione, la discriminazione basata su naso elettronico è emersa dal 20% di olio di girasole aggiunto

21 novembre 2025 | 13:00