L'arca olearia

Per vendere i sottoprodotti oleari occorre “progettare” una sansa destinata alla combustione

Una tonnellata di sansa denocciolata equivale a circa 320 Kwh di energia elettrica immessa in rete. Vi sono però alcuni limiti tecnici a tale utilizzo. La ricetta del digestore impone un utilizzo massimo del 10%, a causa dell’olio residuo che blocca la digestione anaerobica e quindi la produzione del biogas

22 novembre 2013 | Marcello Ortenzi

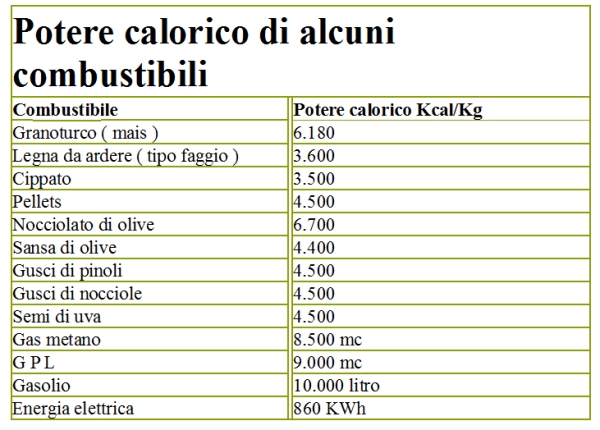

La sansa di oliva disoleata possiede un potere calorifico di circa 4.400 kcal/kg, che le consente di rappresentare una biomassa molto interessante per la produzione agroenergetica.

Sul piano del massimo utilizzo della risorsa “oliva”, inoltre, la sansa disoleata rappresenta il residuo finale di due lavorazioni, il processo di estrazione meccanica e il successivo processo di estrazione fisica con solvente (n-esano), entrambi capaci di produrre oli alimentari (oliva vergine e raffinato e sansa di oliva grezzo). Essa costituisce il solo residuo solido (se si escludono le polveri e i soluti contenuti nelle acque di vegetazione), dopo che l'oliva è stata completamente privata di olio.

Fin dal Dpcm 8/10/2004 la sansa esausta è aggiunta alle sostanze utilizzabili come biomasse combustibili, anche se deve rispettare determinate caratteristiche chimico-fisiche, ma oggi è il “Testo unico ambientale” (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che ha raccolto in sé la quasi totalità delle norme di stampo ambientale. Le caratteristiche richieste per l'uso della sansa disoleata come combustibile si trovano nell'allegato X, parte 2, sezione 4, alla Quinta parte del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Dopo che il D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (attuativo della direttiva 2008/98/Ce) ha cambiato la definizione di rifiuto: “a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”, la sansa combustibile (“vergine” o disoleata) smette di essere considerata, a tutti gli effetti, un “rifiuto” come era prima dal legislatore (salva l'intenzione o l'obbligo di disfarsene. Inoltre, il D.lgs. 205 introduce alcuni nuovi articoli nel Testo unico ambiente e uno di questi, l'articolo 184-bis, fornisce una nuova definizione di “sottoprodotto in modo di chiarire la differenza tra rifiuti e sottoprodotti, al fine di destinare i primi al recupero o smaltimento e i secondi a un utilizzo più semplice sul piano normativo.

Dopo che il D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (attuativo della direttiva 2008/98/Ce) ha cambiato la definizione di rifiuto: “a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”, la sansa combustibile (“vergine” o disoleata) smette di essere considerata, a tutti gli effetti, un “rifiuto” come era prima dal legislatore (salva l'intenzione o l'obbligo di disfarsene. Inoltre, il D.lgs. 205 introduce alcuni nuovi articoli nel Testo unico ambiente e uno di questi, l'articolo 184-bis, fornisce una nuova definizione di “sottoprodotto in modo di chiarire la differenza tra rifiuti e sottoprodotti, al fine di destinare i primi al recupero o smaltimento e i secondi a un utilizzo più semplice sul piano normativo.

Il sottoprodotto

Nel testo del D.lgs. 152, attualmente vigente, viene così definito un sottoprodotto: “È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”.

Risulta chiaro come la sansa disoleata soddisfi tutti i quattro punti della definizione, ma l’importante è la lavorazione esclusivamente meccanica e garantire la certezza del riutilizzo del sottoprodotto del sansificio, la sansa disoleata. In sostanza durante tutto il ciclo del prodotto utilizzato non si devono mai evidenziare comportamenti di incuria e trascuratezza nella gestione del sottoprodotto, perché significherebbe volontà di disfarsi dello stesso e quindi “rifiuto”.

Rimangono tuttavia alcuni nodi da sciogliere. In questo, come in altri casi, non è ancora chiaro, in primo luogo, cosa il legislatore intenda con “normale” pratica industriale. Con riferimento al punto b), inoltre, non è specificato che tipo di garanzia sia richiesta per essere certi che il sottoprodotto venga utilizzato in futuro. Un problema tecnico riguarda invece la caldaia che, se non ben tarata e ad alta tecnologia, può subire incrostazioni di catrame e polveri che intasano la canna o le parti interne, tanto da perdere potere di scambio termico.

Negli ultimi anni si sta sviluppando un processo per la generazione di calore ed energia da sansa vergine di oliva da implementare sul frantoio grazie al recupero di calore da utilizzare direttamente nel frantoio stesso e all’immissione in rete di elettricità rinnovabile, generata tramite macchine a combustione esterna (Stirling e ORC). La tecnologia della combustione a letto fluido rappresenta una possibile opzione per la valorizzazione energetica delle sanse vergini grazie alla sua flessibilità, sia rispetto al tipo di combustibile alimentato, sia alla sua pezzatura e umidità. Rimane tuttavia da risolvere il problema dello stoccaggio della sansa vergine di oliva che ha un’umidità molto elevata, superiore al 60%.

Consegnare una tonnellata di sansa denocciolata all’impianto a biogas significa produrre circa 160 metri cubi di biogas (circa 320 Kwh di energia elettrica immessa in rete). Ovviamente occorre considerare i limiti tecnici di tale utilizzo, attualmente fermo al 10% della ricetta del digestore, a causa dell’olio residuo che blocca la digestione anaerobica e quindi la produzione del biogas.

Si può concludere che, fatte salve le problematiche che la combustione di materiali solidi porta con sé (necessità di abbattimento dei fumi, rischi per l'ambiente legati ai residui) e che queste, nella filiera prodotto/sottoprodotto/rifiuto, devono essere rigidamente controllate, il produttore può mettersi, oggi, nelle condizioni di “progettare”, fin dal principio, una sansa destinata alla combustione. Deve però possedere questa intenzione dal principio (costruzione e mantenimento della qualità), deve essere capace di tracciare ogni passaggio e deve conoscere e certificare il prodotto. Tra produttore e utilizzatore finale ci sarà un contratto che dovrà mostrare chiaramente l'appetibilità e l'utilità della materia prima offerta come sottoprodotto e quindi l'esigenza che alla fine di un ciclo produttivo faccia seguito con certezza e continuità un altro ciclo produttivo che escluda il suo utilizzo occasionale . Il contratto sarà quindi lo strumento di prima tutela per gli operatori.

Questa linea di comportamento andrà naturalmente confrontata con quella classica, che passa attraverso la valorizzazione della sansa nei sansifici che producono olio di sansa destinato all’alimentazione e sansa di oliva disoleata utilizzata da decenni nei processi di combustione.

Alcuni frantoi che utilizzano i sottoprodotti per l’energia

Oleificio Sociale Cooperativo di Canino (VT) in Via di Montalto km 18

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

Impatto dello stress termico sulla qualità dell'olio d'oliva su olivo irrigato

Ecco come lo stress da calore influenza i parametri chiave della qualità dell'olio d'oliva, anche quando l'olivo viene irrigato. Aumenta in contenuto di olio nelle olive ma cambia il profilo in acidi grassi. Forte variabilità nei fenoli

02 febbraio 2026 | 14:00

L'arca olearia

Ottimizzare l'uso del fertilizzante sotto stress o deficit idrico per migliorare la produttività dell'olivo

L'interazione tra la nutrizione minerale vegetale e la disponibilità di acqua è uno dei fattori determinanti più critici della produttività delle colture in condizioni climatiche variabili. Ragionevoli riduzioni dell'offerta di azoto-fosforo-potassio nell'ambito dell'irrigazione deficitaria possono sostenere elevati livelli di produzione

30 gennaio 2026 | 16:00

L'arca olearia

Analisi della fioritura e sterilità genetica di dieci varietà di olivo italiane in superintensivo

Negli oliveti multivarietali, l'intercompatibilità tra le cultivar è vitale per massimizzare la produttività. Occorre che i fenogrammi fiorali delle varie cultivar di olivo si sovrappongono di almeno il 70%. Ecco un'analisi su Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Cima di Bitonto, Coratina, Don Carlo, Favolosa, I-77, Urano e Frantoio

30 gennaio 2026 | 15:00

L'arca olearia

Tecnologia elettrostatica per l'applicazione di fitofarmaci in oliveto: ecco perchè conviene

L'attivazione del sistema elettrostatico aumenta significativamente la deposizione in aree non esposte, migliorando la penetrazione nella chioma dell'olivo. Il volume di applicazione è stato ridotto senza compromettere l'efficienza

30 gennaio 2026 | 14:00

L'arca olearia

L'uso dell'augmentorium contro la mosca dell'olivo e gli altri parassiti

L'uso di augmentorium può estendersi al controllo di più parassiti dell'olivo. Si basa su nemici naturali che sono naturalmente presenti nel campo e, come tali, sono coerenti con i principi del controllo biologico

30 gennaio 2026 | 13:00

L'arca olearia

L'effetto di micorrize native e commerciali sulla crescita e la fisiologia dell'olivo

Le micorrize commerciali, spesso composte da un unico fungo, sono capaci di instaurare relazioni simbiotiche ma spesso con intensità e risultati inferiori rispetto a quelle native. Ecco l'effetto su crescita e prestazioni fotosintetiche

30 gennaio 2026 | 10:00

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Accedi o Registrati