Bio e Natura

Gli agenti chelanti nella difesa delle colture agrarie

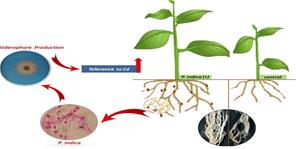

I batteri e i funghi fitopatogeni possono utilizzare i siderofori per moltiplicarsi nell'ospite e promuovere l'infezione ma possono anche innescare l'immunità nelle piante in diverse modalità

26 maggio 2021 | Silverio Pachioli

Il ferro (Fe) è un elemento essenziale per la crescita di quasi tutti i microrganismi viventi perché agisce da catalizzatore nei processi enzimatici, nel metabolismo dell'ossigeno, nel trasferimento di elettroni e nelle sintesi di DNA e RNA (Aguado-Santacruz et al., 2012).

A causa della sua bassa biodisponibilità nell’ambiente, i microrganismi hanno sviluppato strategie di assorbimento specifiche per catturare il metallo, che dipendono dalla sua disponibilità, dalla sua natura e dal suo grado di ossidazione. Uno dei meccanismi utilizzato, in particolare dai batteri, per l’assorbimento del ferro è la produzione di siderofori (dal greco pherein e sideros, che significa "trasportare il ferro").

A causa della sua bassa biodisponibilità nell’ambiente, i microrganismi hanno sviluppato strategie di assorbimento specifiche per catturare il metallo, che dipendono dalla sua disponibilità, dalla sua natura e dal suo grado di ossidazione. Uno dei meccanismi utilizzato, in particolare dai batteri, per l’assorbimento del ferro è la produzione di siderofori (dal greco pherein e sideros, che significa "trasportare il ferro").

I siderofori sono agenti chelanti dei metalli con basse masse molecolari (200-2.000 Da) prodotti da microrganismi e piante, specialmente in condizioni di carenza di ferro (Schwyn e Neilands, 1987). Anche organismi marini, come il fitoplancton (Trick et al., 1983 ) e i cianobatteri (Armstrong e Van Baalen, 1979 ), possono produrre siderofori.

Possono essere classificati, a seconda del gruppo funzionale caratteristico, in tre grandi famiglie: catecolati/fenolati, idrossamati e carbossilati (o idrossicarbossilati) (Hider et Kong, 2010).

Sono noti più di 500 diversi tipi di siderofori, di cui 270 sono stati caratterizzati strutturalmente (Boukhalfa et al ., 2003). I siderofori idrossammati hanno una costante di stabilità 1:1 con Fe (III) che si avvicina a quella del complesso Fe (III)-EDTA (1030), mentre catecolati e carbossilati possono formare complessi 1:1 con costanti di stabilità vicine a quella di Fe (III)-EDDHA (1040) (Robert e Chenu, 1992). Il complesso ferro-sideroforo è, in genere, specifico e non utilizzabile da altri organismi poiché il ceppo che lo produce lo utilizza grazie ad un recettore molto specifico. Allo stato attuale, i siderofori pioverdina e pseudobactina, prodotti da batteri del genere Pseudomonas, hanno la più elevata affinità per il ferro.

I siderofori prodotti dalle piante (fitosiderofori) sono chelanti a basso peso molecolare (amminoacidi) ed altamente specifici; questi legano il ferro e il complesso Fe3+-fitosideroforo risultante viene poi trasportato all’interno delle cellule radicali da specifici trasportatori posizionati nella membrana plasmatica. I fitosiderofori più diffusi nelle Poaceae (Strategia II) sono quelli appartenenti alla famiglia dell’acido mugineico, indicati nell’insieme come acidi mugineici. Una caratteristica di questi è l’alta affinità per il ferro e l’elevata specificità dei trasportatori di membrana, che non riconoscono, invece, eventuali complessi con altri metalli.

I batteri e i funghi fitopatogeni possono utilizzare i siderofori per moltiplicarsi nell'ospite e promuovere l'infezione (Expert, 1999; Haas et al., 2008).

È stato proposto l’uso dei siderofori come un'alternativa ecologica ai prodotti fitosanitari nella difesa delle piante (Schenk et al., 2012). È noto da più di tre decenni che diverse specie di Pseudomonas possono migliorare la crescita delle piante producendo siderofori (es. pyoverdine) utili per l’assorbimento del ferro, oppure perché possono fungere da “bioprotettori” (Kloepper et al. ., 1980; Gamalero e Glick, 2011). Anche alcuni funghi micorrizici, Trichoderma, Penicillium, Aspergillus, ecc. possono produrre siderofori. Alla base di questo specifico e potenziale utilizzo dei microrganismi (batteri, funghi) come “bioprotettori” vi è la necessità di batteri e funghi di avere a disposizione, necessariamente, il ferro per la loro crescita e moltiplicazione; questo “anello debole” nello sviluppo dei patogeni può, quindi, essere sfruttato come mezzo di difesa, sia per le piante che per i mammiferi (Beneduzi et al., 201).

Sono noti diversi studi sul ruolo dei siderofori nel controllo biologico dei patogeni delle piante. È stato visto, ad esempio, che i siderofori pyoverdine, prodotti dagli pseudomonadi, possono controllare Fusarium oxysporum su patata e garofano (Schippers et al ., 1987), oltre ad essere coinvolti nel biocontrollo di Gaeumannomyces graminis nel grano e orzo (Voisard et al., 1989 ). Inoltre, è stato anche osservato che le pyoverdine sopprimono alcuni fitopatogeni nelle arachidi e nel mais (Pal et al., 2001 ). Esistono altre specie batteriche, oltre agli pseudomonadi, che possono essere utilizzate come agenti di biocontrollo. Ad esempio, i siderofori prodotti da Bacillus subtilis hanno avuto un ruolo significativo nel biocontrollo di F. oxysporum nel pepe (Yu et al., 2011). È stato anche dimostrato che i siderofori sintetici che imitano le strutture chimiche di quelli naturali prodotti da alcuni batteri benefici del suolo (es. Acinetobacter spp.) hanno un effetto antimicrobico in vitro contro Pseudomonas syringae pv. tomato. Uno dei probabili meccanismi di protezione sarebbe legato al ruolo dei siderofori, prodotti nella rizosfera dai PGPR (Plant growthâ€promoting rhizobacteria), come “competitors” del ferro al fine di ridurre la sua disponibilità per i fitopatogeni (Verbon et al., 2017).

Oltre il potenziale utilizzo dei siderofori come agenti “sequestranti/competitors” del ferro, sono allo studio altri diversi percorsi, quali la riduzione della produzione di siderofori, l'inibizione della loro secrezione (“antisiderofori”) o del trasporto dei complessi sideroforo-ferro dal mezzo extracellulare al citoplasma e le possibili relazioni di questi nei processi immunitari di difesa delle piante.

Le piante sono esposte a diversi stress biotici; hanno così sviluppato varie strategie di difesa contro potenziali patogeni; oltre alle barriere fisiche e chimiche preformate possono rilevare attacchi di patogeni ed attivare reti di segnalazione complesse, portando così a difese indotte che conferiscono uno stato di maggiore tolleranza. I processi immunitari innati indotti includono eventi di fosforilazione, accumulo di specie reattive dell'ossigeno (ROS), irrigidimento della parete cellulare, deposizione di callosio, segnalazione dell'ormone di difesa e espressione di geni che codificano per proteine correlate alla patogenesi (PR) (Nurnberger et al. , 2004).

I siderofori possono innescare l'immunità nelle piante in diverse modalità. Il meccanismo più frequentemente descritto è la -resistenza sistemica indotta- (ISR) innescata dai rizobatteri, produttori di siderofori, che promuovono la crescita delle piante. Sebbene le risposte ISR siano state osservate dopo il trattamento delle radici con alcuni siderofori, i meccanismi specifici sono poco conosciuti e l'immunità può anche essere attivata con trattamenti fogliari (Bakker et al., 2007 ).

Indagini recenti sembrano indicare questo tipo di immunità come risultato dell’attività di “scavenging” del sideroforo sul ferro, cioè attraverso la perturbazione dei livelli di ferro nelle piante piuttosto che il riconoscimento molecolare del sideroforo stesso come PAMP (Pathogen Associated Molecular Patterns). In definitiva, la diminuzione della concentrazione di ferro nella pianta sarebbe un “segnale” di “allerta” che attiverebbe i “sistemi endogeni” di difesa.

La scoperta dell'ISR è avvenuta intorno al 1991, quando alcuni ricercatori hanno dimostrato che la colonizzazione delle radici da parte di alcune specie batteriche non patogene migliorava la “salute” delle piante stimolando le loro risposte di difesa (Pieterse et al., 2014 ). Dopo questi lavori pionieristici con i batteri, l'ISR è stata ulteriormente estesa ai funghi della rizosfera, come Trichoderma spp. o Piriformospora indica (Segarra et al., 2009; Alizadeh et al., 2013; Pieterse et al., 2014).

Il “sequestro” del ferro (“stress da ferro”) da parte del sideroforo sembra essere un nuovo meccanismo di attivazione dell'immunità che coinvolge un complesso sistema dell'omeostasi del metallo nelle piante (produzione di ROS e l'accumulo di SA e callosio, nonché l'attivazione di numerosi geni di difesa); è anche vero che il metallo può essere utilizzato dalle piante per la produzione di ROS nei siti di infezione come meccanismo per limitare l’ingresso e la progressione di patogeni.

L'equilibrio dei livelli di ferro è, quindi, fondamentale per tutti gli organismi; di conseguenza, le piante ne regolano strettamente l'assorbimento, la localizzazione, il trasporto e lo stoccaggio.

L’utilizzo di siderofori “naturali” o “sintetici”, oppure l’impiego di microrganismi produttori di siderofori potrebbe essere una strada percorribile in futuro nella la difesa delle piante.

Bisognerà, tuttavia, studiare meglio le caratteristiche delle singole specie vegetali e dei singoli fitopatogeni poiché le risposte potrebbero essere diverse e legate, di volta in volta, alle specificità di reazione “immunitaria” di difesa sensibilizzate da carenza o eccesso di ferro (sequestro/aggiunta).

Infatti, in alcune interazioni pianta-patogeno, la biofortificazione con ferro potrebbe impedire la resistenza alle malattie, probabilmente perché verrebbero ridotti/annullati i meccanismi di sequestro del ferro da parte della pianta (può essere limitata la capacità della pianta di utilizzare lo stato di basso contenuto di ferro per attivare l'immunità e promuovere la crescita dei patogeni-es. Pectobacterium su Arabidopsis). Il ferro sistemicamente elevato potrebbe anche rendere le piante più suscettibili agli agenti patogeni necrotrofici che innescano la produzione di ROS e la morte cellulare. Infine, il ferro elevato potrebbe interferire con i meccanismi attraverso i quali le piante utilizzano la carenza di ferro come segnale di pericolo immuno-induttivo. Se tali segnali sono importanti per la resistenza alle malattie in condizioni di campo, il ferro elevato potrebbe favorire la malattia.

Fonte: Accademia dei Georgofili - georgofili.info

Potrebbero interessarti

Bio e Natura

Fitofarmaci nei suoli europei

I ricercatori hanno analizzato campioni di terreno provenienti da diverse aree del continente: circa il 70% dei suoli esaminati contiene tracce di pesticidi. Tra i più colpiti ci sono i funghi micorrizici arbuscolari, microrganismi che vivono in simbiosi con le radici delle piante

23 febbraio 2026 | 15:00

Bio e Natura

Flower power: i fiori di melo da scarto a risorsa per l’industria

Uno studio del gruppo di ricerca di microbiologia degli alimenti Micro4Food della Libera Università di Bolzano ha dimostrato che la fermentazione dei fiori di melo permette di produrre estratti potenzialmente interessanti per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica

01 febbraio 2026 | 11:00

Bio e Natura

Lo sviluppo delle filiere agroforestali e delle energie rinnovabili nei territori montani

La programmazione comunitaria 2028-3034: il legno, la gestione, la pianificazione, la certificazione forestale, l’uso del legno per nuove energie, per impianti intelligenti domestici, comunali, per edifici pubblici e privati nel futuro

30 gennaio 2026 | 11:00 | Marcello Ortenzi

Bio e Natura

I microbi nascosti che decidono il sapore del lievito madre

Farine diverse, come il grano integrale o la farina di pane, incoraggiano diverse comunità batteriche, che possono influenzare sottilmente il sapore, la consistenza e la fermentazione

29 gennaio 2026 | 14:00

Bio e Natura

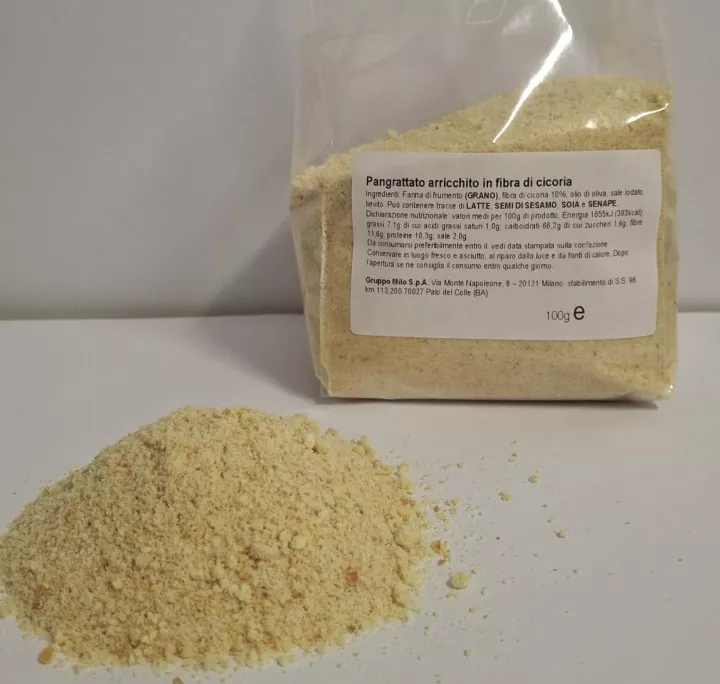

Dal pane agli alimenti funzionali: come nasce il pangrattato “fortificato” che piace ai consumatori

L’utilizzo di ingredienti derivati da sottoprodotti alimentari valorizza la sostenibilità, mentre i claim nutrizionali aumentano l’appeal verso consumatori attenti a salute e benessere, aprendo la strada a un prodotto innovativo e competitivo sul mercato

23 gennaio 2026 | 12:00 | Francesco Garofalo

Bio e Natura

Monk Fruit, dolcificante senza zuccheri con tanti antiossidanti

La dolcezza del Monk Fruit, originario della Cina, non deriva da glucosio o fruttosio, ma da composti naturali chiamati mogrosidi, che non vengono metabolizzati come gli zuccheri tradizionali. Ha attirato l'attenzione scientifica moderna per gli alti livelli di antiossidanti

22 gennaio 2026 | 16:00