L'arca olearia

Occhi puntati sul miglioramento genetico dell’olivo

Prosegue il resoconto dedicato ai lavori del primo Convegno nazionale dell'olivo e dell’olio che si è tenuto a Portici a inizio di ottobre. Spazio allo studio e all’approfondimento del germoplasma e alle biotecnologie

17 ottobre 2009 | Carlotta Baltini Roversi

E proseguiamo dunque con la terza puntata relativa alle sessioni che si sono svolte nei giorni 1 e 2 ottobre nell’ambito della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a Portici.

Dopo le prime due puntate, la prima concernente gli aspetti relativi al mercato e alla valorizzazione degli oli di oliva (link esterno), la seconda sui modelli colturali e la loro gestione (link esterno), è la volta questa settimana di prendere in esame, tra le varie sessioni affrontate, il tema relativo al germoplasma, al miglioramento genetico e alle biotecnologie.

Come sempre, si ringrazia per la cortese disponibilità il professor Claudio Di Vaio, il quale è stato sensibile nel fornirci gli abstracts, da cui abbiamo appunto ricavato una libera e sintetica panoramica.

Buona lettura.

GERMOPLASMA, MIGLIORAMENTO GENETICO E BIOTECNOLOGIE

Iniziamo subito con l’evidenziare il fatto che l’olivicoltura sappia guardare con occhi lucidi al futuro e non sia affatto passatista. C’è sempre una spinta evolutiva che non va trascurata, come dimostra molto opportunamente Eddo Rugini, del Dipartimento di Produzione Vegetale dell’ Università degli Studi della Tuscia, nella sua relazione che ha tenuto a Portici.

“L’olivicoltura moderna – ha dichiarato Rugini – necessita di nuove varietà adatte alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali oltre che capaci di assicurare una costante ed abbondante produzione per ottenere oli di qualità .

Le biotecnologie – ha aggiunto – offrono una vasta gamma di metodologie utili sia per il supporto a programmi di miglioramento genetico classico, sia per correggere eventuali difetti in genotipi di olivo già caratterizzati da buona valenza agronomica, qualitativa e commerciale. La classica micropropagazione per stimolazione delle gemme ascellari, ormai applicabile in quasi tutte le cultivar conosciute, non solo permette una rapida propagazione su vasta scala di piante di qualità elevata, ma consente anche la produzione di piante libere da patogeni, indispensabili per la certificazione genetico-sanitaria della specie, oltre che a favorire la conservazione del germoplasma e il recupero di embrioni destinati altresì a perdere la vitalità prima della maturazione. Le tecniche di coltura in vitro, inoltre, sono ancora alla base dei programmi non convenzionali di miglioramento genetico in quanto i protocolli di rigenerazione, organogenesi e

embriogenesi somatica, sono essenziali per ottenere piante da cellule geneticamente modificate con varie

tecniche, compresa la trasformazione genetica. Infine – conclude Eddo Rugini – non è da trascurare la possibilità di produrre aploidi utili per agevolare gli studi sul genoma, nonché la produzione in vitro di prodotti secondari con l’impiego di bioreattoriâ€.

Il gruppo di lavoro costituito da Mulas, Mura, Dessena, Bandino e Sedda, che comprende due realtà come il Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei dell’Università di Sassari del Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura di Agris, hanno condotto uno studio sull’oleastro quale potenziale riserva di geni agronomicamente utili.

“Le popolazioni di oleastro spontanee della Sardegna sono state studiate per circa un decennio e oltre 25 accessioni sono state propagate agamicamente e raccolte in un campo collezione messo a dimora nel 1998 presso l'azienda sperimentale di Fenosu, in provincia di Oristano, dell'Università di Sassari. Qui – si legge nell’abstracts – sono state svolte osservazioni sistematiche per lo studio di alcuni caratteri che possono rivelarsi utili quali eventuali plusvarianti rispetto alle forme coltivate dell'olivo.

In particolare sono stati studiati i ritmi di attività cambiale di tutte le selezioni in osservazione per diversi

anni. E' stata monitorata l'attività fenologica delle accessioni e sono state ripetute prove di propagazione

per seme e agamica di quasi tutte le linee.

La popolazione di accessioni è stata anche ripetutamente confrontata con la popolazione di cultivar

autoctone del germoplasma della Sardegna, tramite l'utilizzo di marcatori Aflp e Sssr al fine di delineare

eventuali parentele tra i due gruppi di risorse genetiche dell'olivoâ€.

Non solo: “qualche determinazione sperimentale ha anche riguardato la qualità dell'olio estraibile dalle olivelle di alcune selezioni di oleastro, che hanno mostrato un profilo di acidi grassi sostanzialmente simile a quello dell'olio della cultivar Bosana. Ulteriori determinazioni hanno invece riguardato la vitalità e germinabilità del polline, nonchè i tassi di allegagione in libera impollinazione e di autocompatibilità delle accessioniâ€.

Altri lavori importanti sono stati inoltre presentati riguardo all’individuazione e al profilo di espressione di geni coinvolti nello sviluppo del fiore e nell’aborto dell’ovario, come pure intorno alla caratterizzazione e alla valutazione di cultivar del germoplasma olivicolo campano, o a una banca dati genetica per il germoplasma olivicolo dell'Emilia Romagna; o intorno alla caratterizzazione delle cultivar di olivo autoctone del Lazio con microsatelliti e caratteri

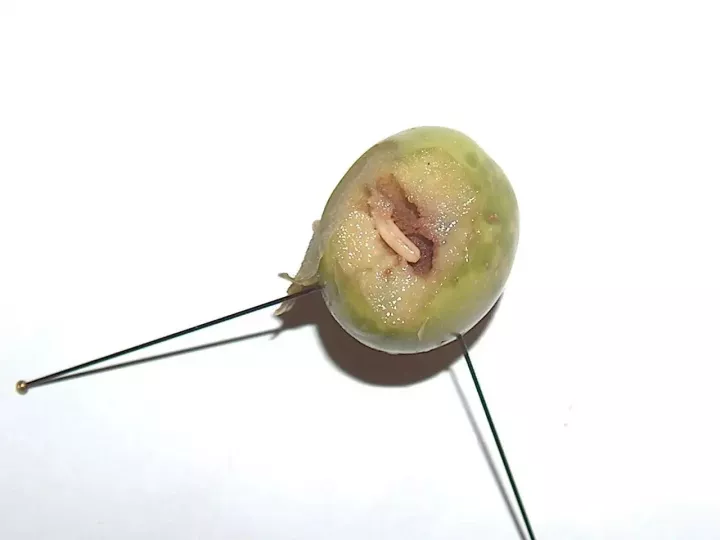

Morfologici; o circa le valutazioni pomologiche su ibridi ottenuti da incrocio di cultivar di olivo; fino a considerare anche la produzione di somacloni da cultivar di olivo, ottenuti da calli derivati da giovani germogli ascellari, mettendo così in luce le prime osservazioni in campo. E altro, molto altro ancora è stato presentato nella due giorni di Portici. Come per esempio lo studio del gruppo di lavoro costituito da Imperato, Corrado, Alagna, Varricchio, Baldoni e Rao, relativamente all’identificazione di geni coinvolti nella risposta della drupa alla mosca. Data la scarsa conoscenza sulle basi molecolari delle risposte di difesa dell’olivo, tale studio – che ha visto insieme il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell’Ambiente e delle Produzioni Animali dell’Università di Napoli “Federico II†e l’Istituto di Genetica Vegetale del Cnr di Perugia – ha permesso tra l’altro di individuare i trascritti sovra espressi in drupe attaccate, utili per caratterizzare le diverse classi biologiche di geni coinvolti nelle risposte a stress biotici come quelli appunto causati dalla Bactrocera oleae.

Altrettanto utile la sessione relativa alla biologia, alla fisiologia e alle relazioni con l’ambiente, andando anche a considerare realtà ed esempi lontani dall’Italia, come nel caso delle valutazioni biologico-riproduttive di cultivars tunisine di olivo. Come pure, altrettanto significativa la sessione riguardante il vivaismo e la difesa, ma nella prossima e ultima puntata, si considererà in particolare la sessione concernente le tecnologie, la qualità e tipicità dell’olio.

(3. continua)

LEGGI ANCHE

Cosa bolle in pentola sul fronte olivo, olio e mercati?

link esterno

Tutti alla ricerca del modello olivicolo perfetto

link esterno

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

Meccanizzazione della potatura sull'olivo: ridurre i costi su impianti tradizionali

In un contesto caratterizzato da costi di produzione crescenti e da una progressiva carenza di manodopera, la meccanizzazione della potatura dell'olivo si conferma una leva strategica per garantire la sostenibilità economica del settore

03 febbraio 2026 | 12:00

L'arca olearia

Impatto dello stress termico sulla qualità dell'olio d'oliva su olivo irrigato

Ecco come lo stress da calore influenza i parametri chiave della qualità dell'olio d'oliva, anche quando l'olivo viene irrigato. Aumenta in contenuto di olio nelle olive ma cambia il profilo in acidi grassi. Forte variabilità nei fenoli

02 febbraio 2026 | 14:00

L'arca olearia

Ottimizzare l'uso del fertilizzante sotto stress o deficit idrico per migliorare la produttività dell'olivo

L'interazione tra la nutrizione minerale vegetale e la disponibilità di acqua è uno dei fattori determinanti più critici della produttività delle colture in condizioni climatiche variabili. Ragionevoli riduzioni dell'offerta di azoto-fosforo-potassio nell'ambito dell'irrigazione deficitaria possono sostenere elevati livelli di produzione

30 gennaio 2026 | 16:00

L'arca olearia

Analisi della fioritura e sterilità genetica di dieci varietà di olivo italiane in superintensivo

Negli oliveti multivarietali, l'intercompatibilità tra le cultivar è vitale per massimizzare la produttività. Occorre che i fenogrammi fiorali delle varie cultivar di olivo si sovrappongono di almeno il 70%. Ecco un'analisi su Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Cima di Bitonto, Coratina, Don Carlo, Favolosa, I-77, Urano e Frantoio

30 gennaio 2026 | 15:00

L'arca olearia

Tecnologia elettrostatica per l'applicazione di fitofarmaci in oliveto: ecco perchè conviene

L'attivazione del sistema elettrostatico aumenta significativamente la deposizione in aree non esposte, migliorando la penetrazione nella chioma dell'olivo. Il volume di applicazione è stato ridotto senza compromettere l'efficienza

30 gennaio 2026 | 14:00

L'arca olearia

L'uso dell'augmentorium contro la mosca dell'olivo e gli altri parassiti

L'uso di augmentorium può estendersi al controllo di più parassiti dell'olivo. Si basa su nemici naturali che sono naturalmente presenti nel campo e, come tali, sono coerenti con i principi del controllo biologico

30 gennaio 2026 | 13:00