L'arca olearia

PRINCIPI DI NUTRIZIONE DELL’OLIVO

Il piano di fertilizzazione deve passare dall’esatta e precisa conoscenza dello stato nutrizionale dell’oliveto, ma anche dal calcolo delle asportazioni. Ecco alcuni spunti di riflessione con le indicazioni per concimare al meglio i propri olivi reinterpretando il ruolo di una tecnica antica

21 febbraio 2004 | Alberto Grimelli

L’olivo viene considerato una pianta dalle parche esigenze nutritive, in cui la concimazione appare più un lusso che una pratica agronomica necessaria.

Questa considerazione è basata su una concezione dell’olivicoltura come coltura marginale, ad integrazione del reddito della famiglia contadina. Se invece pensiamo all’olivo come a una coltura frutticola a fini produttivi, è necessario reinterpretare il ruolo della nutrizione della pianta secondo le più moderne tecniche e metodiche.

Non bisogna quindi affidarsi all’empirismo, al fai da te, alle misure “ad occhioâ€, ma seguire un programma che individui la formula di concimazione più corretta ed efficace per il nostro oliveto.

Il suolo rappresenta l’interfaccia naturale fra gli elementi nutritivi e la radice, ragion per cui risulta indispensabile conoscerne le caratteristiche (analisi chimico-fisica del terreno), ma questi dati potrebbero non risultare sufficienti a stimare eventuali carenze, visibili attraverso sintomi a carico delle foglie ma la cui intensità va necessariamente misurata (diagnostica fogliare). Una volta noto lo stato nutrizionale della pianta, per completare il piano di fertilizzazione, si procede a calcolare gli apporti, stimando le asportazioni dovute alla produzione e alla potatura, e le necessità per la normale attività vegeto-produttiva. In questo senso gli studi tecnico-scientifici degli ultimi anni ci possono fornire preziose informazioni.

Stato nutrizionale dell’oliveto

I dati, recenti, ma non necessariamente ripetuti annualmente, di un’analisi chimico-fisica del suolo possono fornire molte indicazioni non solo su eventuali carenze dei macroelementi ma anche sulla disponibilità di questi per la pianta. Non è infatti certo, anche a scapito dei lapidari commenti (sufficiente, buono, ottimo) a lato del valore indicato dal laboratorio, che la disponibilità di un certo nutriente sia funzione diretta del suo contenuto del suolo.

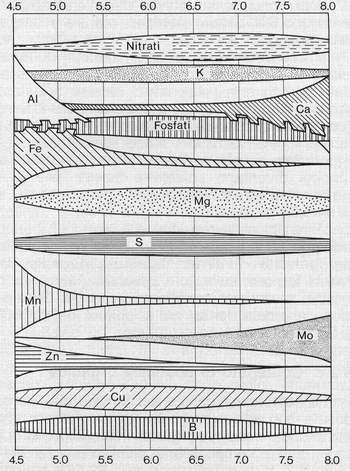

Vari altri parametri, quale ad esempio il pH, possono giocare un ruolo fondamentale nella facilità o meno di assimilazione di un elemento da parte della pianta.

L’analisi chimico-fisica del suolo fornisce anche dati sulla granulometria, contenuto relativo di sabbia, limo ed argilla, e sul contenuto di sostanza organica. Solo l’insieme di tutti questi valori, il loro quadro generale, indica il grado di fertilità di un terreno, ovvero della sua propensione a ospitare una coltura agraria.

Pur essenziali, le informazioni raccolte dall’analisi del suolo e da un sopraluogo in campo possono non risultare esaustive. Per avere dati certi in merito allo stato nutrizionale della pianta e non trovarsi di fronte a carenze impreviste nei periodi di maggiori necessità fisiologiche (ripresa vegetativa, fioritura e allegagione), si può eseguire un diagnostica fogliare che misura il contenuto dei diversi elementi minerali nelle foglie. In tal modo è possibile, con maggiore accuratezza e precisione, interpretare la situazione nutrizionale della nostra coltura.

La diagnostica fogliare non deve però sostituirsi all’analisi del terreno, sono indagini complementari che forniscono entrambe notizie e informazioni ugualmente preziose sullo stato nutrizionale della pianta e dell’ambiente che la ospita, il suolo agrario.

Asportazioni

Si tratta di determinare le quantità di elementi chimici asportati attraverso le più comuni pratiche agronomiche, tipicamente potatura e raccolta dei frutti, per calcolare quanto reintegrarne attraverso le concimazioni.

Da tempo sono stati avviati studi per meglio comprendere le quantità di azoto, fosforo e potassio necessarie all’attività vegetativa e alla crescita nonché naturalmente alla produzione.

Da molti anni, ad esempio, si sa che un quintale d’olive asporta in media 900 grammi di azoto, 200 grammi di fosforo e 1000 grammi di potassio.

Solo recenti sperimentazioni hanno però messo in luce che esitono molti altri fattori che possono incidere nel calcolo delle asportazioni, tra questi: densità di piantagione, momento del ciclo produttivo, carico di frutti.

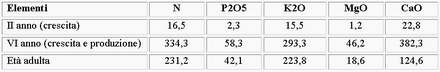

Uno dei lavori probabilmente più accurati in merito è di Palese, Celano e Xiloiannis pubblicato sulla Rivista di Frutticoltura nel 2000. La densità di piantagione dell’oliveto preso in esame da questi ricercatori è 555 piante/ettaro. Le asportazioni, espresse come grammi/pianta, sono riportate nella tabella sottostante.

Seppure le indicazioni della ricerca di Palese e, Celano e Xiloiannis sono preziose, non possono essere facilmente generalizzate.

Fattori climatici e caratteristiche del suolo rendono indisponibili per la pianta, a causa di diversi fenomeni (insolubilizzazione, dilavamento, fissazione…), una parte degli elementi minerali che apportiamo attraverso la concimazione. Quindi per utilizzare ai fini della redazione di un piano di fertilizzazione i dati di asportazione, questi devono essere moltiplicati per coefficienti che tengano conto delle condizioni pedoclimatiche dell’appezzamento. Un’elevata piovosità inciderà maggiormente, ad esempio, sul dilavamento di alcuni elementi minerali, tipicamente l’azoto.

Conclusioni

Non si può improvvisare un piano di concimazione, anche per una coltura semplice come può apparire l’olivo. I fattori da prendere in esame sono molti, tutti egualmente importanti. Una formula di fertilizzazione universale, adatta sempre e ovunque, non esiste.

Non è neanche giustificabile, d’altro canto, l’atteggiamento di chi, cosciente delle deficienze della ricerca scientifica e dubbioso e refrattario al cospetto dei tecnici, si improvvisa, si affida all’empirismo comprando si solito concime in abbondanza e distribuendolo convinto che nel più ci stia il meno. Gli squilibri che si possono verificare in questi casi, molto spesso un rigoglio vegetativo oltre misura, hanno ripercussioni non solo sulla produttività dell’anno ma possono accentuare anche il fenomeno dell’alternanza di produzione.

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

La concimazione fogliare per la crescita dell’olivo Coratina

Un confronto tra tre modelli di fertilizzazione fogliare per la crescita di piante giovani di Coratina. Ecco come massimizzare l’assorbimento di azoto e aumentare il contenuto di clorofilla fogliare

18 febbraio 2026 | 15:00

L'arca olearia

I polifenoli dell'olio extravergine di oliva contro la sindrome metabolica: la realtà scientifica

La sindrome metabolica aumenta di cinque volte il rischio di diabete mellito di tipo 2 e di tre volte quello delle malattie cardiovascolari. I composti fenolici dell’olio extravergine di oliva, appartenenti alla famiglia dei secoiridoidi, sono altamente bioattivi contro la sindrome metabolica

18 febbraio 2026 | 13:00 | Alessandro Vujovic

L'arca olearia

Tendenze e proiezioni future della fioritura dell'olivo

Osservato un aumento della temperatura durante l'inverno che sta ritardando il soddisfacimento dei requisiti di raffreddamento dell'olivo, ma questo è compensato da una riduzione del periodo di forzatura a causa delle temperature più elevate osservate durante la primavera

17 febbraio 2026 | 14:00

L'arca olearia

Caratterizzazione e differenziazione dell’olio extravergine di oliva calabrese

Ecco come si possono distunguere gli oli di Sinopolese, Roggianella e Ottobratica, attraverso un approccio chemiometrico integrato. Fenoli, tocoreroli, acidi fenolici e lignani, oltre che flavonoidi possono permettere di caratterizzare le singole varietà

17 febbraio 2026 | 12:00

L'arca olearia

Qualità e composizione chimica degli oli di oliva da cultivar italiane in Marocco

Le cultivar italiane hanno mostrato livelli più bassi di contenuto fenolico totale e un contenuto di acido oleico inferiore rispetto alla Picholine. La composizione chimica dell'olio d'oliva dipende dalla maturazione e dalla cultivar e dall'interazione con le condizioni climatiche

16 febbraio 2026 | 12:00

L'arca olearia

Valutazione antifungina degli oli essenziali contro Alternaria alternata su olivo

Gli oli essenziali e la loro miscela hanno mostrato un'elevata efficacia contro Alternaria alternata, l'agente causale delle malattie delle foglie di olivo. Gli inibitori più potenti sono gli oli essenziali di origano e timo

16 febbraio 2026 | 10:00