L'arca olearia

L'evoluzione del tripide dell'olivo negli areali calabresi

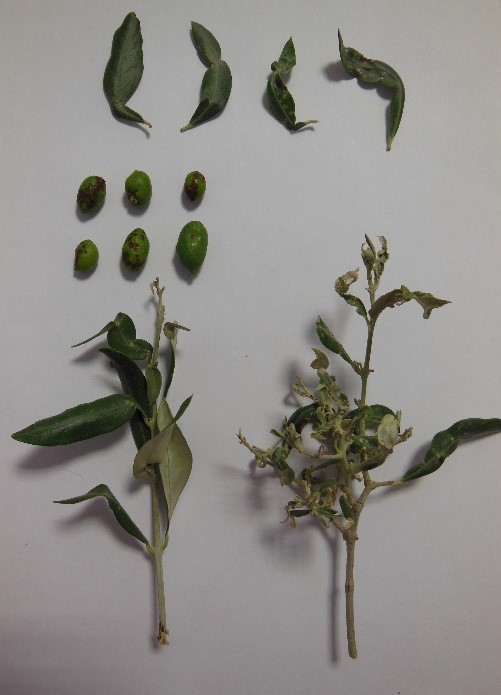

L'insetto ha dato luogo a massicce infestazioni lungo tutta la costa jonica regionale nell’ultimo triennio, con danno diretto sulle drupe colpite disseccate non sono più utilizzabili per l’estrazione dell’olio

27 novembre 2020 | Noemi Cirillo

L’olivicoltura, in Calabria, è da sempre uno dei principali settori produttivi con circa 500 cultivar, di cui sono note le 3 DOP e una IGP.

L’olivicoltura, in Calabria, è da sempre uno dei principali settori produttivi con circa 500 cultivar, di cui sono note le 3 DOP e una IGP.

Il ricorso sistematico all’impiego di fitofarmaci e i cambiamenti climatici in atto, sono noti come le principali cause scatenanti l’alterazione degli equilibri biologici delle specie fitofaghe e non all’interno di agroecosistemi complessi tra cui l’oliveto.

Lo studio condotto nel corso del 2019 ha avuto come obiettivo quello di investigare sulle relazioni evolutive del fitofago Liothrips oleae (Costa) in Calabria, attraverso l’ausilio di metodologie molecolari e in seguito alle massicce infestazioni verificatesi lungo tutta la costa jonica regionale nell’ultimo triennio, in quanto il danno diretto sulle drupe colpite disseccate non sono più utilizzabili per l’estrazione dell’olio provocando ingenti perdite di produzione. La specie, nota come fitofago secondario è da sempre nota per le sue basse densità di popolazione che non hanno mai richiesto interventi ad hoc per il suo contenimento e di conseguenza studi approfonditi. La conoscenza del ciclo biologico e l’identificazione genetica della specie, possono essere degli strumenti idonei al fine di attuare le migliori strategie di difesa sostenibili sotto il profilo economico e ambientale.

Il primo step della ricerca è stato il recupero degli esemplari tramite l’utilizzo di trappole cromotropiche di colore blu (specifiche per i Tisanotteri) (Fig.3, fig. 4), situate in pieno campo nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno site in due differenti località per ogni provincia calabrese, unica eccezione la provincia di Reggio Calabria in cui sono stati monitori 4 località differenti, 2 per il litorale jonico e 2 per il litorale tirrenico. Alcune trappole sono state collocate anche in alcuni areali olivicoli della Sicilia, al fine di recuperare materiale da un territorio geograficamente isolato e al momento non interessato dalle massicce infestazioni del fitofago ed utile quindi ad un valido confronto genetico delle popolazioni della specie.

Sulla base di queste considerazioni, le analisi condotte hanno permesso di accertare innanzitutto delle densità di popolazioni della specie differenti lungo i due litorali costieri (jonico e tirrenico), le quali sono risultate particolarmente basse lungo i siti di campionamento esposti sul mare Tirreno.

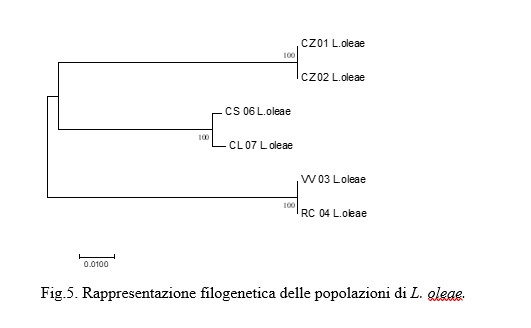

I risultati relativi alla prima caratterizzazione molecolare di L. oleae, dove avvalendosi degli studi e strumenti noti per l’identificazione genetica dei Tisanotteri attraverso lo studio di tre regioni genetiche codificanti cytochrome c oxidase I (COI), internal transcribed spacer 2 (ITS2), 28S ribosomal DNA (28S), è emersa l’esistenza dei tre differenti gruppi genetici (Fig.5); tali differenze sono particolarmente evidenti nella regione mitocondriale COI e ribosomiale ITS2, mentre la regione genetica 28S si conferma come il sito maggiormente conservato nelle diverse popolazioni di tripide collezionate negli areali calabresi. Il presente lavoro rappresenta un importante contributo per la Tisanotterofauna europea ed in particolare per le regioni geografiche (bacino del Mediterraneo) accomunate dagli stessi sistemi olivicoli e dalla stessa entomofauna, poiché per la prima volta sono state ottenute delle sequenze geniche per il genere Liothrips sp. Sono in corso studi di approfondimento per fornire nuove informazioni legate alla biologia e filogenesi della specie.

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

Estratti di cipolla e agenti di biocontrollo per combattere i patogeni dell’olivo e migliorare l’assorbimento di nutrienti

Agenti protettivi e biostimolanti possono aiutare nella gestione integrata dell’olivo, stimolando la crescita delle radici e migliorando la resistenza allo stress ossidativo nelle piante non sottoposte a stress

19 gennaio 2026 | 15:00

L'arca olearia

La concimazione dell’olivo con ammendanti può sostituire la fertilizzazione minerale?

Valutati gli effetti dell'applicazione di cenere di legna, letame, compost di rifiuti solidi urbani, funghi micorrizici, biochar e zeoliti, prendendo come riferimento l'assenza di fertilizzazione e la concimazione minerale convenzionale

17 gennaio 2026 | 12:00

L'arca olearia

La resistenza al fuoco dei pannelli di foglie di olivo con rivestimenti ritardanti di fuoco

Il potenziale dell'utilizzo dei sottoprodotti delle foglie di olivo come materiale da costruzione: i campioni trattati hanno mostrato un aumento della formazione di char, riducendo il trasferimento di calore e ritardando la combustione

17 gennaio 2026 | 09:00

L'arca olearia

Non ci si può fidare dell’indicazione di origine sull’etichetta dell’olio di oliva, con l’eccezione del 100% italiano

La Spagna si conferma porto delle nebbie con un numero di controlli ben inferiori a quelli che dovrebbe effettuare per legge. La tracciabilità dell’olio di oliva si perde appena si varcano le frontiere, ancor più quando si parla di olio extra-UE. La Corte dei Conti smentisce la Commissione europea

16 gennaio 2026 | 16:00 | Alberto Grimelli

L'arca olearia

L'impatto del metodo di raccolta e conservazione sul profilo fenolico e la composizione degli acidi grassi delle olive

Ecco il vero impatto degli agevolatori per la raccolta delel olive sulla qualità dei frutti, impatto che diventa più significativo col procedere della conservazione. Le differenze in termini di profilo fenolico e in acidi grassi

16 gennaio 2026 | 15:00

L'arca olearia

Sensori MOX per la valutazione dell'autenticità e la rilevazione dell'adulterazione nell'olio extravergine di oliva

L’adozione di approcci analitici integrati sull'olio di oliva, che combinano tecniche consolidate come GC-MS con strumenti innovativi come i nasi elettronici basati su sensori MOX, rappresenta un passo decisivo verso un sistema di controllo più moderno, efficiente e sostenibile

16 gennaio 2026 | 14:00