L'arca olearia

Un linguaggio nuovo per dare valore sensoriale agli oli di eccellenza

Il gradimento di un extra vergine dipende dal suo profilo, dalla tradizione alimentare e dalla predisposizione alla sperimentazione. Non basta. Per relazionarsi veramente col consumatore è necessario valutare l'abbinamento col cibo e vedere l'effetto che fa

27 luglio 2013 | Lamberto Baccioni

Mi riferisco alla nicchia degli oli di eccellenza che si utilizzano “a crudo” per dare carattere e personalità ai nostri cibi preferiti. Se ne usano pochi millilitri per caratterizzare un piatto. Un bottiglia mignon da 100 ml è più che sufficiente per una cena tra 4-6 persone. Per 6-8 persone si possono utilizzare tre bottiglie mignon da 50 ml ciascuna, nelle tre gradazioni sensoriali : DELICATO – PROFUMATO – SAPORITO.

L’olio d’oliva di eccellenza è un piacere per il palato, e talvolta possiamo anche abbondare, ma non dimentichiamoci che la dose giornaliera raccomandata dalla UE è di 20 ml a testa, corrispondenti a 180 Calorie!

Per comprendere la funzionalità sensoriale degli oli di eccellenza ritengo che sia utile fare alcune riflessioni sul modo in cui valutiamo i cibi e sulle caratteristiche sensoriali degli oli.

La capacità di percepire le caratteristiche sensoriali dei cibi dipende:

dalla predisposizione genetica, come nel caso dei super-degustatori, frequenti in oriente, che non tollerano il gusto amaro perché dotati di un numero elevato di papille gustative;

dalla consuetudine alimentare e dall’esercizio alla degustazione;

dallo stato di salute;

dall’interferenza di fattori contingenti, come le condizioni ambientali di assaggio, l’abitudine al fumo e/o l’ assunzione concomitante di farmaci, alcool, caffè e alimenti particolari.

Il gradimento di un olio dipende dal confronto del suo profilo sensoriale con i nostri modelli sensoriali di riferimento, che ci derivano dalla tradizione alimentare, influenzata anche dal nostro interesse alla sperimentazione sensoriale.

L’effetto sensoriale di un olio di eccellenza sul cibo dipende dal suo profilo sensoriale e dalla quantità aggiunta. Se vogliamo dare sapore e morbidezza ad un cibo useremo molto olio Delicato, se vorremo invece dare solo sapore e vivacità useremo poco olio Saporito.

L’olio di eccellenza influenza la vista, l’olfatto, il sistema chemisensoriale e il tatto, il gusto.

Il primo fattore sensoriale dell’olio è il suo colore che normalmente varia dal verde brillante al giallo con riflessi verdognoli. L’ assenza di sfumature verdi o la presenza di tonalità aranciate od ocra indica uno stato di degradazione più o meno accentuata, favorita dalla luce e preparata da errori di produzione e da inadeguata conservazione. Il colore verde dell’olio è dato essenzialmente dalle clorofille originariamente presenti nello strato di cellule “a palizzata” sottostanti la buccia. Olive con la buccia verde danno olio verde. Olive con la buccia nera, e la polpa chiara, danno olio giallo con riflessi verdolini. Olive con buccia e polpa nere danno oli di colore giallo chiaro. La tecnologia di estrazione influenza il colore dell’olio ottenuto; in particolare il tipo di frangitore, il tipo di gramola e le modalità di gramolazione. Il colore verde può essere incrementato frangendo le foglie con le olive e gramolando un po’ più a lungo e a temperatura più alta: si ottiene un olio più verde ma disarmonico, con aroma di foglia, amaro e astringente. Quando le clorofille si degradano restano le feofitine di colore giallo-marroncino e i caroteni di colore giallo.

La valutazione dell’effetto dell’olio, sul colore del cibo, può essere facilmente verificata preparando delle vaschette di riso bianco bollito, che acquisteranno colori diversi in relazione a quello degli oli aggiunti.

Un suggerimento simpatico mi è sembrato quello di scrivere un messaggio augurale per i commensali con un filo d’olio verde su un piatto di riso in bianco.

Superato il primo esame visivo, si passa alla valutazione olfattiva. Si parla di odore quando si percepiscono, attraverso le narici, gli odoranti più volatili: ad esempio l’odore di pomodoro o quello di erba tagliata che è legato ad odoranti con una temperatura di ebollizione di 22°C. Si parla invece di aroma quando ci si riferisce alla percezione olfattiva dovuta a odoranti meno volatili, che vengono sempre intercettati dalle cellule olfattive della cavità nasale, ma attraverso l’apertura retro nasale, accessibile dal palato, in modo che una breve permanenza del cibo in bocca possa causare la loro volatilizzazione per effetto del riscaldamento a 37 °C. La volatilizzazione può essere aumentata facendo passare nel cavo orale piccole quantità di aria con brevi inspirazioni. Ed è così che si possono percepire aromi di frutta (mela, banana, frutti di bosco, guava, limone, pomodoro, ecc.), semi (noce, mandorla, ecc.) e vegetali (erba, cardo, carciofo, foglia di pomodoro, ecc.). Gli odoranti presenti nell’olio derivano dall’azione di un complesso di enzimi, tra cui la lipossigenasi, che agendo, durante la gramolazione, sugli acidi grassi C18 polinsaturi Ñ 6 e Ñ 3 , linoleico e linolenico, producono frazioni volatili a 5 e 6 atomi di carbonio, come ad esempio l’esanale dal caratteristico aroma di mela. Gli odori e gli aromi dell’olio sono quindi tutti di origine tecnologica.

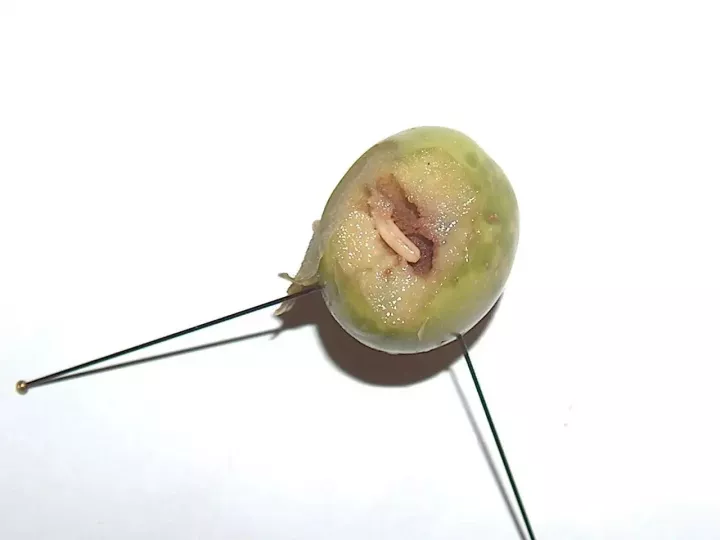

In realtà l’oliva dal punto di vista sensoriale non è per niente gradevole, come si può facilmente verificare assaggiando un’oliva appena colta dalla pianta.

Mettendo oli di differente odore e aroma in vaschette contenenti riso bollito, caldo e poco scolato, neutro dal punto di vista del sapore, potremo percepire nettamente le caratteristiche olfattive dei diversi oli.

Nel momento in cui mettiamo in bocca il cibo, interviene immediatamente il nostro sistema tattile che ha, nella bocca, un centro percettivo di grande sensibilità. Le percezioni chemestetiche e tattili determinate dall’olio sono numerose e ricche di sfumature.

Il cospargere con olio di amaro medio con vivace piccante, equilibrato e rotondo, di corpo pieno, un tortino di pasta margherita al cioccolato gianduia, come mi ha suggerito lo Chef Luigi Incrocci, rende la pasta morbida e nello stesso tempo, con il suo piccante, vivacizza il gusto del cioccolato. Se si abbina il tortino caldo al cioccolato gianduia, su cui si è versato l'olio amaro e piccante, con una pallina di gelato alla mela verde, su cui si è versato olio delicato di Taggiasca dal leggero aroma di noci e buccia di mela, si ottiene un delizioso abbinamento di contrasti sensoriali: dolce/amaro – amaro/piccante – ruvido/morbido – freddo/caldo.

Alcuni bio-fenolii dell’olio, come l’oleocantale, presenti nell’acqua vegetale delle olive e trasmigrati nell’olio durante la gramolazione, stimolano i recettori del nervo trigemino dando le sensazioni di piccante, che si percepisce in gola ed ai lati della lingua. L’oleocantale ha anche una forte azione anti-infiammatoria, analoga a quella svolta dall’ipobrufene, di uso comune nei farmaci antireumatici. altri, come il tirosolo, danno la sensazione di astringente. L’astringenza porta disequilibrio e interferisce con le facoltà percettive, a causa della sua persistenza, e non è sicuramente un fattore di pregio e di eleganza in un olio di eccellenza, specie se è Delicato o Profumato.

Infine viene coinvolto il senso del gusto che, nel caso dell’olio, riguarda solo il gusto dell’amaro, attivato da bio-fenoli, quali l’oleuropeina e l’idrossitirosolo, che hanno anche importanti effetti salutistici per la loro funzione antiossidante.

L’insieme di aroma e di gusto noi lo definiamo sapore.

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

Meccanizzazione della potatura sull'olivo: ridurre i costi su impianti tradizionali

In un contesto caratterizzato da costi di produzione crescenti e da una progressiva carenza di manodopera, la meccanizzazione della potatura dell'olivo si conferma una leva strategica per garantire la sostenibilità economica del settore

03 febbraio 2026 | 12:00

L'arca olearia

Impatto dello stress termico sulla qualità dell'olio d'oliva su olivo irrigato

Ecco come lo stress da calore influenza i parametri chiave della qualità dell'olio d'oliva, anche quando l'olivo viene irrigato. Aumenta in contenuto di olio nelle olive ma cambia il profilo in acidi grassi. Forte variabilità nei fenoli

02 febbraio 2026 | 14:00

L'arca olearia

Ottimizzare l'uso del fertilizzante sotto stress o deficit idrico per migliorare la produttività dell'olivo

L'interazione tra la nutrizione minerale vegetale e la disponibilità di acqua è uno dei fattori determinanti più critici della produttività delle colture in condizioni climatiche variabili. Ragionevoli riduzioni dell'offerta di azoto-fosforo-potassio nell'ambito dell'irrigazione deficitaria possono sostenere elevati livelli di produzione

30 gennaio 2026 | 16:00

L'arca olearia

Analisi della fioritura e sterilità genetica di dieci varietà di olivo italiane in superintensivo

Negli oliveti multivarietali, l'intercompatibilità tra le cultivar è vitale per massimizzare la produttività. Occorre che i fenogrammi fiorali delle varie cultivar di olivo si sovrappongono di almeno il 70%. Ecco un'analisi su Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Cima di Bitonto, Coratina, Don Carlo, Favolosa, I-77, Urano e Frantoio

30 gennaio 2026 | 15:00

L'arca olearia

Tecnologia elettrostatica per l'applicazione di fitofarmaci in oliveto: ecco perchè conviene

L'attivazione del sistema elettrostatico aumenta significativamente la deposizione in aree non esposte, migliorando la penetrazione nella chioma dell'olivo. Il volume di applicazione è stato ridotto senza compromettere l'efficienza

30 gennaio 2026 | 14:00

L'arca olearia

L'uso dell'augmentorium contro la mosca dell'olivo e gli altri parassiti

L'uso di augmentorium può estendersi al controllo di più parassiti dell'olivo. Si basa su nemici naturali che sono naturalmente presenti nel campo e, come tali, sono coerenti con i principi del controllo biologico

30 gennaio 2026 | 13:00

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Accedi o Registrati