L'arca olearia

ENERGIA, CALORE, CONCIME. ECCO COME VERRÀ UTILIZZATO IN FUTURO UNO DEI PRINCIPALI SOTTOPRODOTTI OLEARI: LA SANSA

Il mercato degli oli di sansa di oliva è in forte declino. I sansifici faticano a ritirare, anche gratuitamente, questo sottoprodotto dai frantoi. Un problema in più? Forse no. Si aprono nuove strade per un uso intelligente, e redditizio, di un “rifiuto” che potrebbe divenire una risorsa. Emanato il decreto che consente di utilizzare la sansa esausta come combustibile

15 gennaio 2005 | Alberto Grimelli

Gli oli di sansa di oliva stanno progressivamente scomparendo dal mercato, non solo quello europeo, ormai largamente indirizzato all’acquisto di extravergini di elevata qualità , ma anche quello mondiale rappresentando, in molti Paesi meno del 3% degli oli di oliva commercializzati.

La competizione, in termini di prezzo e di marketing, con gli oli di semi e altri grassi alimentari ha contratto i consumi e ridotto, di conseguenza, i margini di guadagno dei sansifici.

Fino a un decennio fa la sansa era una risorsa per i frantoi, infatti molto spesso viene ceduta gratuitamente dagli olivicoltori, e quindi venduta agli oleifici, ricavandone un reddito neanche tanto trascurabile. Oggi invece si può considerare fortunato quel frantoio a cui il sansificio ritira la sansa senza che gli venga addebitato il costo di trasporto!

Da risorsa a rifiuto, questa l’ingloriosa fine di un sottoprodotto che, insieme con le acque di vegetazione, crea molte preoccupazioni ai frantoiani. Infatti i rifiuti generati dalla molitura delle olive e dall'estrazione dell'olio, sia con impianti a due che a tre fasi, sono altamente inquinanti, dato che contengono un importante carico organico e di sostanza grassa, in proporzioni variabili.

Il problema è già affrontato da alcuni anni e sono stati individuati diversi usi alternativi della sansa di olive.

Le indagini sperimentali condotte nel corso degli ultimi anni sulle effettive possibilità di spargimento diretto di sanse vergini o esauste sui terreni agrari di varia costituzione e caratteristiche, e variamente utilizzati per colture erbacee ed arboree di ogni genere, hanno evidenziato che risulta possibile spargere sul terreno agrario questi sottoprodotti, ma che è anche probabile che queste aggiunte possano determinare temporanee condizioni critiche per almeno una parte della microflora batterica del terreno.

In molti casi, quindi, è apparso più opportuno suggerire di procedere al compostaggio di tali sottoprodotti dell’industria olearia in miscela con altre biomasse tecnicamente ed economicamente idonee, come residui di potatura e letame. Ciò anche attraverso opportune regolazioni dei parametri funzionali degli impianti specializzati, oltre che con l’impiego di adeguati inoculi di ceppi microbici in grado di migliorare l’evoluzione del processo e di far realizzare un prodotto finale di adeguate caratteristiche agronomiche, ovvero un compost di buona qualità .

È però da rilevare che la sperimentazione in tal senso eseguita nel corso degli ultimi anni, tuttavia, non ha sempre prodotto risultati univoci, sia in ordine alla più opportuna tecnica da seguire nel corso delle operazioni pratiche del processo di compostaggio, sia in relazione alla scelta della più opportuna matrice ligneocellulosica delle biomasse da aggregare al refluo di partenza, sia in rapporto alla economicità complessiva del processo complessivo, sia in rapporto alle caratteristiche chimico-biologiche ed agronomico-produttive del materiale ottenuto.

Nell’ambito dell’utilizzo di fonti alternative per la produzione di energia e/o calore (cogenerazione) le biomasse hanno un ruolo importante nell’attuale contesto socio-economico. Tra le biomasse che meglio si prestano a tale scopo vi sono i sottoprodotti colturali di tipo legno-cellulosico, i residui delle lavorazioni dell’industria alimentare, i residui del settore legno, altri scarti o residui di origine organica.

La sansa esausta risulta anche un materiale granulare con caratteristiche ottime per la combustione in caldaie. Il potere calorifico della sansa essiccata è attorno a 4.500 kcal/kg, quindi piuttosto elevato, ed è molto adatto all'impiego nelle apparecchiature ad alimentazione automatica con coclea. La reperibilità della sansa al minuto non è ancora organizzata mentre all'ingrosso non costituisce un problema.

Inoltre la sansa derivante dagli impianti continui a due fasi, ad elevato contenuto in acqua, e le acque di vegetazione, sono materiali con elevato potenziale per la biodigestione e la produzione di gas.

È evidente come i benefici dell’uso della sansa a scopi energetivi siano molteplici. Ne cito, a titolo esemplificativo, tre: eliminare il problema dei residui trasformandoli in materie prime per generare energia termica ed elettrica; sostituire altri combustibili e contribuire alla diversificazione energetica; ridurre gli inquinanti nell'aria e le emissioni di gas responsabili dell'effetto serra.

Va però ricordato che non tutte le sanse potevano, fino a qualche giorno fa, essere utilizzate come combustibile. In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2002, la sansa vergine è un combustibile vegetale liberamente utilizzabile, mentre la sansa esausta, avendo subito un processo chimico, rientrava formalmente nei rifiuti non pericolosi ed era perciò sottoposta a restrizioni.

Finalmente il nuovo decreto: la sansa esausta è un combustibile

Ora è finalmente legittimo mettere in commercio ed utilizzare la sansa d'oliva come combustibile. Un decreto del Presidente del Consiglio, datato 8 ottobre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17-12-2004, ha classificato la sansa tra le biomasse combustibili. Non è più un rifiuto, insomma.

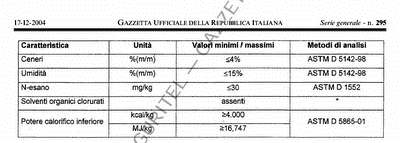

È ammesso infatti l’utilizzo purchè la sansa di oliva disoleata abbia le caratteristiche riportate nella tabella sottostante, sia stata ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, e purche' i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto. Tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono, anche agli effetti dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, risultare attraverso l’apposizione di un’etichetta che indichi La denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonchè il possesso delle caratteristiche di legge.

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

La concimazione fogliare per la crescita dell’olivo Coratina

Un confronto tra tre modelli di fertilizzazione fogliare per la crescita di piante giovani di Coratina. Ecco come massimizzare l’assorbimento di azoto e aumentare il contenuto di clorofilla fogliare

18 febbraio 2026 | 15:00

L'arca olearia

I polifenoli dell'olio extravergine di oliva contro la sindrome metabolica: la realtà scientifica

La sindrome metabolica aumenta di cinque volte il rischio di diabete mellito di tipo 2 e di tre volte quello delle malattie cardiovascolari. I composti fenolici dell’olio extravergine di oliva, appartenenti alla famiglia dei secoiridoidi, sono altamente bioattivi contro la sindrome metabolica

18 febbraio 2026 | 13:00 | Alessandro Vujovic

L'arca olearia

Tendenze e proiezioni future della fioritura dell'olivo

Osservato un aumento della temperatura durante l'inverno che sta ritardando il soddisfacimento dei requisiti di raffreddamento dell'olivo, ma questo è compensato da una riduzione del periodo di forzatura a causa delle temperature più elevate osservate durante la primavera

17 febbraio 2026 | 14:00

L'arca olearia

Caratterizzazione e differenziazione dell’olio extravergine di oliva calabrese

Ecco come si possono distunguere gli oli di Sinopolese, Roggianella e Ottobratica, attraverso un approccio chemiometrico integrato. Fenoli, tocoreroli, acidi fenolici e lignani, oltre che flavonoidi possono permettere di caratterizzare le singole varietà

17 febbraio 2026 | 12:00

L'arca olearia

Qualità e composizione chimica degli oli di oliva da cultivar italiane in Marocco

Le cultivar italiane hanno mostrato livelli più bassi di contenuto fenolico totale e un contenuto di acido oleico inferiore rispetto alla Picholine. La composizione chimica dell'olio d'oliva dipende dalla maturazione e dalla cultivar e dall'interazione con le condizioni climatiche

16 febbraio 2026 | 12:00

L'arca olearia

Valutazione antifungina degli oli essenziali contro Alternaria alternata su olivo

Gli oli essenziali e la loro miscela hanno mostrato un'elevata efficacia contro Alternaria alternata, l'agente causale delle malattie delle foglie di olivo. Gli inibitori più potenti sono gli oli essenziali di origano e timo

16 febbraio 2026 | 10:00