Bio e Natura

Quali strategie e quali fondi per rilanciare il settore boschivo italiano?

Gli interventi e le misure d'interesse forestale previste dal secondo pilastro sono organicamente inserite nella struttura programmatica della Pac 2014-2020, differenziandosi dalle passate programmazioni

03 luglio 2014 | Marcello Ortenzi

Gli ultimi anni hanno visto le foreste assumere un ruolo sempre più importante nell'ambito delle politiche per lo sviluppo regionale e rurale, nella tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nella protezione del territorio e del paesaggio, con una dimensione sempre più orientata alla multifunzionalità del settore, oltre che alla produzione di materie prime rinnovabili. A tale complessità di ruoli e funzioni corrisponde una sempre più crescente richiesta di conoscenza da parte del mondo scientifico, e delle amministrazioni nazionali e regionali, che richiedono informazioni, dati statistici e analisi per definire le strategie, programmare gli interventi e valutare le politiche. L'Università della Tuscia ha organizzato a Viterbo l'11 giugno un convegno nazionale per approfondire lo stato del settore alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo Piano di Sviluppo Rurale e gli aspetti legati alla bioeconomia.

L'insieme delle relazioni ha sintetizzato la situazione del settore. Il patrimonio forestale nazionale rappresenta una tra le risorse meno valorizzate del nostro Paese, da sempre. Esso copre il 33% della superficie nazionale, fornisce beni e servizi pubblici indispensabili e sempre più richiesti dalla società, e costituisce la base produttiva dell'industria di trasformazione del settore che è tra le più forti al mondo, ma che importa dall’estero più del 75% della materia prima che lavora.

Lo stato poco efficiente della forestazione nazionale ha molte motivazioni principalmente riconducibili sia a una certa rigidità della struttura imprenditoriale del settore sia alla complessa e frammentata normativa che disciplina la materia forestale, strettamente legata alle normative vincolistiche di tutela dei beni ambientali, culturali e del paesaggio. Oltre l’86,6% della superficie forestale nazionale è sottoposta a forme di regolamentazione vincolistica. Ma incide anche l'elevata frammentazione della proprietà forestale, con una quota rilevante di aziende agroforestali di ridotte dimensioni aventi difficoltà di accesso all’innovazione e carenti di integrazione tra attività forestali e industria del legno. Queste condizioni hanno finora limitato, e continuano a limitare, le attività selvicolturali di gestione e utilizzazione delle foreste italiane, sia come bene produttivo sia come bene pubblico multifunzionale. Negli ultimi anni il sistema forestale nazionale ha dovuto affrontare rapidi cambiamenti strutturali ed economici dovuti sia alla molteplicità di beni e interessi da tutelare sia all’ampliamento del numero e della natura dei portatori d'interesse, cosa che ha originato funzioni di domanda con determinanti molto diverse. Alla luce del ritrovato interesse politico e programmatico sulle aree interne e montane del nostro Paese, certificato dai documenti europei e nazionali ultimi, appare dunque necessario e urgente trovare un compromesso che consenta di risolvere gli ostacoli ora esistenti e di liberare il potenziale economico, sociale e ambientale ancora inespresso dei nostri boschi. Si evidenzia che un ruolo sempre più importante è assunto dalla politica comunitaria per lo sviluppo rurale, una politica in cui la materia forestale è confluita e alle cui regole, obiettivi e strategie si è progressivamente adattata. La presenza importante dello sviluppo rurale, però, ha fatto sì che le Regioni abbiano progressivamente destinato la maggior parte delle proprie risorse alle misure forestali cofinanziabili, abbandonando di fatto tutte le altre azioni per le foreste che non trovavano risorse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale.

Le foreste nella politica di sviluppo rurale 2014-2020

L'intervento di Raul Romano dell'Inea si è concentrato sul tema del nuovo PSR e le potenzialità a favore della forestazione. Le esperienze fatte nei precedenti cicli di sviluppo rurale hanno sì innescato processi innovativi nella gestione dei boschi ma in molti casi sono state esperienze troppo isolate e sparse, non costituendo una realtà solida, organica e soprattutto diffusa in modo omogeneo sul territorio nazionale. La nuova riforma del secondo pilastro della Pac conferma l’incremento di attenzione dedicata alle foreste europee e ai settori produttivi a esse collegati nel corso degli ultimi anni. Essa rileva il ruolo strategico che la gestione forestale sostenibile può ricoprire sia nel perseguimento degli obiettivi comunitari di tutela ambientale e di sviluppo socioeconomico dei territori rurali, sia nel raggiungimento degli impegni internazionali di lotta al cambiamento climatico, sia la preziosità dei diversi beni ritraibili da una gestione boschiva efficiente. Gli interventi e le misure d'interesse forestale previste dal secondo pilastro sono organicamente inserite nella struttura programmatica della Pac 2014-2020, differenziandosi dalle passate programmazioni. In linea con le sfide proposte dalla Strategia Europa 2020 e in accordo con l’approccio integrato e multi-tematico proposto dalla nuova programmazione, la gestione forestale assume per il periodo 2014-2020 una posizione trasversale rispetto alle sei Priorità dello sviluppo rurale.

Questo permette di utilizzare la funzione “climatica” delle foreste, ma una particolare attenzione è data anche alla fornitura di beni e servizi pubblici collegata alle attività di gestione dei boschi: tutela paesaggistica, conservazione della biodiversità, regolazione del ciclo dell’acqua, valenza turistico-didattico-ricreativa, potenziale di diversificazione dell’economia locale impiegando piccoli frutti, tartufi, funghi, sughero, ecc. A ciò la riforma del secondo pilastro della Pac affianca anche la riscoperta del potenziale di sviluppo socioeconomico connesso alla risorsa forestale, ai settori e alle filiere produttive a essa collegate, facendo convivere esigenze ambientali e interessi produttivi. Il regolamento (Ue) 1305/2013 presenta novità che sembrano offrire possibilità migliorative per la capacità di spesa delle misure di interesse forestale attivabili con i Psr nel nuovo periodo. In particolare l’estensione dell'insieme di possibili beneficiari che è allargata a tutte le forme associative che caratterizzano il mondo forestale, cogliendo la necessità di favorire l’associazionismo e l’integrazione in un settore generalmente troppo frammentato. Nella stessa direzione può essere letta la possibilità di includere e prevedere sottoprogrammi tematici all’interno dei Psr, con lo scopo di affrontare in modo mirato le necessità di aree geografiche e settori produttivi particolarmente sensibili. In questo quadro è prevista la possibilità di elaborare, per esempio, sottoprogrammi tematici per le aree montane, cosa che ha la potenzialità di accrescere le possibilità operative e di coordinamento dei diversi interventi che possono interessare il settore forestale in questi territori, amplificando anche le ricadute in termini di sviluppo per le aree rurali più marginali.

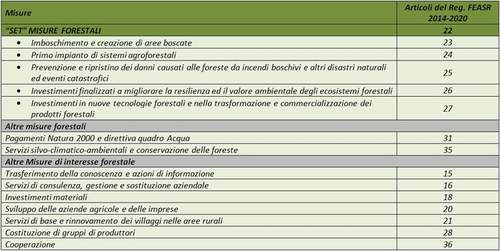

Il set di misure forestali comprende molte delle azioni già previste nelle precedenti programmazioni che con la nuova sono declinate in cinque differenti interventi d'investimento e gestione forestale (artt. 23 e 27). Tra queste misure si ritrovano, riunite in un’unica misura (art. 23), le azioni d'imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli (ex misure 221 e 223) con copertura dei costi di impianto e un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mantenimento, inclusi lavori pre e post-intervento, per un periodo massimo di dodici anni. All’articolo 25 c'è la misura di “prevenzione e ripristino dei danni causati alle foreste dagli incendi boschivi e dalle calamità naturali”, con la novità di includere tra le calamità, gli attacchi parassitari, le patologie e gli eventi catastrofici correlati al cambiamento climatico. Con tale struttura la misura sembra aprire anche interessanti possibilità per la prevenzione di disastri correlati al dissesto idrogeologico. Gli “investimenti in nuove tecnologie forestali e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali” sono sostenuti con l'art. 27 e ha lo scopo di migliorare la performance economica e ambientale delle foreste e dei prodotti forestali. Questa misura apre la possibilità di compiere investimenti per l’uso e la produzione di materiale legnoso da destinare a scopi energetici, stabilendo che il sostegno è limitato a tutte le operazioni che precedono la trasformazione industriale.

Mancano misure dedicate alla costituzione di associazioni forestali, anche se la misura per il sostegno alla costituzione di gruppi di produttori (art. 28) può essere estesa al settore forestale e interessanti opportunità sono offerte dalla misura di cooperazione (art. 36). S'intravvede la possibilità di coordinare la produzione, di commercializzare in maniera congiunta i prodotti, di costituire regole comuni sulle informazioni di produzione, di condividere percorsi d'innovazione, ma sembra porre dei limiti alla possibilità di gestire in maniera congiunta e aggregata le superfici forestali, cosa che avrebbe grande significato strategico in Italia, che ha un’alta frammentazione delle proprietà forestali.

Un'importante innovazione nel programma riguarda il riconoscimento chiaro ed esplicito dei servizi e benefici pubblici delle misure, che è indice di una svolta delle misure silvo-climatico-ambientali verso l'obiettivo di remunerare i servizi pubblici e ambientali svolti dagli agricoltori e dai selvicoltori piuttosto che limitarsi a compensare i mancati redditi e i costi aggiuntivi. Le criticità rilevabili invece appaiono l’assenza di una misura dedicata squisitamente all’associazionismo forestale e la carenza negli aspetti relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione di biomasse di origine forestale, tema che andrebbe sviscerato maggiormente soprattutto se si vuole affrontare la sfida del cambiamento climatico.

Potrebbero interessarti

Bio e Natura

Flower power: i fiori di melo da scarto a risorsa per l’industria

Uno studio del gruppo di ricerca di microbiologia degli alimenti Micro4Food della Libera Università di Bolzano ha dimostrato che la fermentazione dei fiori di melo permette di produrre estratti potenzialmente interessanti per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica

01 febbraio 2026 | 11:00

Bio e Natura

Lo sviluppo delle filiere agroforestali e delle energie rinnovabili nei territori montani

La programmazione comunitaria 2028-3034: il legno, la gestione, la pianificazione, la certificazione forestale, l’uso del legno per nuove energie, per impianti intelligenti domestici, comunali, per edifici pubblici e privati nel futuro

30 gennaio 2026 | 11:00 | Marcello Ortenzi

Bio e Natura

I microbi nascosti che decidono il sapore del lievito madre

Farine diverse, come il grano integrale o la farina di pane, incoraggiano diverse comunità batteriche, che possono influenzare sottilmente il sapore, la consistenza e la fermentazione

29 gennaio 2026 | 14:00

Bio e Natura

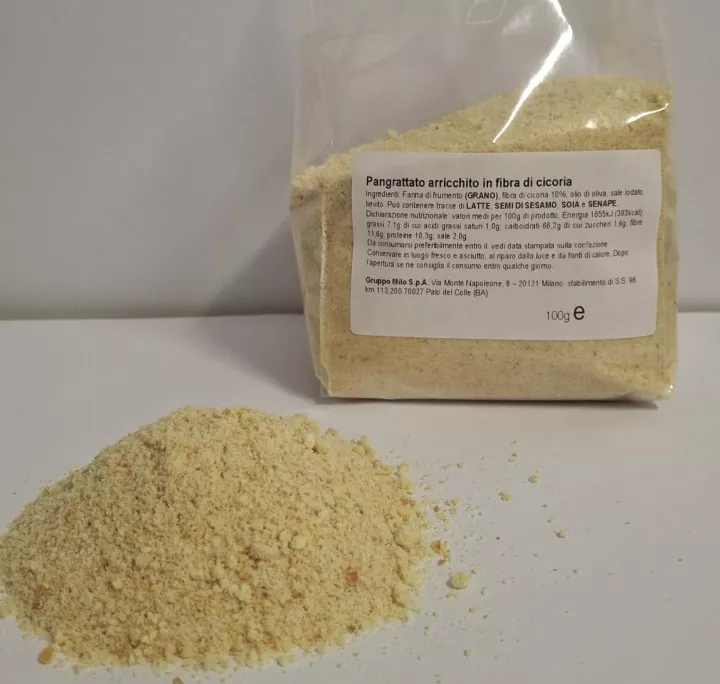

Dal pane agli alimenti funzionali: come nasce il pangrattato “fortificato” che piace ai consumatori

L’utilizzo di ingredienti derivati da sottoprodotti alimentari valorizza la sostenibilità, mentre i claim nutrizionali aumentano l’appeal verso consumatori attenti a salute e benessere, aprendo la strada a un prodotto innovativo e competitivo sul mercato

23 gennaio 2026 | 12:00 | Francesco Garofalo

Bio e Natura

Monk Fruit, dolcificante senza zuccheri con tanti antiossidanti

La dolcezza del Monk Fruit, originario della Cina, non deriva da glucosio o fruttosio, ma da composti naturali chiamati mogrosidi, che non vengono metabolizzati come gli zuccheri tradizionali. Ha attirato l'attenzione scientifica moderna per gli alti livelli di antiossidanti

22 gennaio 2026 | 16:00

Bio e Natura

Cipolle fermentate per dare il sapore di carne alle proteine vegetali

Replicare i sapori e gli aromi della carne si è rivelata impegnativa, con le aziende che spesso si affidano a additivi sintetici. Un recente studio svela una potenziale soluzione: cipolle, erba cipollina e porri

21 gennaio 2026 | 12:00