Un unico pesce divide il piatto. E di fronte il vino

Una fame antica, così torbida che non assomiglia a un bisogno ma a uno stato perpetuo di tensione fino a trasfigurarsi in una specie di preghiera, di elaborato dialogo interiore. Una prosa di Nicola Dal Falco

Una fame lariana

Il vento si é messo a bussare alla finestra, dei colpetti contro il vetro come un martellare di nocche mentre un soffio continuo avvolge e scuote le cime degli alberi.

Nella cucina tiepida e spoglia, il fuoco brilla raccolto; la luce al neon ha disperso le ombre sul muro, ricacciandole nella cappa. Ogni tanto, la fiamma si allarga e riparte allegra, stirandosi su per il camino, risucchiata dalla corrente d'aria.

La credenza a muro, un paio di tavoli e qualche sedia formano tutto l'arredamento. Niente stampe né foto alle pareti.

L'impressione di isolamento è totale, qualsiasi parola, ammesso che esca dalla bocca delle cinque persone presenti, farebbe il rumore di una porta sfondata. Abbiamo ordinato la polenta e delle costine di maiale, nere come sassi. Lentamente, scambiandoci occhiate, scegliamo con le dita i bocconi.

È l'ultimo giorno di apertura, prima che l'autunno cambi nome all'anagrafe delle stagioni.

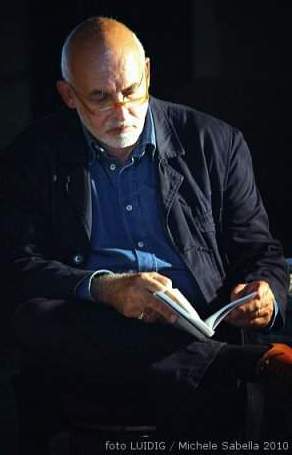

Il padrone se ne sta tutto solo, seduto ad un angolo dell'altro tavolo: ha accostato appena la sedia, divaricato le gambe e raddrizzato la schiena.

Sul viso immobile, il fuoco ravviva in un incendio di sterpaglie le fiammelle dei capillari.

La nostra sembra la cena d'addio di un ambasciatore mentre l'altra metà della stanza entra tutta in un quadro del Pitocchetto dove la scena ha per tema la fame.

Una fame antica, così torbida che non assomiglia a un bisogno ma a uno stato perpetuo di tensione fino a trasfigurarsi in una specie di preghiera, di elaborato dialogo interiore.

Un unico pesce divide il suo piatto, accanto c'é una fetta di pane alta una spanna e di fronte il vino. Con la massima attenzione, prima lo sguardo poi il naso e la bocca sprofondano nel cerchio del bicchiere, colmo di un liquido scuro, ancora mosto quasi vino che, messo a tacere in fondo al crotto, ha arrotondato il gusto mantenendo intatta la forza della terra.

Per questo tipo di comunione, il calice è un pozzo senza fondo e la sete che scatena assomiglia a quella del dromedario, il quale solo riempiendosi la gobba riacquista il suo profilo abituale.

Anche lui deve avere una sacca ben mimetizzata, perchè trangugia vino in cerca di un misterioso equilibrio.

Pensandoci su è lo stesso assestamento che permette alle navi, zavorrate a dovere, di affrontare il mare. Mare o lago non ha importanza, soprattutto quando la tempesta é in fondo al cuore.

***

Uno si aspetta che dopo tutto quel vino, l'uomo dia qualche segno di socievolezza, un cedimento anche piccolo nella maschera d'argilla. Nient'affatto, mentre cresce l'imbarazzo in vista del momento in cui gli avremmo chiesto il conto, le labbra rimangono socchiuse come il bordo tagliato di una latta.

In effetti, si è alzato due volte e per percorrere la distanza tra il tavolo e la credenza ha accennato a zufolare un motivetto indefinibile. Non si può dire che fischi ma l'intenzione è quella anche se ridotta a un tic.

Alla tavola degli avventori la conversazione langue in mezzo agli ossi delle costine; un piatto troppo spesso e famelico per muovere le labbra a pure divagazioni.

E poi, pesa anche questa atmosfera che si ispessisce e svuota con la stessa velocità del bicchiere dell'oste. Quando sembra che possa maturare qualcosa: un gesto, una frase, un ammiccamento, il vento che fuori continua il suo rondò e la malinconia delle pareti tirate a calce ingarbugliano il filo.

Come in una marcia notturna, seguiamo il ritmo delle mascelle, al passo con gli altri. Ci fermiamo, ripartiamo e arriviamo all'unisono, sazi senza essercene veramente resi conto. Quando ci alziamo da tavola, l'altra cena, tutta di magro, dura ancora.

Del pesce avanza ancora un terzo mentre la crosta del pane è quasi intatta. I pezzi di agone secco e le pallottole di mollica sono servite ad interrompere la bevuta, dividendosi la pausa con la necessità di riprendere fiato.

Angela si avvicina all'uomo, fermo davanti al suo piatto e volendo apparire semplice, gli chiede: «Bene, buono anche il formaggio, un latteria stagionato a dovere... Noi andiamo, ci dice quant'é»? La domanda ha colto l'interessato a metà della parabola ascendente che dal tavolo di rovere punta alla fessura sopra il mento.

Non c'é risposta immediata ma il sereno spettacolo del vino che fluisce in gola, passando su quel ponticello di vetro. Tutti e quattro siamo disposti ad aspettare che la voce esca, materializzandosi in un numero a cinque cifre.

Passa qualche secondo ancora, poi, l'uomo si gira verso la donna – gli occhi a palla come un pesce morto di pressione e le guance viola – profferendo in un sibilo una serie di suoni: «Uar, uar, arrrr....». Nuovo silenzio. «Uar». Più deciso.

A questo punto la malinconia dei muri è scesa sul viso gonfio dove ogni muscolo ha smesso di sostenere alcunché. Sopraggiunge liberatorio e chiarificante un rutto, docile, prolungato, eseguito con la pancia in fuori e il collo incassato.

Angela, amichevole, insiste: «Si, quanto le dobbiamo»? E lui, passato dal rosso maculato al grigio: «Oé, oé, oé, Ooooh ....é». Interviene Giovanni, facendo tre passi avanti: «Vanno bene ottantamila, siamo in quattro......»? La cucina si riempie di rumori di palude.

Un'alba gracidante, seguita da un mattino tra gazze, germani reali e falchetti. Angela sorride, sembra una madonna messa davanti alle pene del Purgatorio, l'altra coppia fissa un punto del soffitto e Giovanni, allarmato, si fruga in tasca, aggiungendo altre ventimila.

Non c'é nient'altro da fare che lasciare i soldi sul tavolo e andar via, ripetendo a turno un «buonanotte» che suona finto anche perché l'oste, aggrappato con le mani alla sedia, sta lottando contro un singhiozzo veloce.