L'arca olearia

Non distruggiamo gli olivi secolari. Si rischia di calpestare il valore etico e ambientale

Negli ultimi anni le dissertazioni sulla qualità si sono limitate al miglioramento dell’olio, ignorando di fatto l’importanza di una qualità ecologica. Emerge così un movimento che punta a tutelare un patrimonio che non può sparire. La Puglia d’altra parte è considerata area vulnerabile, sensibile al fenomeno della desertificazione. Per questo motivo il ruolo degli ulivi diventerà sempre più centrale

10 novembre 2012 | Mimmo Ciccarese

La democratica coscienza di tutelare un patrimonio

“C'è ancora quel quieto abitare dell'uomo fra la terra e il cielo? Domina ancora sulla terra lo spirito meditativo? C'è ancora una patria in cui radicarsi, nel cui suolo l'uomo stia stabilmente, abbia cioè la sua dimora?”. (Martin Heidegger)

Capita a volte che sei chiamato a valutare il danno economico su una pianta d’olivo, quando essa, per diversi motivi, subisce, ad esempio, l’attacco di un avversità meteorica o parassitaria. Il valore che si riesce a dare con le consuete formule di giudizio, possono rendere certamente il risultato dell’evento accaduto, ma questo non può essere sufficiente.

Ritengo che nella stima di una pianta d’ulivo danneggiata, si debba esaminare anche il suo valore etico o ambientale e tali misure non sono ancora ben assimilate tra i parametri consueti degli agrimensori. Il valore sociale di una pianta richiede una sana riflessione in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici perché la Puglia è considerata area vulnerabile, terra sensibile al fenomeno della desertificazione; per questo motivo il ruolo degli ulivi in questa regione diventerà sempre più importante.

La riduzione di una superficie arborea è considerata dannosa quando provoca una perdita di un patrimonio ed è proprio su tale argomento che si dovrebbe dialogare. Negli ultimi anni, le dissertazioni sulla qualità si sono limitate al miglioramento dell’olio d’oliva o sugli inusitati metodi per avvinghiare meglio economia e politica alla produzione ignorando spesso la vera qualità ecologica.

Quando parlo di olivi secolari oso chiamarli patriarchi perché il rispetto che ho verso di essi coincide con il puro significato etnologico di famiglia; una parentela molteplice di alberi, quindi, con diverse età, nomi e forme da descrivere.

Olivi giovani o adulti, dal nome arabo, greco o pugliese, dal portamento eretto o contorto, di forma sferica o conica, disposti su confini, a sesti equidistanti o irregolari; singolari e dissimili, insomma, ben classificabili come alleli di differenti caratteri da cui chiunque può dedurne un volto dal suo aspetto, immaginare una danza o accostare una poesia.

Tessere da unire al suo patrimonio in un insieme di beni dal rilevante apparato storico, estetico, d’interesse pubblico o privato in grado di esserne il benessere di un luogo, del suo popolo.

La sapienza degli anziani salentini, custodi di piante senza tempo, ricevute in eredità, il cui olio ribadisce sacralità, condivisione e rispetto è riconosciuta in tutto il mondo e accredita il concetto di ricchezza culturale.

Gli ulivi sono delle rappresentazioni, un fascino conservato nel tempo, quando si trovano presso dolmen e menhir o piantonati come pacifici eserciti tra torri o masserie. Come non farsi sedurre da questi monumenti?

Allora perché non offrire all’umanità un rinforzo morale, un nuovo percorso; quello che sarebbe un atto democratico “profondo” motivato da una seria tutela degli olivi. Sostenere questo pensiero con un valido impegno comune è diventato ormai più che doveroso.

L’olivo, con la sua lenta crescita, avvalora i suoi custodi comunicando verità e coscienza e qualsiasi espianto, di qualunque natura esso fosse, crea vuoto, dolore e smarrimento.

Oggi c’è il desiderio di riproporsi al loro cospetto per condividere e godere del loro presente; quel desiderio serafico di dedicarsi, sostenere la continuità rurale, la sua piccola e silenziosa civiltà olivicola. Il lento cammino tra gli oliveti secolari sono pienezza, respiro o linfa per i nostri spazi culturali che diventano esperienza e dedizione. La certosina raccolta delle olive, i canti e le preoccupate parole di ogni giorno possono riaccendersi, in qualsiasi istante, come un umile riscatto della Terra.

Il Sud si rialza con un “nuovo richiamo, irresistibile, lontano che invita alla preghiera del tramonto”, come canterebbe Franco Battiato. Questo è un richiamo, da mille e una voce, che sembra venir fuori dai loro vetusti tronchi, risonanze di un antico lavoro, di magiche leggende inviolabili.

Ci si accorge allora, che esiste ancora un riparo su cui radicarsi, un villaggio degli ulivi, luogo di resilienza in grado di offrire un nido di civile convivenza, dove si può sopravvivere all’ansia dell’abbattimento. Gli ulivi subiscono la scure degli interessi, quel sottobosco virtuale dell’insano costume, di non gradire la divisione di una sola cellula: la “biofobia”abbarbicata all’individualismo, senza precedenti, incapace di pronunciarsi sul diritto alla fotosintesi; il silenzio degli innocenti, la “pace” che non è pace.

L'ulivo è considerato simbolo d’armonia, di riconciliazione tra terra e cielo per l’episodio del diluvio universale: "Noè capì che il castigo divino del diluvio era terminato quando la colomba con un ramoscello d’ulivo nel becco tornò sull'arca". L'ulivo sarà simbolicamente perfetto solo quando avrà tutela come patrimonio dell'umanità; forse sarà quello il momento in cui questo messaggio avrà valore!

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

Impatto dello stress termico sulla qualità dell'olio d'oliva su olivo irrigato

Ecco come lo stress da calore influenza i parametri chiave della qualità dell'olio d'oliva, anche quando l'olivo viene irrigato. Aumenta in contenuto di olio nelle olive ma cambia il profilo in acidi grassi. Forte variabilità nei fenoli

02 febbraio 2026 | 14:00

L'arca olearia

Ottimizzare l'uso del fertilizzante sotto stress o deficit idrico per migliorare la produttività dell'olivo

L'interazione tra la nutrizione minerale vegetale e la disponibilità di acqua è uno dei fattori determinanti più critici della produttività delle colture in condizioni climatiche variabili. Ragionevoli riduzioni dell'offerta di azoto-fosforo-potassio nell'ambito dell'irrigazione deficitaria possono sostenere elevati livelli di produzione

30 gennaio 2026 | 16:00

L'arca olearia

Analisi della fioritura e sterilità genetica di dieci varietà di olivo italiane in superintensivo

Negli oliveti multivarietali, l'intercompatibilità tra le cultivar è vitale per massimizzare la produttività. Occorre che i fenogrammi fiorali delle varie cultivar di olivo si sovrappongono di almeno il 70%. Ecco un'analisi su Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Cima di Bitonto, Coratina, Don Carlo, Favolosa, I-77, Urano e Frantoio

30 gennaio 2026 | 15:00

L'arca olearia

Tecnologia elettrostatica per l'applicazione di fitofarmaci in oliveto: ecco perchè conviene

L'attivazione del sistema elettrostatico aumenta significativamente la deposizione in aree non esposte, migliorando la penetrazione nella chioma dell'olivo. Il volume di applicazione è stato ridotto senza compromettere l'efficienza

30 gennaio 2026 | 14:00

L'arca olearia

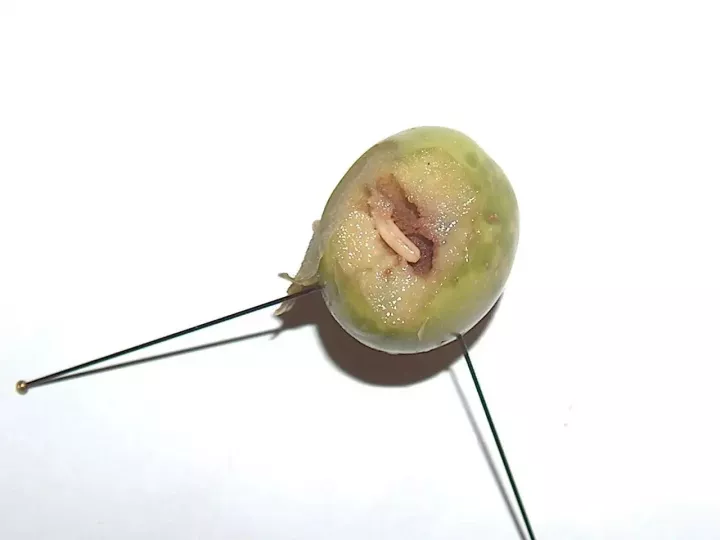

L'uso dell'augmentorium contro la mosca dell'olivo e gli altri parassiti

L'uso di augmentorium può estendersi al controllo di più parassiti dell'olivo. Si basa su nemici naturali che sono naturalmente presenti nel campo e, come tali, sono coerenti con i principi del controllo biologico

30 gennaio 2026 | 13:00

L'arca olearia

L'effetto di micorrize native e commerciali sulla crescita e la fisiologia dell'olivo

Le micorrize commerciali, spesso composte da un unico fungo, sono capaci di instaurare relazioni simbiotiche ma spesso con intensità e risultati inferiori rispetto a quelle native. Ecco l'effetto su crescita e prestazioni fotosintetiche

30 gennaio 2026 | 10:00

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Accedi o RegistratiEmilio Conti

10 novembre 2012 ore 12:35Bene la poesia, la contemplazione di un'opera d'arte naturale, la tutela dei luoghi simbolo e la creazione del villaggetto cui ispirarsi, diverso è trarre profitto da un museo non riconosciuto tale e follemente passivo. Oggi l'olivicoltura è in questo stato anche per queste posizioni radicali che non portano a nulla. Vorrei chiedere al Sig. Mimmo se vive di olivicoltura secolare, se, oggi , è possibile ciò. Non sono per la cementificazione degli oliveti ma per il loro rinnovo con un numero di esemplari significativi per ricordare il passato , poi la migliore tecnologia per ottenere oli a basso costo. Solo così i giovani possono avvicinarsi alla terra. Promettere fumo non serve più. Dal lato ambientale, un oliveto da reddito consuma più Co2 di un museo abbandonato.

EMILIO FRANCIOSO

10 novembre 2012 ore 16:21Considero questo intervento di Mimmo Ciccarese una perfetta lettura tanto emotiva quanto razionale del "consapevole" e del "necessario" per il territorio olivetato di Puglia. Territorio dei pugliesi, d'Italia e, spero presto, patrimonio dell'Umanità. Questo modello di riflessione è quello che vorrei attendermi sempre, come consumatore a caccia di qualità, dagli addetti ai lavori: saper leggere con il peso della saggezza tutta la trasversalità che esiste in un ecosistema così vissuto e vivibile compreso il suo "diritto di resilienza". Per dire che nessun progresso può essere tale senza considerare innanzitutto il potere espresso ed inespresso dell'esistente. Perché se non ripartiamo dalla capacità di identificarci nel Territorio in cui cresciamo, sentendo di appartenergli e di attribuirgli il giusto valore, non si va da nessuna parte. Così come nessun olio è se stesso senza la storia del popolo che rappresenta e che ne ha cura, sia, innanzitutto, attraverso l'attenzione agricola e il rispetto verso gli alberi delle olive, sia attraverso la fitta rete di attività collegate che producono sani interessi e che creano visibilità e fatturato per tutti. Credendoci anche quando si fa più fatica.

Tra l'altro il nostro Paese, espressione di diversità concentrate, non so di cos'altro possa vivere se non di attenzioni verso le peculiarità dell'identità e dell'appartenenza. Questa è la nostra sintesi da reinterpretare con creatività e dinamica commerciale. E il passato per noi è un trampolino invidiato.

La Puglia sta esprimendo progetti ed esempi capaci di scardinare la volontà impopolare di qualche piccolo amministratore cieco, sempre figlio di Puglia ma anche un po' figlio di... Per ingordigia personale o incapacità di leggere le proiezioni del presente.

Vivo l'intervento di Mimmo come un nuovo appello al Manifesto per il Risorgimento dell'olio (e dell'ulivo) italiano, se infatti sostituite Puglia con Italia non credo che cambi nulla.

Grazie Mimmo, anche per la tua poeticità (poesia & etica).