Bio e Natura

Il ruolo del carbonio organico del suolo nel sequestrare CO2

I dati di recenti indagini hanno evidenziato come i terreni coltivati presentano concentrazioni di carbonio organico molto basse rispetto a praterie e vegetazione naturale, stimando che circa il 75% di tutte le terre coltivate dell'UE abbiano concentrazioni in carbonio organico inferiore al 2%

14 giugno 2022 | C. S.

“Le nuove sfide dell’agricoltura: lo stoccaggio del carbonio nei suoli”. Il convegno è stato organizzato in collaborazione tra l’Accademia Nazionale di Agricoltura e l’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna. Moderato dal Dott. Valtiero Mazzotti, Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca Regione Emilia-Romagna e dal Dott. Carlo Cacciamani, Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Meteorologia e la Climatologia “ItaliaMeteo” ha visto la presenza di numerosi studiosi e addetti ai lavori del settore tra cui il Prof. Riccardo Valentini, già nel panel vincitore del “Premio Nobel per la Pace” nel 2007 per gli studi sui cambiamenti climatici, Giuseppe Piacentini, Responsabile del Nucleo di Polizia Forestale del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, il Dott. Giuseppe Corti, della Direzione del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria del MIPAAF. Le conclusioni sono state tenute dal Prof. Giorgio Cantelli Forti, Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. Di seguito quanto emerso durante l’incontro.

“Le nuove sfide dell’agricoltura: lo stoccaggio del carbonio nei suoli”. Il convegno è stato organizzato in collaborazione tra l’Accademia Nazionale di Agricoltura e l’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna. Moderato dal Dott. Valtiero Mazzotti, Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca Regione Emilia-Romagna e dal Dott. Carlo Cacciamani, Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Meteorologia e la Climatologia “ItaliaMeteo” ha visto la presenza di numerosi studiosi e addetti ai lavori del settore tra cui il Prof. Riccardo Valentini, già nel panel vincitore del “Premio Nobel per la Pace” nel 2007 per gli studi sui cambiamenti climatici, Giuseppe Piacentini, Responsabile del Nucleo di Polizia Forestale del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, il Dott. Giuseppe Corti, della Direzione del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria del MIPAAF. Le conclusioni sono state tenute dal Prof. Giorgio Cantelli Forti, Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. Di seguito quanto emerso durante l’incontro.

La giornata è stato un importante momento di riflessione per fare il punto della attuale situazione legata alla salute dei terreni agricoli in Italia, del ruolo sempre più importante che hanno nel contenimento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera e di quanto si sta facendo per mantenere il carbonio organico presente. Il carbonio organico, infatti, è una componente della materia organica del suolo costituita essenzialmente da residui vegetali e animali; questi vengono interessati da processi di decomposizione, fermentazione e trasformazione operati dagli organismi viventi presenti nel suolo. Immagazzinato in un determinato volume di suolo oltre a rappresentare un importante indice di qualità, ne esprime anche la capacità di sequestrare CO2 dall’atmosfera.

Reintegrare la fertilità del suolo e i suoi microrganismi organici

I relatori presenti hanno sottolineato il fatto che dagli anni Sessanta del Novecento, sia in Europa che in Italia, è iniziato un lento declino della qualità del suolo agricolo data dall’introduzione della modalità di “fertilizzazione artificiale del suolo” mediante concimazione chimica, che ha limitato progressivamente quella organica, portando a un degrado della stabilità di struttura del suolo evidenziato oggi da un calo consistente del contenuto in carbonio organico e dalla facile dispersione dei principali elementi nutritivi per le piante. La Comunità Europea nello stilare la strategia Farm to Fork per un sistema agroalimentare equo, salutare e rispettoso dell’ambiente, sollecita una consistente riduzione di pesticidi (50%), fertilizzati chimici (20%) e sostanze antimicrobiche (50%) entro il 2030 e, nel contempo, il contenimento almeno del 50% delle perdite dei nutrienti, ed in particolare di carbonio organico. Reintegrare la fertilità del suolo significa prioritariamente ricostituirne la struttura attraverso l’applicazione di buone pratiche agricole e l’apporto sistematico e razionale di materiali organici disponibili per l’attività dei microrganismi.

Ad oggi alcuni strumenti utilizzati non risultano idonei ma anzi dannosi

I presenti hanno inoltre sottolineato il fatto che il suolo, essendo una materia viva e naturale, necessita di materiale organico idoneo e tempi lunghi di sedimentazione delle sostanze. In certi casi molti si utilizzano strumenti che inutili o nocivi e già in previsione dell’applicazione della nuova PAC si stanno attivando una serie di effetti speculativi con l’immissione al suolo di materiali che per il fatto di contenere carbonio vengono camuffati come ammendanti e fertilizzanti. E’ il caso del “biochar”, alla lettera “carbone biologico” (il cui utilizzo come ammendate in agricoltura è stato regolato con modifica dell’allegato 2 del D.lgs 75/2010) ma essendo un materiale ottenuto per pirolisi di biomassa, rappresenta uno strumento poco fruibile dai microrganismi con il rischio di venire progressivamente accumulato nel suolo come inerte, modificandone le caratteristiche fisiche. Frequenti anche le criticità dovute all’utilizzo come fertilizzanti in agricoltura di fanghi di depurazione, causa la possibile presenza di composti organici nocivi quali inquinanti Organici Persistenti (POPs), interferenti Endocrini, sostanze farmaceutiche, droghe d'abuso, metalli pesanti. L’attenzione va invece posta sugli ammendamenti organici come letame, compost e liquami animali, per la loro ricchezza in materia organica, la cui frazione stabile contribuisce a costituire l’humus, che a sua volta migliora le caratteristiche del suolo.

Come migliorare la salute dei terreni agricoli e il naturale sequestro di carbonio

In conclusione, nella già citata strategia comunitaria, gli allevamenti zootecnici ed in particolare la gestione dei letami e liquami, vengono considerati responsabili di almeno il 20% dell’emissione di gas climalteranti, a cui si aggiunga che l’Italia è tra i Paesi della comunità in infrazione nell’applicazione della Direttiva Nitrati. Si tratta quindi di investire in tecnologie non inquinanti in grado di simulare l’antico sistema delle concimaie, quali l’utilizzo di impianti di digestione anaerobica in grado di trattare liquami zootecnici, residui organici agroindustriali e frazioni organiche da raccolta differenziata di rifiuti urbani. L’opportunità di tale tecnologia non sta solo nel recupero di energia rinnovabile come il biogas, ma anche nel controllare le emissioni maleodoranti e stabilizzare le biomasse prima del loro utilizzo agronomico, rispondendo agli indirizzi di riduzione dell’inquinamento atmosferico da gas serra, di cui il metano è uno dei principali responsabili. Il regolamento CE n. 1774/2002 individua nella digestione anaerobica uno dei processi biologici che consentono il riciclo dei sottoprodotti di origine animale con la produzione di digestato da apportare al suolo come fertilizzate o ammendante.

Potrebbero interessarti

Bio e Natura

Flower power: i fiori di melo da scarto a risorsa per l’industria

Uno studio del gruppo di ricerca di microbiologia degli alimenti Micro4Food della Libera Università di Bolzano ha dimostrato che la fermentazione dei fiori di melo permette di produrre estratti potenzialmente interessanti per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica

01 febbraio 2026 | 11:00

Bio e Natura

Lo sviluppo delle filiere agroforestali e delle energie rinnovabili nei territori montani

La programmazione comunitaria 2028-3034: il legno, la gestione, la pianificazione, la certificazione forestale, l’uso del legno per nuove energie, per impianti intelligenti domestici, comunali, per edifici pubblici e privati nel futuro

30 gennaio 2026 | 11:00 | Marcello Ortenzi

Bio e Natura

I microbi nascosti che decidono il sapore del lievito madre

Farine diverse, come il grano integrale o la farina di pane, incoraggiano diverse comunità batteriche, che possono influenzare sottilmente il sapore, la consistenza e la fermentazione

29 gennaio 2026 | 14:00

Bio e Natura

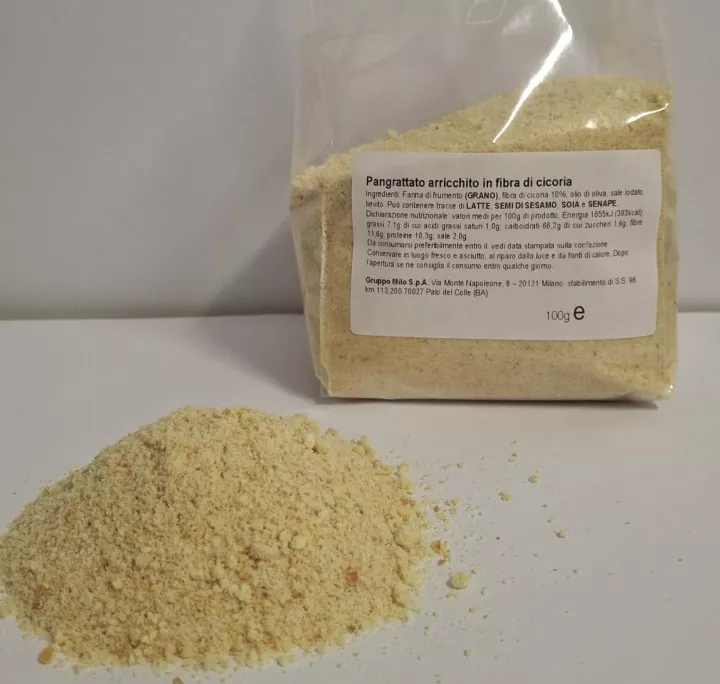

Dal pane agli alimenti funzionali: come nasce il pangrattato “fortificato” che piace ai consumatori

L’utilizzo di ingredienti derivati da sottoprodotti alimentari valorizza la sostenibilità, mentre i claim nutrizionali aumentano l’appeal verso consumatori attenti a salute e benessere, aprendo la strada a un prodotto innovativo e competitivo sul mercato

23 gennaio 2026 | 12:00 | Francesco Garofalo

Bio e Natura

Monk Fruit, dolcificante senza zuccheri con tanti antiossidanti

La dolcezza del Monk Fruit, originario della Cina, non deriva da glucosio o fruttosio, ma da composti naturali chiamati mogrosidi, che non vengono metabolizzati come gli zuccheri tradizionali. Ha attirato l'attenzione scientifica moderna per gli alti livelli di antiossidanti

22 gennaio 2026 | 16:00

Bio e Natura

Cipolle fermentate per dare il sapore di carne alle proteine vegetali

Replicare i sapori e gli aromi della carne si è rivelata impegnativa, con le aziende che spesso si affidano a additivi sintetici. Un recente studio svela una potenziale soluzione: cipolle, erba cipollina e porri

21 gennaio 2026 | 12:00