Bio e Natura

Le nanoparticelle potrebbero essere una cura per il cancro del legno

Come preservare il patrimonio attraverso l’impiego di nanotecnologie avanzate. Una risposta viene dalla ricerca condotta dall’Istituto officina dei materiali del Cnr e dall’Università degli Studi dell’Aquila

16 novembre 2020 | C. S.

Nanoparticelle di idrossido di magnesio e di calcio per la conservazione dei beni culturali e in particolare per il restauro dei relitti di barche d’epoca. Questo l’oggetto dello studio pubblicato su Nanomaterials e condotto dall’Istituto officina materiali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iom), in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila. Lo studio è stato condotto su campioni provenienti dal relitto di una barca antica galloromana, la Lyon Saint George 4, ritrovata nei pressi di Lione. I campioni per l’analisi sono stati forniti da ARC Nucleart, un istituto della commissione di energia atomica francese che si occupa specificatamente della prevenzione del legno.

“Queste particelle sono impiegate nel processo di deacidificazione, con il quale si cura una delle principali malattie del legno d’epoca proveniente da relitti marini e fluviali. L’acidificazione del legno, chiamata anche cancro del legno è un processo che ha origine nelle componenti metalliche di una struttura in legno, in questo caso le viti presenti nella barca. Queste, attraverso una serie di fenomeni chimici, si trasformano in sistemi molto acidi che attaccano, disgregano e distruggono le componenti legnose”, spiega Claudia Mondelli del Cnr-Iom. “Finora la produzione di nanoparticelle di idrossido di magnesio e di calcio prevede l’impiego di processi multi-step, lunghi e costosi. L’uso di alcol come solvente in cui sospendere le nanoparticelle, ha reso proibitiva l’applicazione di questo metodo su campioni di grandi dimensioni. Immaginare infatti vasche sufficientemente grandi per l’immersione di una barca, piene di alcol, basta a capire la non sostenibilità economica ed ecologica del processo”, conclude Mondelli.

“Queste particelle sono impiegate nel processo di deacidificazione, con il quale si cura una delle principali malattie del legno d’epoca proveniente da relitti marini e fluviali. L’acidificazione del legno, chiamata anche cancro del legno è un processo che ha origine nelle componenti metalliche di una struttura in legno, in questo caso le viti presenti nella barca. Queste, attraverso una serie di fenomeni chimici, si trasformano in sistemi molto acidi che attaccano, disgregano e distruggono le componenti legnose”, spiega Claudia Mondelli del Cnr-Iom. “Finora la produzione di nanoparticelle di idrossido di magnesio e di calcio prevede l’impiego di processi multi-step, lunghi e costosi. L’uso di alcol come solvente in cui sospendere le nanoparticelle, ha reso proibitiva l’applicazione di questo metodo su campioni di grandi dimensioni. Immaginare infatti vasche sufficientemente grandi per l’immersione di una barca, piene di alcol, basta a capire la non sostenibilità economica ed ecologica del processo”, conclude Mondelli.

Tuttavia, il gruppo coordinato da Giuliana Taglieri dell’Università dell’Aquila ha brevettato un processo innovativo per la sintesi in grande quantità delle nanoparticelle in oggetto non in alcol, ma in acqua, rendendo l’intero processo molto più sicuro, ecologico e economico. Ecco dunque che si aprono nuove possibilità. “Nel nostro studio ci siamo procurati dei campioni della barca galloromana. Abbiamo testato i campioni sia in presenza che in assenza di precursori acidi, e abbiamo dunque usato le nanoparticelle non solo in funzione curativa, per deacidificare la parte malata, ma anche in funzione preventiva, per conservare le parti ancora sane. Abbiamo dunque applicato le particelle ai campioni sani e li abbiamo poi sottoposti a un processo di acidificazione indotto, verificando l’effetto del trattamento: il legno è rimasto sano proprio grazie alle particelle basiche che gli avevamo fornito”, spiega Taglieri.

Ora si può passare alla fase successiva, in cui il processo verrà testato su preziosi campioni di dimensioni maggiori, che verranno trattati in vasche più grandi. A seguire la sperimentazione dovrebbe portare all’uso definitivo di queste nuove nanoparticelle per la cura degli interi relitti di navi antiche. La nave oggetto della ricerca, la Lyon Saint George 4, è stata rinvenuta in un lago vicino Lione nel 2003 e conservata in uno stagno fino al 2014. È datata al II sec d.C., e lunga 17 metri. Oggi appartiene al Museo Lugdunum ed è attualmente nei locali di ARC Nucleart a Grenoble per il suo consolidamento e restauro. Questa nave, come altre imbarcazioni d’epoca, ci racconta una parte della storia dell’uomo, per questo la ricerca di tecnologie adatte alla conservazione dei beni culturali costituisce, oltre a un risultato scientificamente importante, anche un elemento dall’innegabile valore storico e antropologico.

Potrebbero interessarti

Bio e Natura

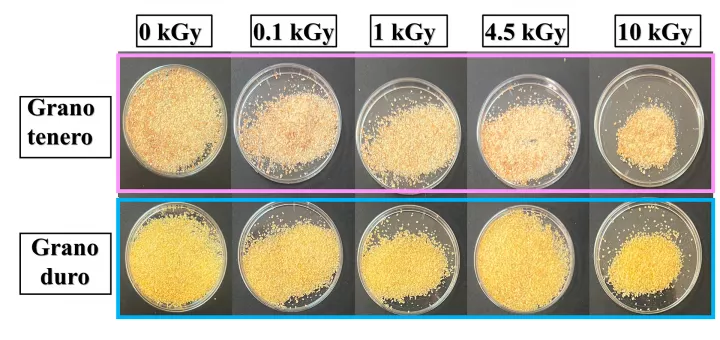

Raggi gamma per migliorare sicurezza e conservazione del grano

In Italia non è ancora molto diffusa la tecnica dell’irraggiamento gamma, usata solo per il trattamento anti-germinativo per patate, aglio e cipolla e per sanificare spezie e altri prodotti vegetali essiccati

28 febbraio 2026 | 12:00

Bio e Natura

Fitofarmaci nei suoli europei

I ricercatori hanno analizzato campioni di terreno provenienti da diverse aree del continente: circa il 70% dei suoli esaminati contiene tracce di pesticidi. Tra i più colpiti ci sono i funghi micorrizici arbuscolari, microrganismi che vivono in simbiosi con le radici delle piante

23 febbraio 2026 | 15:00

Bio e Natura

Flower power: i fiori di melo da scarto a risorsa per l’industria

Uno studio del gruppo di ricerca di microbiologia degli alimenti Micro4Food della Libera Università di Bolzano ha dimostrato che la fermentazione dei fiori di melo permette di produrre estratti potenzialmente interessanti per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica

01 febbraio 2026 | 11:00

Bio e Natura

Lo sviluppo delle filiere agroforestali e delle energie rinnovabili nei territori montani

La programmazione comunitaria 2028-3034: il legno, la gestione, la pianificazione, la certificazione forestale, l’uso del legno per nuove energie, per impianti intelligenti domestici, comunali, per edifici pubblici e privati nel futuro

30 gennaio 2026 | 11:00 | Marcello Ortenzi

Bio e Natura

I microbi nascosti che decidono il sapore del lievito madre

Farine diverse, come il grano integrale o la farina di pane, incoraggiano diverse comunità batteriche, che possono influenzare sottilmente il sapore, la consistenza e la fermentazione

29 gennaio 2026 | 14:00

Bio e Natura

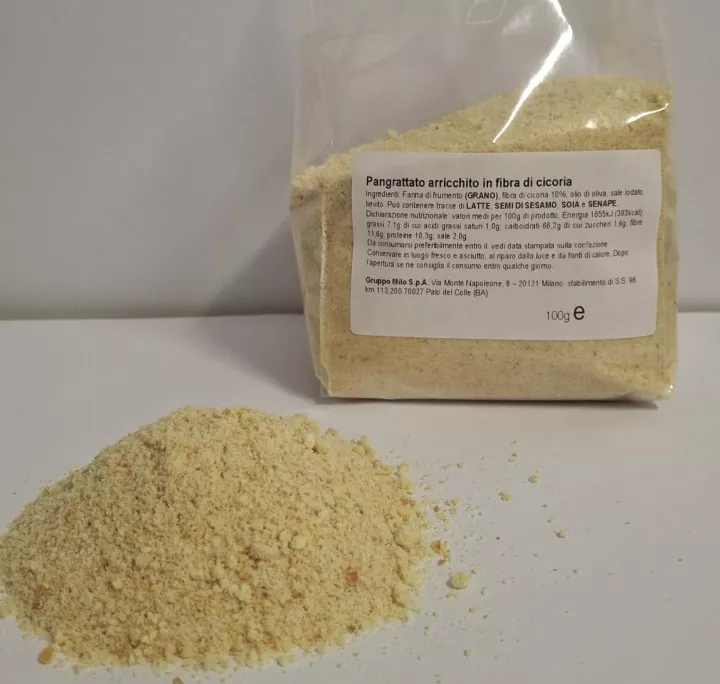

Dal pane agli alimenti funzionali: come nasce il pangrattato “fortificato” che piace ai consumatori

L’utilizzo di ingredienti derivati da sottoprodotti alimentari valorizza la sostenibilità, mentre i claim nutrizionali aumentano l’appeal verso consumatori attenti a salute e benessere, aprendo la strada a un prodotto innovativo e competitivo sul mercato

23 gennaio 2026 | 12:00 | Francesco Garofalo