Bio e Natura

Ecco come il cervello codifica gli odori

E' diverso il modo in cui funzionano udito, vista e il nostro olfatto. Pochi ligandi espressi nel bulbo olfattivo sono pertanto in grado di attivare specifici gruppi di recettori olfattivi tra oltre mille recettori

31 gennaio 2020 | C. S.

Passo in avanti verso la comprensione dei processi responsabili della codifica degli odori a livello cerebrale. Il gruppo di Claudia Lodovichi, primo ricercatore dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-In) di Padova ha coordinato uno studio pubblicato su Cell Reports (https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.11.099) che dimostra il meccanismo molecolare di formazione delle mappe topografiche cerebrali, dove i neuroni responsabili della percezione di un dato odore sono raggruppati in specifiche aree del bulbo olfattivo, la zona del cervello che elabora gli stimoli captati nel tessuto delle cavità nasali (epitelio olfattivo) attraverso i recettori olfattivi, proteine prodotte dagli stessi neuroni olfattivi che legano uno specifico odorante ‘intrappolato’ nel muco nasale. “Mentre i neuroni coinvolti nella vista e nell’udito sono disposti già a livello della retina e della coclea secondo un ordine che si proietta all’interno del cervello con la formazione di ‘mappe topografiche’ dove i vari stimoli visivi e uditivi attivano aree diverse”, spiega Lodovichi. “I neuroni sensoriali olfattivi esprimono lo stesso recettore, specifico per un range di odori, e sono localizzati senza un particolare ordine nell’epitelio olfattivo, frammisti a neuroni che esprimono recettori diversi”.

Passo in avanti verso la comprensione dei processi responsabili della codifica degli odori a livello cerebrale. Il gruppo di Claudia Lodovichi, primo ricercatore dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-In) di Padova ha coordinato uno studio pubblicato su Cell Reports (https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.11.099) che dimostra il meccanismo molecolare di formazione delle mappe topografiche cerebrali, dove i neuroni responsabili della percezione di un dato odore sono raggruppati in specifiche aree del bulbo olfattivo, la zona del cervello che elabora gli stimoli captati nel tessuto delle cavità nasali (epitelio olfattivo) attraverso i recettori olfattivi, proteine prodotte dagli stessi neuroni olfattivi che legano uno specifico odorante ‘intrappolato’ nel muco nasale. “Mentre i neuroni coinvolti nella vista e nell’udito sono disposti già a livello della retina e della coclea secondo un ordine che si proietta all’interno del cervello con la formazione di ‘mappe topografiche’ dove i vari stimoli visivi e uditivi attivano aree diverse”, spiega Lodovichi. “I neuroni sensoriali olfattivi esprimono lo stesso recettore, specifico per un range di odori, e sono localizzati senza un particolare ordine nell’epitelio olfattivo, frammisti a neuroni che esprimono recettori diversi”.

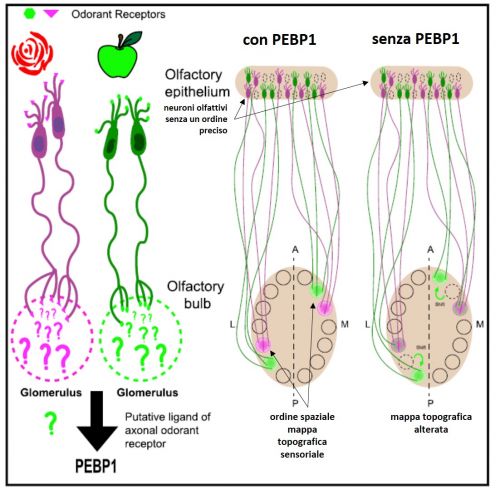

Tuttavia, un preciso ordine spaziale viene raggiunto nel bulbo olfattivo: “Tutti i prolungamenti (assoni) dei neuroni presenti nelle cavità nasali che esprimono lo stesso recettore, convergono infatti in uno specifico punto (glomerulo) sul lato mediale e laterale di ciascun bulbo olfattivo, dando luogo alla mappa topografica olfattiva”, continua la ricercatrice Cnr-In. “Ad ogni glomerulo è dunque associato uno specifico recettore olfattivo, in grado di captare un determinato spettro di odori. La mappa topografica è basata sull’identità del recettore olfattivo, che non solo rileva gli odori ma guida la formazione dei glomeruli stessi”.

Il meccanismo con cui la stessa molecola poteva svolgere ruoli così diversi, oggetto di oltre vent’anni di ricerche nell’ambito delle neuroscienze, era però sconosciuto, fino alla scoperta di Lodovichi e collaboratori: “Il recettore olfattivo, presente nelle cavità nasali ma prodotto anche all’interno del cervello, nella porzione terminale dell’assone, viene attivato da alcune molecole espresse nel bulbo olfattivo per guidare l’aggregazione dei neuroni che esprimono lo stesso recettore nei glomeruli”, prosegue la ricercatrice. “Siamo riusciti a identificare nel fattore fosfatidiletanolammina-1 (PEBP1), la proteina in grado di legare il recettore espresso dal terminale assonico. Nei topi geneticamente modificati per non esprimere tale fattore, la mappa topografica del bulbo è fortemente alterata, confermando il ruolo chiave di tale proteina nell’attivare questo gruppo specifico di recettori”.

Pochi ligandi espressi nel bulbo olfattivo sono pertanto in grado di attivare specifici gruppi di recettori olfattivi tra oltre mille recettori i quali, inoltre, cooperano con altre molecole nella formazione della mappa. “Il recettore olfattivo, pertanto, non definisce solo l’intervallo sensoriale di ciascun neurone, ma anche il suo bersaglio nel cervello: gli odori sono codificati da un pattern spaziale di glomeruli attivati, la cui posizione ha un ruolo cruciale nella codifica e quindi nella finale percezione degli odori”, conclude Lodovichi. “Questa scoperta, oltre che per la comprensione della fisiologia del sistema olfattivo, è rilevante anche perché contribuisce ad approfondire la conoscenza di un sistema che è coinvolto in molteplici patologie neurodegenerative, quali Parkinson ed Alzheimer, i cui pazienti presentano deficit olfattivi anni prima dell’esordio delle alterazioni motorie e cognitive: capire i meccanismi di base che regolano il funzionamento del sistema olfattivo è fondamentale per qualsiasi ulteriore studio finalizzato a chiarire tali processi patologici”.

Potrebbero interessarti

Bio e Natura

Cipolle fermentate per dare il sapore di carne alle proteine vegetali

Replicare i sapori e gli aromi della carne si è rivelata impegnativa, con le aziende che spesso si affidano a additivi sintetici. Un recente studio svela una potenziale soluzione: cipolle, erba cipollina e porri

21 gennaio 2026 | 12:00

Bio e Natura

L'applicazione combinata di fertilizzanti organici e inorganici per la produttività del grano

Nonostante i notevoli vantaggi dei fertilizzanti organici nella gestione dell'azoto, il loro utilizzo è accompagnato da limitazioni intrinseche. Ma una cominazione con azoto minerale può ottimizzare la fertilizzazione

20 gennaio 2026 | 10:00

Bio e Natura

La canapa deve essere un asset strategico dell’industria verde europea

Ottenuta la modifica del regolamento sulla Politica Agricola Comune che riconosce alla canapa lo status di coltura agricola a pieno titolo e il livello di THC ammesso in campo è stato elevato allo 0,3%

16 gennaio 2026 | 11:00 | Marcello Ortenzi

Bio e Natura

Rischio da ozono sul grano: danni significativi in molte aree della Terra

Nel Sud e l’Est asiatico, parti dell’Africa, alcune aree della Cina, oltre a zone del Nord-Ovest americano e del Sud Americale le perdite di produzione di granella potrebbero attestarsi in media intorno al 6%, con punte del 12,5% e in alcuni casi fino al 20% in un singolo anno

16 gennaio 2026 | 09:00

Bio e Natura

Ecco come il caldo intenso sta uccidendo gli alveari e le api

Con l'aumento delle temperature globali, le ondate di calore potrebbero rappresentare una minaccia crescente per le api e l'impollinazione. Le colonie più piccole sono state colpite più duramente, sperimentando le oscillazioni più gravi

14 gennaio 2026 | 11:00

Bio e Natura

Dall’analisi molecolare del miele la chiave per monitorare la salute delle api

In uno studio CREA, pubblicato sulla rivista internazionale Plos One, il 97,5% dei 679 campioni di miele analizzati è risultato potenzialmente indicativo per evidenziare la presenza di patogeni negli alveari

13 gennaio 2026 | 14:00