Bio e Natura

Olio d'oliva e vino, la sfida ai cambiamenti climatici non è solo colturale ma anche culturale e comunicazionale

L'annata eccezionale potrebbe rappresentare uno spartiacque tra modi diversi di intendere il futuro. Muterà l'agronomia ma anche i profili sensoriali di vino e olio extra vergine d'oliva, imponendo cambiamenti repentini anche nel modo di comunicare

08 settembre 2017 | Sebastiano Di Maria

È da qualche lustro che gli studiosi di piante legnose da frutto, in particolar modo vite e olivo, stanno dedicando la loro attenzione ai cambiamenti climatici in atto che potrebbero, secondo molti, portare dei mutamenti significativi negli areali di coltivazione di queste “pregiate” specie arboree. Quest’anno il tema è quanto mai attuale, visto che l’andamento climatico eccezionale potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque tra modi diversi di intendere in futuro la loro coltivazione; in gioco c’è la qualità di vino e olio! Di sicuro vanno ripensate le principali pratiche agronomiche, per economizzare in particolare le risorse idriche, ma anche la gestione delle chiome, i sesti d’impianto, l’adozione di nuove pratiche culturali, così come lo spostamento in nuove aree potenzialmente adatte alla coltivazione. In realtà, quest’ultimo aspetto, anche se apre nuovi scenari, appare di difficile attuazione: immaginate di delocalizzare una coltivazione quando il suo prodotto si esprime in un territorio con delle caratteristiche pedoclimatiche ben definite, vincolato anche a dei disciplinari, oltre che specifico di un proprio genius loci! Ecco quindi che stimolare una capacità adattativa nelle piante per ridurre una “vulnerabilità genetica” potrebbe essere una delle strade giuste da perseguire.

La vite è la pianta che più di tutte, nella storia, ha legato la sua diffusione ai mutamenti climatici, basti pensare alla sua scomparsa in passato in areali che oggi, invece, tornano ad essere “appetibili”. Alla scelta di tecniche colturali da utilizzate per contrastare gli effetti negativi del clima (forma di allevamento, gestione dell’apparto fogliare, sistemazione del suolo) oggi possiamo affiancare anche gli interventi di miglioramento genetico. I modelli climatici, che stimano un sensibile incremento della temperatura media annuale per i prossimi trent’anni, associato ad una minore disponibilità idrica e ad una diversa distribuzione delle precipitazioni nel corso dell’anno, fanno pensare ad un nuovo modello viticolo. Le alte temperature stanno portando ad un anticipo delle fasi fenologiche, così come la maturazione, con un incremento degli zuccheri, una riduzione dell’acidità e quindi ad un aumento del pH, con un conseguente squilibrio nella maturità fenolica. Gli stress idrici, soprattutto dopo l’invaiatura ed in particolare vicino alla maturazione, accompagnati fatalmente da alte temperature sia diurne che notturne (assenza di sbalzi termici), portano ad una diminuzione della sintesi degli aromi terpenici e dei precursori aromatici. Il rischio, in queste situazioni, è di ottenere vini anche concentrati, ricchi di estratto ma piuttosto monotoni e semplici sotto il profilo aromatico, poco fini, oltre che poco durevoli. Visto che il mercato si sta orientando verso vini freschi, poco alcolici e fruttati, sarà sempre più difficile per i produttori delle zone più calde rispondere alle richieste del consumatore. Come orientarsi allora? Di sicuro la coltivazione della vite si diffonderà anche nelle aree più fresche, non solo come latitudine, ma anche come altitudine negli stessi areali, potendo approvvigionare maggiori riserve idriche. Per preservare le attuali zone viticole saranno necessari adeguamenti: scelta di portinnesti resistenti alla siccità, miglioramento genetico delle cultivar, piante con minore superficie fogliare traspirante, evitare defogliazioni, utilizzare sesti di impianto più ampi, soprattutto sulla fila per consentire alle radici di avere più terreno esplorabile, abbandonare l’inerbimento e favorire le lavorazioni superficiali per evitare perdite di acqua per evaporazione o quelle per traspirazione del cotico erboso.

La vite è la pianta che più di tutte, nella storia, ha legato la sua diffusione ai mutamenti climatici, basti pensare alla sua scomparsa in passato in areali che oggi, invece, tornano ad essere “appetibili”. Alla scelta di tecniche colturali da utilizzate per contrastare gli effetti negativi del clima (forma di allevamento, gestione dell’apparto fogliare, sistemazione del suolo) oggi possiamo affiancare anche gli interventi di miglioramento genetico. I modelli climatici, che stimano un sensibile incremento della temperatura media annuale per i prossimi trent’anni, associato ad una minore disponibilità idrica e ad una diversa distribuzione delle precipitazioni nel corso dell’anno, fanno pensare ad un nuovo modello viticolo. Le alte temperature stanno portando ad un anticipo delle fasi fenologiche, così come la maturazione, con un incremento degli zuccheri, una riduzione dell’acidità e quindi ad un aumento del pH, con un conseguente squilibrio nella maturità fenolica. Gli stress idrici, soprattutto dopo l’invaiatura ed in particolare vicino alla maturazione, accompagnati fatalmente da alte temperature sia diurne che notturne (assenza di sbalzi termici), portano ad una diminuzione della sintesi degli aromi terpenici e dei precursori aromatici. Il rischio, in queste situazioni, è di ottenere vini anche concentrati, ricchi di estratto ma piuttosto monotoni e semplici sotto il profilo aromatico, poco fini, oltre che poco durevoli. Visto che il mercato si sta orientando verso vini freschi, poco alcolici e fruttati, sarà sempre più difficile per i produttori delle zone più calde rispondere alle richieste del consumatore. Come orientarsi allora? Di sicuro la coltivazione della vite si diffonderà anche nelle aree più fresche, non solo come latitudine, ma anche come altitudine negli stessi areali, potendo approvvigionare maggiori riserve idriche. Per preservare le attuali zone viticole saranno necessari adeguamenti: scelta di portinnesti resistenti alla siccità, miglioramento genetico delle cultivar, piante con minore superficie fogliare traspirante, evitare defogliazioni, utilizzare sesti di impianto più ampi, soprattutto sulla fila per consentire alle radici di avere più terreno esplorabile, abbandonare l’inerbimento e favorire le lavorazioni superficiali per evitare perdite di acqua per evaporazione o quelle per traspirazione del cotico erboso.

E’ noto a tutti che l’olivo, invece, rappresenta una specie particolarmente resistente agli stress idrici (spiccata xerofilia), grazie ad adattamenti anatomici e fisiologici che costano, però, alla pianta, un notevole dispendio di energia, tanto da compromettere non solo le produzione dell’anno in corso (aborti ovarici, riduzione allegagione, minor dimensione del frutto, cascole e minor quantità di olio) ma anche di quelli successivi (alternanza delle produzioni). Appare chiaro che, pur adattandosi a climi più aridi rispetto alla vite, la disponibilità di acqua, anche minima, per l’olivo e in particolare per alcune fasi fenologiche, può migliorarne la produttività, nonché la qualità. Mentre i parametri merceologici come acidità, numero di perossidi e indici spettrofotometrici non risultano influenzati se si tratta di coltivazioni in asciutto o irrigue, diversa è l’azione sui composti fenolici, che sono determinanti nel garantire la stabilità dell’olio rispetto all’ossidazione e ai suoi effetti nutraceutici: maggiore è la disponibilità idrica tanto minore è la concentrazione fenolica. Il profilo organolettico dell’olio, e in particolare l’amaro e piccante, risultano quindi influenzati dalla disponibilità di acqua. La tendenza attuale è quella di uno stress idrico controllato e quindi di un intervento solo nelle fasi fenologiche che consentano di mantenere alta sia la produzione (fioritura e accrescimento dei frutti) che la qualità (maggiori composti volatili responsabili del fruttato). Ovviamente, come per il vigneto, anche per l’oliveto, va rivista la tecnica dell’inerbimento permanente, fortemente competitivo da un punto di vista idrico e applicabile solo dove esistono determinate condizioni pedoclimatiche. Lunghi periodi siccitosi primaverili-estivi, già caratteristici dell’Italia meridionale e insulare, dove si concentra l’olivicoltura, ne sconsigliano l’uso per le conduzioni in asciutto.

E’ noto a tutti che l’olivo, invece, rappresenta una specie particolarmente resistente agli stress idrici (spiccata xerofilia), grazie ad adattamenti anatomici e fisiologici che costano, però, alla pianta, un notevole dispendio di energia, tanto da compromettere non solo le produzione dell’anno in corso (aborti ovarici, riduzione allegagione, minor dimensione del frutto, cascole e minor quantità di olio) ma anche di quelli successivi (alternanza delle produzioni). Appare chiaro che, pur adattandosi a climi più aridi rispetto alla vite, la disponibilità di acqua, anche minima, per l’olivo e in particolare per alcune fasi fenologiche, può migliorarne la produttività, nonché la qualità. Mentre i parametri merceologici come acidità, numero di perossidi e indici spettrofotometrici non risultano influenzati se si tratta di coltivazioni in asciutto o irrigue, diversa è l’azione sui composti fenolici, che sono determinanti nel garantire la stabilità dell’olio rispetto all’ossidazione e ai suoi effetti nutraceutici: maggiore è la disponibilità idrica tanto minore è la concentrazione fenolica. Il profilo organolettico dell’olio, e in particolare l’amaro e piccante, risultano quindi influenzati dalla disponibilità di acqua. La tendenza attuale è quella di uno stress idrico controllato e quindi di un intervento solo nelle fasi fenologiche che consentano di mantenere alta sia la produzione (fioritura e accrescimento dei frutti) che la qualità (maggiori composti volatili responsabili del fruttato). Ovviamente, come per il vigneto, anche per l’oliveto, va rivista la tecnica dell’inerbimento permanente, fortemente competitivo da un punto di vista idrico e applicabile solo dove esistono determinate condizioni pedoclimatiche. Lunghi periodi siccitosi primaverili-estivi, già caratteristici dell’Italia meridionale e insulare, dove si concentra l’olivicoltura, ne sconsigliano l’uso per le conduzioni in asciutto.

Appare evidente che, oltre ad un necessario nuovo approccio scientifico e/o agronomico, comunque spendibile a medio-lungo termine, l’evoluzione delle condizioni climatiche, traducendosi nell’immediato in un cambiamento, più o meno sostanziale, non tanto sulla qualità dei prodotti, ma nella loro percezione sensoriale, impone dei cambiamenti repentini anche nel modo di comunicare. Ed ecco quindi la necessità di investire maggiormente nella formazione, di considerare la sostenibilità non un’opportunità ma un dovere, creare sinergie tra produttori per affrontare i mercati internazionali, ridare centralità ai territori rurali e fare della vite e dell’olivo, quelli che per millenni si sono adattati ed evoluti ai cambiamenti climatici, con i loro prodotti, i simboli della cultura italiana nel mondo.

Potrebbero interessarti

Bio e Natura

Fitofarmaci nei suoli europei

I ricercatori hanno analizzato campioni di terreno provenienti da diverse aree del continente: circa il 70% dei suoli esaminati contiene tracce di pesticidi. Tra i più colpiti ci sono i funghi micorrizici arbuscolari, microrganismi che vivono in simbiosi con le radici delle piante

23 febbraio 2026 | 15:00

Bio e Natura

Flower power: i fiori di melo da scarto a risorsa per l’industria

Uno studio del gruppo di ricerca di microbiologia degli alimenti Micro4Food della Libera Università di Bolzano ha dimostrato che la fermentazione dei fiori di melo permette di produrre estratti potenzialmente interessanti per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica

01 febbraio 2026 | 11:00

Bio e Natura

Lo sviluppo delle filiere agroforestali e delle energie rinnovabili nei territori montani

La programmazione comunitaria 2028-3034: il legno, la gestione, la pianificazione, la certificazione forestale, l’uso del legno per nuove energie, per impianti intelligenti domestici, comunali, per edifici pubblici e privati nel futuro

30 gennaio 2026 | 11:00 | Marcello Ortenzi

Bio e Natura

I microbi nascosti che decidono il sapore del lievito madre

Farine diverse, come il grano integrale o la farina di pane, incoraggiano diverse comunità batteriche, che possono influenzare sottilmente il sapore, la consistenza e la fermentazione

29 gennaio 2026 | 14:00

Bio e Natura

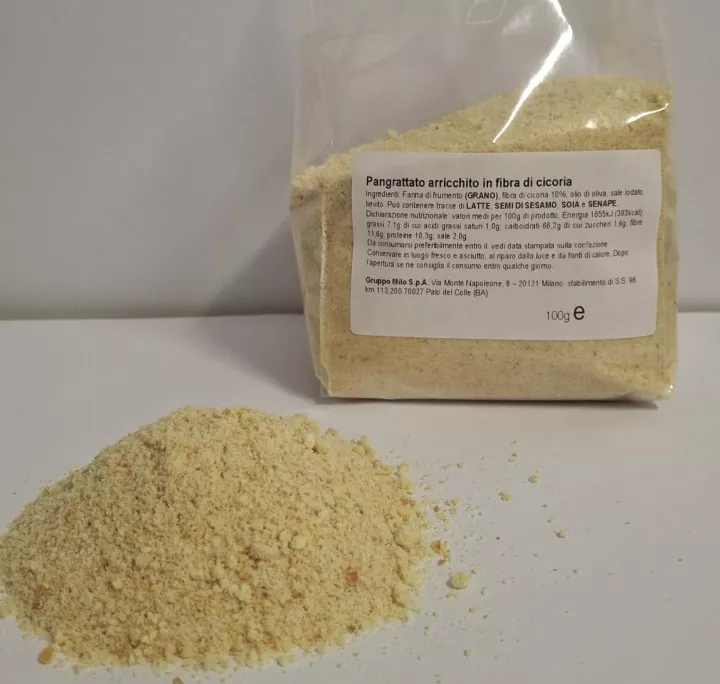

Dal pane agli alimenti funzionali: come nasce il pangrattato “fortificato” che piace ai consumatori

L’utilizzo di ingredienti derivati da sottoprodotti alimentari valorizza la sostenibilità, mentre i claim nutrizionali aumentano l’appeal verso consumatori attenti a salute e benessere, aprendo la strada a un prodotto innovativo e competitivo sul mercato

23 gennaio 2026 | 12:00 | Francesco Garofalo

Bio e Natura

Monk Fruit, dolcificante senza zuccheri con tanti antiossidanti

La dolcezza del Monk Fruit, originario della Cina, non deriva da glucosio o fruttosio, ma da composti naturali chiamati mogrosidi, che non vengono metabolizzati come gli zuccheri tradizionali. Ha attirato l'attenzione scientifica moderna per gli alti livelli di antiossidanti

22 gennaio 2026 | 16:00

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Accedi o Registrati