Mondo Enoico

ROSSESE. UN VITIGNO, UN TERRITORIO

Coltivato nel comune di Dolceacqua, poco distante dal confine con la Francia, fornisce la materia prima ad uno dei rari vini rossi liguri. Pasqualino Baiardi ci guida negli angoli più suggestivi dell'Imperiese proponendoci le testimonianze dei protagonisti

07 febbraio 2004 | Pasqualino Baiardi

Durante i primi giorni del nuovo anno 2004 abbiamo incontrato a Dolceacqua il signor Sandro Boldrini, agrotecnico, uno dei responsabili della Cooperativa che riunisce alcuni produttori locali di uve varietà Rossese.

Ai nostri affezionati lettori ricordiamo che Dolceaqua si trova in Liguria, precisamente in provincia di Imperia, a circa 20 chilometri dal confine francese e a 10 dalla costa. Il borgo medioevale immortalato da Monet è uno dei più scenografici della Liguria, è vivo e ben conservato, meta di un turismo cosmopolita e di qualità .

Il vitigno Rossese, coltivato in questo territorio, fornisce la materia prima per uno dei rari vini rossi liguri. Ad esso è stata riconosciuta nel lontano 1972 la prima denominazione di origine controllata in regione.

Sandro Boldrini ci informa che la cooperativa nasce intorno al 1980, anche un poco in controtendenza con la situazione ligure, all’interno della quale il movimento cooperativistico è poco radicato, in particolare in agricoltura.

I soci fondatori erano circa 35-40, un numero simile a quelli attuali.

All’inizio degli anni ottanta si riscontra una crisi di vendita della produzione da parte dei privati, in particolare dei vini rossi (la vicenda del vino al metanolo risale a questo periodo).

La cooperativa permette allora il mantenimento di un reddito ai produttori locali di uva Rossese che aderiscono all’iniziativa.

Tra il 1980 e il 1985 la Cooperativa svolgeva solo il compito di ritirare il prodotto vinificato e affinato dai singoli soci: il ruolo della struttura associativa era allora solo riferito alla fase di imbottigliamento e commercializzazione, con una quantità di lavorazione media annua di circa 150 quintali di vino.

Negli anni ottanta i produttori associati disponevano per tutto il ciclo di lavorazione solo di alcuni locali nel centro storico di Dolceacqua, in piazza Mauro, oggi utilizzati quale punto vendita al pubblico.

Il 1985 segna l’inizio della vinificazione in Cooperativa delle uve conferite dai soci: grazie anche al lavoro di supporto tecnico nel vigneto svolto dall’agrotecnico Boldrini, e da una attenta selezione delle uve in cantina, ha inizio una fase volta al miglioramento della qualità . Parte del prodotto, circa 3000 bottiglie all’anno del tipo Superiore, inizia ad essere richiesto e introdotto in ristoranti (di qualità ) in particolare nel ponente ligure. Prende avvio anche un canale di distribuzione con la rete di vendita di Coop Liguria.

Infine nel 1999 avviene il trasferimento della cantina nei nuovi locali situati in via Provinciale, un poco a monte del centro storico, sulla strada per Pigna.

In un ambiente di 300 metri quadrati sono poste le attrezzature enologiche. Attualmente esse consistono in pigia-diraspatrice, pressa pneumatica e in vasi vinari in acciaio inox (10 vasche per una capacità complessiva di 400 quintali).

I soci conferitori sono oggi circa 35. I vigneti si trovano nel territorio di Dolceacqua e di altri comuni limitrofi, all’interno della zona di produzione della Doc (Soldano, San Biagio, Perinaldo, Camporosso, Ventimiglia).

Ogni socio coltiva in media 3-4mila metri quadrati di uva Rossese su terreni terrazzati posti in genere a quote comprese tra 150 e 500 metri sul mare: è curioso notare come questi appezzamenti di solito non sono visibili dal fondovalle (ad esempio da quello del fiume Nervia sul quale è posto l’abitato di Dolceacqua).

Tradizionalmente le piante di Rossese sono allevate ad alberello basso, mediante 3-4 branche potate annualmente molto corte a 2-3 gemme: questo vitigno possiede le gemme basali fruttifere.

Tutti i soci della Cooperativa attuano questa forma di allevamento, tra l’altro prevista nel disciplinare di produzione della Doc. Esiste però la tendenza, in particolare nei nuovi impianti, da parte di altre aziende private della zona, di allevare le viti a controspalliera con potatura lunga alla Guyot: si sta anche diffondendo la pratica della irrigazione, quantomeno di soccorso. Non è nostro compito entrare in merito a questa dialettica di tecnica viticola locale; nel corso del 2004 pubblicheremo un servizio relativo ad una azienda locale che ha scelto di coltivare il vitigno Rossese in controtendenza con la tradizione.

Anche se alcuno dei soci conferitori attua il metodo di produzione biologico (Reg. UE 2092/91), ancora oggi la difesa fitosanitaria è affidata in prevalenza a rameici e zolfo, mentre la gestione del suolo prevede un 60-70% di inerbimento con diserbo in genere meccanico (in alcuni casi in abbinamento a interventi chimici tra le file) e un 30-40% di terreni lavorati.

La vendemmia avviene tradizionalmente a fine settembre-prima decade di ottobre, anche se le variazioni climatiche tendono ad anticiparla: nel 2003 è terminata entro il 10 settembre.

Attualmente la cantina lavora in media 400 quintali di uve a stagione, con una cadenza di circa 100 conferimenti provenienti dai 35 soci.

Pratiche enologiche consolidate sono: selezione visiva del prodotto in arrivo con determinazione analitica del grado di zuccheri delle singole partite, macerazione con le vinacce in vasche di acciaio inox per circa 7 giorni (avvengono rimontaggi 2 volte al giorno e 2 délastage o rimontaggi totali nel periodo), segue l’affinamento sempre in acciaio inox per 6-7 mesi con microossigenazione e poi l’imbottigliamento.

Per il Rossese superiore l’affinamento dura 13-14 mesi, di solito fino a inizio novembre dell’anno successivo, momento nel quale anch’esso viene imbottigliato.

Ricordiamo che il Rossese Dolceacqua deve presentare un grado alcolico minimo al consumo di 12° che sale a 13° per la tipologia superiore.

Caratteristiche intrinseche del vitigno sono inoltre quelle di fornire vini di buona alcolicità , con buoni aromi, pochi tannini (tannini dolci), non molti fenoli, bassa acidità fissa.

Attualmente la Cooperativa produttori Rossese imbottiglia e commercializza circa 40000 bottiglie all’anno. I ristoranti assorbono 3-4 mila pezzi (in genere il superiore venduto a 6-7 euro la bottiglia), il negozio al centro di Dolceacqua vende 10.000 bottiglie a privati a 6-7 euro cadauna, il resto della produzione, 35-37 mila pezzi, sono ceduti a grossisti a 4-6 euro la bottiglia.

Il nostro incontro con i produttori associati del Rossese termina con una breve visita alla vecchia cantina di piazza Mauro, ora punto vendita ma anche luogo di incontro e di cultura del vino e delle tradizioni locali. Qui ci accoglie il signor Luigi Raimondo, una di quelle figure di agricoltori che grazie al cielo è possibile ritrovare ancora qua e là per le campagne italiane, e dei quali è possibile affermare che sono anziani esclusivamente dai documenti personali. Essi rappresentano a mio avviso il presente e la memoria storica e culturale della nostra agricoltura e della nostra ruralità , un serbatoio di conoscenze del territorio che la nostra società tecnicistico-materialista sempre in cerca di futuri paradisi agrobiotecnologici tende pericolosamente a cancellare e a dimenticare.

Luigi Raimondo coltiva viti a Dolceacqua già dagli anni del dopoguerra. Allora oltre al Rossese era presente un vitigno chiamato Saint-Jeannet. Esso proveniva dalla limitrofa zona del Var, in territorio francese. Forniva un’uva da tavola a buccia bianca raccolta tardivamente nel mese di novembre. I tralci fruttiferi erano tagliati e conservati come tali in acqua fino al momento della vendita. Il frutto era molto apprezzato e richiesto dai mercati del nord Italia e rappresentava per il viticoltore locale una fonte di reddito. Con gli anni sessanta la convenienza economica del Saint-Jeannet viene meno e Raimondo innesta (a spacco) talee di Rossese prelevate dalle proprie piante sui vitigni di Saint-Jeannet capitozzati.

Oggi il signor Luigi coltiva ancora come allora il proprio vigneto, circa 3200 piante ad alberello su 4000 metri di terreno, lavorando il terreno tra i filari a ogni primavera con la motozappa. I germogli sono fatti crescere nel modo tradizionale fino all’unico filo posto a poco più di 1 metro dal suolo sul quale viene appoggiata la vegetazione delle viti.

Fino al 1970 egli vinificava il Rossese in botti di legno della capacità media di 3-4 quintali. Il prodotto rimaneva in botte fino alla primavera successiva, momento nel quale veniva posto in damigiane da 54 litri per essere venduto a trattorie, osterie e privati nel ponente della Liguria.

Potrebbero interessarti

Mondo Enoico

Vino per le Feste natalizie: si beve meno e solo alta qualità

In crescita le bollicine italiane premium, come Franciacorta, Trento e Alta Langa, in calo gli Champagne medio-bassi. Nei fatidici 35 giorni di fine anno in Italia, non supereremo i 90-92 milioni di bottiglie di bollicine stappate. 240 milioni di tappi Made in Italy nel mondo

10 dicembre 2025 | 15:00

Mondo Enoico

Trattamenti fogliari per migliorare le risposte della vite alla siccità, alle alte temperature e alla salinità

Le applicazioni fogliari possono migliorare la tolleranza della vite alla salinità, alla siccità e allo stress termico modulando le risposte fisiologiche e il metabolismo secondario, sostenendo così la stabilità della produzione e la qualità dell'uva

08 dicembre 2025 | 13:00

Mondo Enoico

L'Italia è il più grande produttore mondiale di vino nel 2025

Il mercato mondiale del vino dovrebbe rimanere sostanzialmente equilibrato, poiché la crescita limitata della produzione contribuirà a stabilizzare le scorte in un contesto di indebolimento della domanda e di continue incertezze commerciali

14 novembre 2025 | 10:00

Mondo Enoico

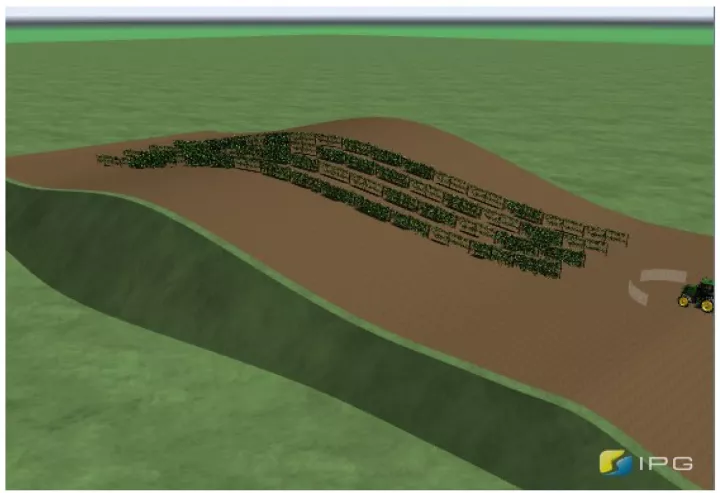

Viticoltura hi-tech: il Politecnico crea vigneti virtuali per i trattori autonomi

Da uno studio pubblicato su AgriEngineering nuove metodologie per simulare e controllare in modo autonomo le operazioni nei vigneti, verso un’agricoltura più efficiente e sostenibile

13 novembre 2025 | 09:00

Mondo Enoico

Le riesportazioni globali di vino valgono circa 4,55 miliardi di euro

Per quanto riguarda Italia e Francia, che sono sia produttori, sia consumatori e soprattutto grandi esportatori di vino, l’Oiv considera e stima percentuali di riesportazione dell’8% (168 milioni di litri) e del 9,6% (133,5 milioni di litri) sui rispettivi volumi di vino esportati.

11 novembre 2025 | 13:00

Mondo Enoico

Vini a bassa gradazione e dealcolati: normative e applicazioni

L’effetto della genetica e della tecnica agronomica nella produzione di vini che nascono “light” già in vigneto, grazie all’utilizzo dei cloni di vite più adatti e con una gestione che contiene il grado zuccherino dell’uva

08 novembre 2025 | 14:00