Mondo Enoico

Tecniche e prospettive della gestione del suolo nel sottochioma del vigneto

Diserbo chimico oppure diserbo meccanico ma anche inerbimento e paccimatura. Le possibilità offerte sono svariate e occorre adattarle alle specifiche condizioni colturali, oltre che ambientali. Spese economiche ed energetiche, concorrenza per nutrienti ed acqua sono i parametri da tenere sotto controllo

23 febbraio 2013 | Ernesto Vania

In viticoltura è ormai assodata la necessità di dover interpretare in maniera diversa la gestione del suolo nel sottochioma del vigneto e tra le file.

Se tra le file è possibile, in ragione della fertilità e delle peculiarità chimico-fisiche, scegliere tra inerbimento e lavorazioni, magari alternandole in ragione anche delle caratteristiche dell'annata e dei vitigni, la gestione del sottochioma è più ardua, potendo scegliere tra più variabili ed avendo un impatto più diretto su quantità e qualità della produzione.

Fondamentalemente le scelte che si prospettano al viticoltore sono quattro: diserbo chimico, diserbo meccanico (attraverso lavorazione superficiale) inerbimento e pacciamatura.

La pratica di gran lunga più utilizzata è il diserbo manuale, che sia esso effettuato con macchine scavallatrici oppure manualmente. Si tratta, però, di un'operazione onerosa dal punto di vista economico, per il tempo lavoro impiegato per singolo passaggio, sia per la necessità di intervenire più volte durante la stagione. Spesso, inoltre, vengono provocate piccole lesioni ai ceppi che possono diventare veicoli d'infezione anche gravi.

Il diserbo chimico, d'altro canto, è sicuramente efficiente ma poco ecocompatibile e, in un'ottica di gestione sostenibile del vigneto, va adottato con molta attenzione, magari riservandolo alle sole aree marginali e più difficilmente meccanizzabili.

Viceversa l'inerbimento è, di per sé, pratica ecocompatibile ma che presenta lo svantaggio di attivare una competizione tra le specie erbacee e la vite per acqua e nutrienti. La necessità, dunque, è valutare con attenzione le specie erbacee con le quali costituire l'inerbimento sottochioma. Allo scopo l'Istituto francese della vite e del vino ha condotto un esperimento, nel 2011 e 2012, valutando l'efficacia di un inerbimento con Festuca Rubra cv Bargreen per una larghezza di 150 centimetri sulla fila, coprendo così il 60% della superficie vitata, contro un inerbimento spontaneo sull'interfila. Il tutto confrontato con un un testimone privo di inerbimento.

La presenza di una pianta infestante provoca una diminuzione dalla primavera della disponibilità di acqua nel suolo rispetto al terreno nudo. La quantità di acqua disponibile sul terreno è però stato più bassa nel caso dell'inerbimento spontaneo. Questa diminuzione della disponibilità di acqua determinato un leggero aumento dello stress idrico che però si è rivelato significativo solo nel 2011. La presenza dell'inerbimento ha anche portato ad una diminuzione dell'indice di clorofilla, riflettendo così la concorrenza delle specie infestanti sull'assorbimento d'azoto. Questo effetto è stato più marcato nel caso di inerbimento spontaneo nell'interfilare. Il test sulla pacciamatura si è rivelato positivo, nella riduzione della flora infestante e senza conseguenze su disponibilità idriche o di nutrienti. Il telo richiesto, però, deve essere spesso, con una duplice conseguenza: un costo elevato per acquisto e stesura ma anche problemi per lo smaltimento dello stesso al termine della vita utile che in media è 3 anni.

Un risultato in linea con quello testato dalla Camera dell'Agricoltura di Vaucluse, Bouches-du-

Rhône, Var e il Grab, volto a valutare l'influenza di singole specie erbose nella competizione idrica e di nutrienti.

In questo caso sono stati valutati tre diverse tipologie di inerbimento:

- con trifoglio nano bianco al 30% di copertura del terreno

- con pilosella al 30% di copertura del terreno

- con inerbimento spontaneo al 50% di copertura del terreno

I risultati indicano che, nonostante il trifoglio, come leguminosa, sia un azoto fissatore, la competizione abbia portato a un ritardo nel germogliamento, oltre a una sua diminuzione e a una diminuzione della produzione legnosa complessiva.

Nessun ritardo nel germogliamento si è manifestato per la pilosella ma si è verificato un calo della produzione legnosa.

In entrambi i casi, comunque, non vi è stato alcuna riduzione del contenuto d'azoto nei mosti, segno evidente della capacità di adattamento della vite.

Diverso il caso dell'inerbimento spontaneo. La competizione per i nutrienti è stata, in questo caso, tanto accentuata da obbligare all'eliminazione dell'inerbimento al terzo anno di test. E' stato evidenziato, tuttavia, come l'inerbimento abbia provocato una minore incidenza negli attacchi di Botritys.

In conclusione è difficile dare riferimenti assoluti, dovendo ancora comprendere a fondo le dinamiche di concorrenza tra vite e specie erbacee. L'inerbimento si presenta come una soluzione promettente, ma con alcune limitazioni, come la larghezza, che dovrà essere limitata e l'utilizzo di specie appositamente studiate per ridurre la concorrenza, con la conseguenza di dover procedere a cadenza regolare alla semina del nuovo prato per impedire che la flora spontanea prena il sopravvento.

Potrebbero interessarti

Mondo Enoico

Nasce la Glera del futuro: sette nuove varietà resistenti per sostenere il Prosecco Doc e Docg

Quattro delle sette varietà resistenti nascono dal programma di miglioramento genetico autonomo di VCR e sono in fase avanzata di iscrizione al Registro varietale nazionale, con disponibilità prevista tra febbraio 2026 e fine 2027

02 febbraio 2026 | 11:00

Mondo Enoico

Aumentano le giacenze di vino nelle cantine italiane

Rispetto alla vendemmia 2024 in forte aumento sia la gicenza di vini che di mosti. Nel solo Veneto è presente il 27,1% del vino nazionale. Le prime 20 denominazioni contribuiscono al 58,4% del totale delle giacenze di vini a indicazione geografica

07 gennaio 2026 | 13:00

Mondo Enoico

Vino per le Feste natalizie: si beve meno e solo alta qualità

In crescita le bollicine italiane premium, come Franciacorta, Trento e Alta Langa, in calo gli Champagne medio-bassi. Nei fatidici 35 giorni di fine anno in Italia, non supereremo i 90-92 milioni di bottiglie di bollicine stappate. 240 milioni di tappi Made in Italy nel mondo

10 dicembre 2025 | 15:00

Mondo Enoico

Trattamenti fogliari per migliorare le risposte della vite alla siccità, alle alte temperature e alla salinità

Le applicazioni fogliari possono migliorare la tolleranza della vite alla salinità, alla siccità e allo stress termico modulando le risposte fisiologiche e il metabolismo secondario, sostenendo così la stabilità della produzione e la qualità dell'uva

08 dicembre 2025 | 13:00

Mondo Enoico

L'Italia è il più grande produttore mondiale di vino nel 2025

Il mercato mondiale del vino dovrebbe rimanere sostanzialmente equilibrato, poiché la crescita limitata della produzione contribuirà a stabilizzare le scorte in un contesto di indebolimento della domanda e di continue incertezze commerciali

14 novembre 2025 | 10:00

Mondo Enoico

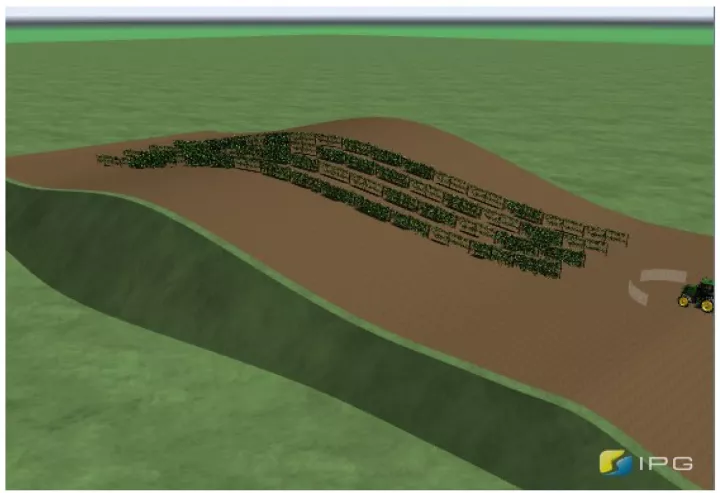

Viticoltura hi-tech: il Politecnico crea vigneti virtuali per i trattori autonomi

Da uno studio pubblicato su AgriEngineering nuove metodologie per simulare e controllare in modo autonomo le operazioni nei vigneti, verso un’agricoltura più efficiente e sostenibile

13 novembre 2025 | 09:00

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Accedi o Registrati