L'arca olearia

La nutrizione dell'oliveto tradizionale ieri, oggi e domani

Letame ma altri prodotti organici per fertilizzare l’oliveto. Sansa ma anche l’alga Posidonia Oceanica e rifiuti urbani, tra questi gli “stracci di lana”, che fornivano una quantità significativa di azoto

18 settembre 2019 | Gianpietro Colomba

In passato, la gestione della fertilità da parte dei contadini era una variabile fondamentale per la produzione agraria, svolgendo quindi un ruolo chiave imprescindibile nell’agricoltura preindustriale. La dipendenza dal letame (risorsa non sempre disponibile) o da altre forme di fertilizzazione (p.es. interramento materia organica) potevano essere una reale limitazione, soprattutto in contesti di forte competizione per l’approvvigionamento della materia organica o di carenza di manodopera.

Paradigmatico il caso dell’oliveto del Salento pugliese, dove i livelli produttivi sono stati sorprendentemente alti fino alla fine del XIX° secolo, proprio quando l’agricoltura era di tipo biologica, ossia senza l’ausilio di fertilizzanti chimici di sintesi, all’epoca sconosciuti. In parziale controtendenza rispetto a quanto avveniva nel resto dell’Italia e in Spagna, laddove il letame fu utilizzato negli oliveti in modo massiccio solo a partire dal XX° secolo, nel Salento abbiamo diverse fonti che ci informano sull’utilizzo del letame già dalla prima metà del XVIII° secolo.

Abbiamo testimonianza di ciò, anche su documenti di contabilità della prima metà del XIX° secolo presenti negli archivi privati delle famiglie nobili Guarini di Poggiardo (Lecce) e Gallone di Tricase (Lecce), in cui si indicava esplicitamente l’uso del letame negli oliveti. Ci sono poi numerose fonti che riferiscono l’utilizzo di altri prodotti organici per fertilizzare efficacemente l’oliveto. Parliamo cioè del residuo industriale della sansa o delle alghe marine. Infatti, nelle zone costiere si usava, non di rado, l’alga Posidonia Oceanica e ciò avveniva spesso in aggiunta al letame. Altre fonti documentano invece l’utilizzo dei rifiuti urbani e tra questi ritroviamo spesso l’uso degli “stracci di lana”, che fornivano una quantità significativa di azoto, potevano essere facilmente trasportati e avevano un costo relativamente basso. Consideriamo le numerose, anche in questo caso, citazioni che indicavano l’uso di tutti questi residui o scarti, per fertilizzare l’oliveto. Abitualmente, la gestione consisteva nel gettare in una fossa profonda circa 40 centimetri preparata attorno ad ogni olivo, alghe, letame e l’immondizia prodotta nei centri urbani. Questa usanza fu poi gradualmente abbandonata nel momento in cui la manodopera disponibile iniziò a spostarsi verso la coltivazione della vite, vale a dire intorno alla fine del XIX° secolo.

Tradizionalmente, dunque, le tecniche appena illustrate ebbero una notevole importanza strategica, in quanto permettevano di restituire i nutrimenti al terreno aumentando la produttività. Senza dubbio, però, la più importante diventò il sovescio, che prevedeva l’interramento nel terreno delle leguminose (principalmente fave e lupini) tra i filari di olivo o finanche sotto la proiezione della pianta.

Nel XX° secolo, progressivamente, queste tecniche che prevedevano l’utilizzo di materie organiche, lasciarono spazio a un nuovo modo di fertilizzare e di gestire il suolo, attraverso l’uso massivo di fertilizzanti chimici da un lato e di diserbanti dall’altro, creando problemi di contaminazione e disequilibrio all’interno dell’agro-ecosistema oliveto.

Fonte: Accademia dei Georgofili - georgofili.info

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

Il sistema olivicolo e oleicolo italiano senza sostenibilità economica e ambientale

Il rischio di rincorrere il modello spagnolo nella trasformazione olearia è quello di perdere sia la sostenibilità economica, già compromessa, sia quella ambientale. Il percorso dalla qualità alla valorizzazione dei sottoprodotti secondo Maurizio Servili dell’Università di Perugia

23 maggio 2025 | 17:30 | Alberto Grimelli

L'arca olearia

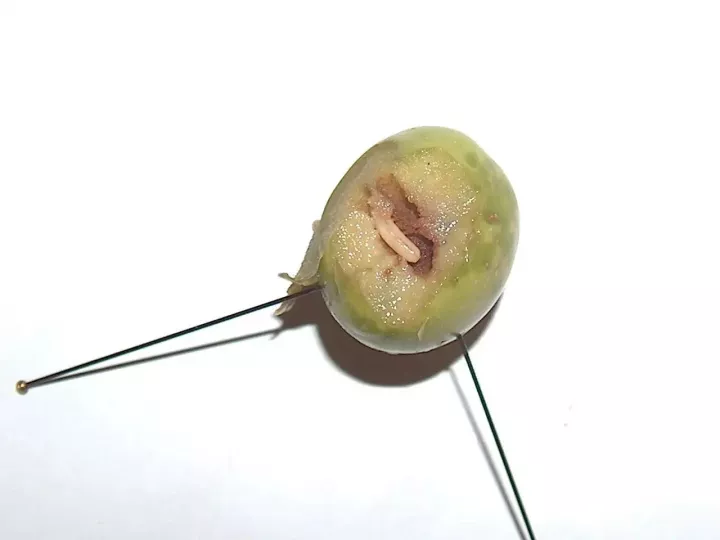

L'efficacia di prodotti naturali contro la cimice asiatica che colpisce l'olivo

Dopo i suoi focolai in Nord America e in Europa, la cimice asiatica è stata controllata con fitofarmaci. Sono stati proposti metodi più sostenibili, tra cui il biocontrollo e l'uso di prodotti naturali, ma quali sono realmente efficaci?

23 maggio 2025 | 17:00

L'arca olearia

Le opinioni degli studenti universitari italiani sull’olio extravergine di oliva

Origine, designazione geografica e tracciabilità sono attributi rilevanti di qualità. Tradizione e abitudini alimentari familiari sono i più forti motori del consumo di olio extravergine di oliva

23 maggio 2025 | 16:00

L'arca olearia

Il ruolo di altitudine e temperatura sulla dinamica di popolazione della mosca dell’olivo: determinante il clima a giugno e luglio

Si stima che le infestazioni di mosca dell'olivo siano responsabili della riduzione della produzione di olio d'oliva di circa il 5-15% nella regione mediterranea. Occorre capire i potenziali sviluppi della popolazione in ragione del clima e del meteo

23 maggio 2025 | 15:00

L'arca olearia

L’uso di biostimolanti per la fertilizzazione azotata dell’olivo

L’uso di un biostimolante microbico aumenta la produzione di olio di 200 kg/ha in condizioni reali di campo e potrebbe essere un’efficace strategia complementare per ottimizzare l’uso di fertilizzanti sintetici su olivo

22 maggio 2025 | 15:00

L'arca olearia

Oligum: un innovativo chewing gum all'olio extravergine di oliva

L'italiana Monica Di Maria, dottoranda presso l'Università di Palermo, ha vinto il contest dell'Olive Oil World Congress dedicato al prodotto con l'applicazione pioneristica dell'olio extravergine di oliva

22 maggio 2025 | 13:00