Bio e Natura

Come deve cambiare la coltivazione del grano duro a causa dei cambiamenti climatici

La temperatura massima di maggio è stata la più dannosa per la resa del grano duro. Il numero di chicchi per unità di superficie è diminuito drasticamente negli ultimi 30 anni, obbligando a rivedere le tecniche agronomiche

26 novembre 2024 | 16:30 | R. T.

Il grano duro (Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.) è sempre stata una coltura chiave dell'Europa meridionale, alla base dell'alimentazione per milioni di persone. I Paesi che circondano il Mar Mediterraneo, caratterizzati da climi semi-aridi, garantiscono la produzione di quasi il 50% del grano duro globale. In Italia, questa coltura (principalmente coltivata nel sud e nel centro Italia) ha rappresentato 3,8 milioni di tonnellate nel 2023 (53% della produzione di grano duro dell’UE), mentre il grano (e il farro) per 3,1 milioni di tonnellate. La produzione di cereali è sensibile ai fattori ambientali ed è condizionata dalla siccità e dallo stress da calore durante le stagioni di crescita. In generale, la variabilità atmosferica e la disponibilità di acqua, inducendo cambiamenti fenologici, possono influenzare gravemente le cultivar di grano in termini di resa del grano e valore nutrizionale.

L'uso di un set di dati pluriennali, comprese le condizioni meteorologiche e le prestazioni delle colture, è fondamentale per una profonda comprensione degli effetti dei cambiamenti climatici sulle colture e della sua connessione con le opzioni di adattamento più efficaci. Nonostante ciò, gli studi che mirano a comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici sulle prestazioni del grano duro e sulla fenologia utilizzando set di dati pluriennali sono molto pochi e spesso portano a conclusioni contrastanti.

L'uso di un set di dati pluriennali, comprese le condizioni meteorologiche e le prestazioni delle colture, è fondamentale per una profonda comprensione degli effetti dei cambiamenti climatici sulle colture e della sua connessione con le opzioni di adattamento più efficaci. Nonostante ciò, gli studi che mirano a comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici sulle prestazioni del grano duro e sulla fenologia utilizzando set di dati pluriennali sono molto pochi e spesso portano a conclusioni contrastanti.

Una migliore comprensione e analisi degli impatti climatici sui tratti delle colture consente l'implementazione di strategie di adattamento più appropriate e, quindi, una maggiore resilienza dei futuri sistemi di coltivazione.

L'Università della Tuscia ha valutato come il clima è cambiato negli ultimi 32 anni in un clima di tipo mediterraneo, capito come i tratti delle colture si sono evoluti nel tempo nelle anticipate e tardive cultivar di grano duro ed evidenziato quali variabili meteorologiche hanno influenzato principalmente le prestazioni di diverse varietà di grano duro.

Per indagare su questo, è stato analizzato un periodo di 32 anni (ad esempio, 1989-2020), rilevando le possibili tendenze significative delle variabili meteorologiche (ad esempio, temperature dell'aria, precipitazioni, radiazioni solari) e tratti colturali (ad esempio, auricolare, resa, componenti di resa e peso di prova) nell'Italia centrale. Otto varietà di grano duro (4 precoci e 4 cultivar tardive) sono state scelte tra le più utilizzate in quella posizione.

Una chiara tendenza al rialzo della temperatura massima mensile dell'aria durante l'intera stagione di crescita è stata rivelata (0.12°C–0.21°C per anno) mentre le precipitazioni hanno mostrato una tendenza significativa solo per febbraio e marzo. I giorni in cui raggiungere e il numero di picchi per area unitaria hanno mostrato una significativa tendenza al ribasso verso il 2020.

L'anticipazione della data di germogliamento è stata molto più pronunciata nelle cultivar tardive che in quelle precoci, in modo che la differenza tra i due gruppi è stata ridotta da circa 10 giorni del 1989 a meno di 6 giorni del 2020.

La resa del grano è stagnante intorno a 5 tonnellate ad ettaro con varietà tardive che si sono rivelate migliori che quelle anticipate. Il peso del chicco e quello dei 100 chicchi hanno mostrato un leggero aumento nel tempo.

Le temperature massime di febbraio e marzo hanno esercitato una notevole influenza nel ridurre i tempi di germogliamento (0,7-3,4 giorni per ogni ulteriore C), mentre la temperatura massima di maggio è stata dannosa per la resa del grano (da -180 a -270 kg/ha per ogni ulteriore aumento di un grado).

Sono stati identificati due punti deboli nell'attuale coltivazione del grano duro: la fenologia è sempre più simile tra le cultivar moderne; il numero di chicchi per unità di superficie è diminuito drasticamente negli ultimi 30 anni.

Pertanto, oltre a una maggiore diversità genetica, un nuovo approccio agronomico, a partire dalla semina, è richiesto per far fronte alla coltivazione del rischio nel futuro scenario climatico del Mediterraneo.

Potrebbero interessarti

Bio e Natura

Flower power: i fiori di melo da scarto a risorsa per l’industria

Uno studio del gruppo di ricerca di microbiologia degli alimenti Micro4Food della Libera Università di Bolzano ha dimostrato che la fermentazione dei fiori di melo permette di produrre estratti potenzialmente interessanti per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica

01 febbraio 2026 | 11:00

Bio e Natura

Lo sviluppo delle filiere agroforestali e delle energie rinnovabili nei territori montani

La programmazione comunitaria 2028-3034: il legno, la gestione, la pianificazione, la certificazione forestale, l’uso del legno per nuove energie, per impianti intelligenti domestici, comunali, per edifici pubblici e privati nel futuro

30 gennaio 2026 | 11:00 | Marcello Ortenzi

Bio e Natura

I microbi nascosti che decidono il sapore del lievito madre

Farine diverse, come il grano integrale o la farina di pane, incoraggiano diverse comunità batteriche, che possono influenzare sottilmente il sapore, la consistenza e la fermentazione

29 gennaio 2026 | 14:00

Bio e Natura

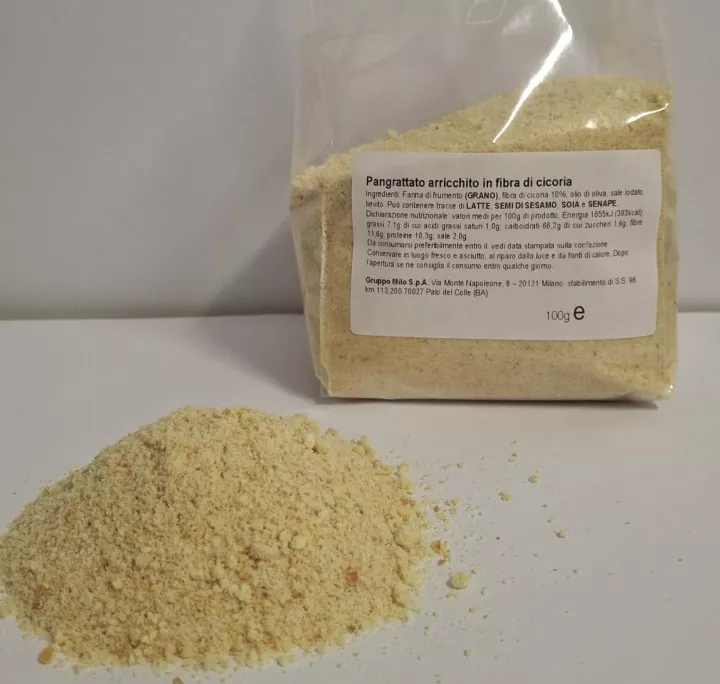

Dal pane agli alimenti funzionali: come nasce il pangrattato “fortificato” che piace ai consumatori

L’utilizzo di ingredienti derivati da sottoprodotti alimentari valorizza la sostenibilità, mentre i claim nutrizionali aumentano l’appeal verso consumatori attenti a salute e benessere, aprendo la strada a un prodotto innovativo e competitivo sul mercato

23 gennaio 2026 | 12:00 | Francesco Garofalo

Bio e Natura

Monk Fruit, dolcificante senza zuccheri con tanti antiossidanti

La dolcezza del Monk Fruit, originario della Cina, non deriva da glucosio o fruttosio, ma da composti naturali chiamati mogrosidi, che non vengono metabolizzati come gli zuccheri tradizionali. Ha attirato l'attenzione scientifica moderna per gli alti livelli di antiossidanti

22 gennaio 2026 | 16:00

Bio e Natura

Cipolle fermentate per dare il sapore di carne alle proteine vegetali

Replicare i sapori e gli aromi della carne si è rivelata impegnativa, con le aziende che spesso si affidano a additivi sintetici. Un recente studio svela una potenziale soluzione: cipolle, erba cipollina e porri

21 gennaio 2026 | 12:00