Bio e Natura

La battaglia europea contro il rame in agricoltura

L’uso di rame per il controllo delle fitopatologie è già stato vietato nei Paesi Bassi ed in Scandinavia e bandito da disciplinari di produzione di organizzazioni ed enti di certificazione di Paesi del centro-nord Europa. Nessuna limitazione però all'utilizzo del metallo come fertilizzante

26 aprile 2019 | Fabrizio Gloinelli, Liviana Leita

Tra le ricadute maggiormente evidenti e repentine che il cambiamento climatico ha favorito, favorisce e favorirà, appare incontrovertibile l’insorgenza e lo sviluppo di fitopatologie funginee per il cui controllo è indispensabile l’impiego ripetuto e corposo di agrofarmaci. La difesa è naturalmente più difficoltosa in regime di coltivazione biologica, i cui disciplinari prevedono l’impiego di una ristretta lista di composti/sostanze “di copertura” ed i prodotti a base rameica sono i più utilizzati ed antichi, efficaci su un ampio spettro di fitopatologie e, non da ultimo, risultano maggiormente economici.Accolto il parere della Commissione Plants, Animals, Food and Feeds e dell’EFSA (“Review of the existing maximum residue levels for copper compounds according to Article 12 of the Regulation EC n. 396/2005”, March 1st 2018, doi:10 2903/efsa 2018.5212, e “Conclusion of the peer rewiev of the pesticides risk assessment of the active substance copper compunds” EFSA J. 2018,16(1),5152), la Commissione Europea ha emanato il Regolamento di Esecuzione 1981/2018 (in vigore dal 1 febbraio 2019) nel quale si “raccomanda” la riduzione dell’ apporto di rame da 6 a 4kg/ettaro/anno con lissage di 28 kg/ha complessivi, nel lasso temporale di sette anni, fatte salve deroghe a livello nazionale. La recente “raccomandazione” rappresenta un ulteriore passo verso la sostituzione del rame nel novero dei composti fitosanitari, in osservanza dell’art. 24 del regolamento CE 1107/2009. Se tuttavia tale strategia è adesa ai fondamenti propri dell’agricoltura sostenibile ed alle linee politiche inerenti, essa presenta nel contempo altrettante criticità che potranno investire particolarmente nel settore biologico le coltivazioni ad alto reddito, la viticoltura in primis, che richiedono prioritariamente trattamenti con prodotti rameici. Per contro la disposizione europea potrebbe paradossalmente permettere condizioni tutt’altro che restrittive per quelle colture erbacee che tradizionalmente sono soggette a rotazione almeno triennale (generalmente in alternanza a cereali e oleaginose) come ad esempio il pomodoro da industria e la patata, i cui trattamenti rameici potrebbero perfino eccedere la dose annua di 9 kg/ha di rame! Il criterio discriminatorio seguito dalla Commissione per addivenire alle “raccomandazioni” pare decisamente precauzionale, distante dalla oggettiva valutazione di rischio, forse più teso ad accondiscendere strategie comunitarie di armonizzazione (l’uso di rame per il controllo delle fitopatologie è già stato vietato nei Paesi Bassi ed in Scandinavia e bandito da disciplinari di produzione di organizzazioni ed enti di certificazione di Paesi del centro-nord Europa). Appare ragionevole chiedersi se l’uso del rame in agricoltura rappresenti davvero causa di detrimento per la salute e la qualità dell’ambiente o se la raccomandazione della Commissione UE non sia volta piuttosto a penalizzare la coltivazione biologica.

Tra le ricadute maggiormente evidenti e repentine che il cambiamento climatico ha favorito, favorisce e favorirà, appare incontrovertibile l’insorgenza e lo sviluppo di fitopatologie funginee per il cui controllo è indispensabile l’impiego ripetuto e corposo di agrofarmaci. La difesa è naturalmente più difficoltosa in regime di coltivazione biologica, i cui disciplinari prevedono l’impiego di una ristretta lista di composti/sostanze “di copertura” ed i prodotti a base rameica sono i più utilizzati ed antichi, efficaci su un ampio spettro di fitopatologie e, non da ultimo, risultano maggiormente economici.Accolto il parere della Commissione Plants, Animals, Food and Feeds e dell’EFSA (“Review of the existing maximum residue levels for copper compounds according to Article 12 of the Regulation EC n. 396/2005”, March 1st 2018, doi:10 2903/efsa 2018.5212, e “Conclusion of the peer rewiev of the pesticides risk assessment of the active substance copper compunds” EFSA J. 2018,16(1),5152), la Commissione Europea ha emanato il Regolamento di Esecuzione 1981/2018 (in vigore dal 1 febbraio 2019) nel quale si “raccomanda” la riduzione dell’ apporto di rame da 6 a 4kg/ettaro/anno con lissage di 28 kg/ha complessivi, nel lasso temporale di sette anni, fatte salve deroghe a livello nazionale. La recente “raccomandazione” rappresenta un ulteriore passo verso la sostituzione del rame nel novero dei composti fitosanitari, in osservanza dell’art. 24 del regolamento CE 1107/2009. Se tuttavia tale strategia è adesa ai fondamenti propri dell’agricoltura sostenibile ed alle linee politiche inerenti, essa presenta nel contempo altrettante criticità che potranno investire particolarmente nel settore biologico le coltivazioni ad alto reddito, la viticoltura in primis, che richiedono prioritariamente trattamenti con prodotti rameici. Per contro la disposizione europea potrebbe paradossalmente permettere condizioni tutt’altro che restrittive per quelle colture erbacee che tradizionalmente sono soggette a rotazione almeno triennale (generalmente in alternanza a cereali e oleaginose) come ad esempio il pomodoro da industria e la patata, i cui trattamenti rameici potrebbero perfino eccedere la dose annua di 9 kg/ha di rame! Il criterio discriminatorio seguito dalla Commissione per addivenire alle “raccomandazioni” pare decisamente precauzionale, distante dalla oggettiva valutazione di rischio, forse più teso ad accondiscendere strategie comunitarie di armonizzazione (l’uso di rame per il controllo delle fitopatologie è già stato vietato nei Paesi Bassi ed in Scandinavia e bandito da disciplinari di produzione di organizzazioni ed enti di certificazione di Paesi del centro-nord Europa). Appare ragionevole chiedersi se l’uso del rame in agricoltura rappresenti davvero causa di detrimento per la salute e la qualità dell’ambiente o se la raccomandazione della Commissione UE non sia volta piuttosto a penalizzare la coltivazione biologica.

Il rame non solo è naturalmente presente nel suolo, ma è addirittura costituente essenziale nei cicli metabolici di ogni organismo vivente. A differenza della maggior parte dei principi attivi ad azione fitoiatrica (pesticidi), i sali di rame non esplicano azione sistemica, agiscono esclusivamente per contatto e vengono dilavati dall’ acqua. Vi può essere in ciò motivo di preoccupazione? E’quindi necessario ora “correre ai ripari” e sondare strategie alternative “extra rame” per combattere le infezioni funginee. E’ recente l'introduzione di nuovi principi attivi autorizzati nell'ambito della lotta biologica con il D.M. n.6793 del18/07/18. Si tratta di sostanze di origine naturale quali oli vegetali, composti chimici di base e polisaccaridi quali chitosano e laminarina, che esplicano un'azione elicitoria, potenziando cioè i sistemi di difesa endogena della pianta (es. produzione di fitoalessine). Si è aperta quindi una nuova via di ricerca e sperimentazione il cui focus è il potenziamento delle capacità intrinseche di difesa delle piante piuttosto che la ricerca e la valutazione dell’efficacia di nuovi agrofarmaci. Tuttavia, in attesa di riscontri concreti di questa strategia, non è possibile rischiare l'abbandono dell'impostazione classica di difesa che prevede l’impiego di composti rameici nelle coltivazioni bio. Riflettiamo sulle estensioni dei vigneti biologici (ad oggi in forte espansione), sulla bellezza del paesaggio, sulla elevata qualità delle uve, sul pregio dei nostri vini, ecc., pensiamo che il rame non fa poi così male e che, a fronte della raccomandazione della Commissione UE di ridurne la dose a 4 kg/ha in fondo è lecito utilizzarlo come fertilizzante in quantità ben superiori a quelle “raccomandate”!

Fonte: Accademia dei Georgofili - georgofili.info

Potrebbero interessarti

Bio e Natura

Flower power: i fiori di melo da scarto a risorsa per l’industria

Uno studio del gruppo di ricerca di microbiologia degli alimenti Micro4Food della Libera Università di Bolzano ha dimostrato che la fermentazione dei fiori di melo permette di produrre estratti potenzialmente interessanti per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica

01 febbraio 2026 | 11:00

Bio e Natura

Lo sviluppo delle filiere agroforestali e delle energie rinnovabili nei territori montani

La programmazione comunitaria 2028-3034: il legno, la gestione, la pianificazione, la certificazione forestale, l’uso del legno per nuove energie, per impianti intelligenti domestici, comunali, per edifici pubblici e privati nel futuro

30 gennaio 2026 | 11:00 | Marcello Ortenzi

Bio e Natura

I microbi nascosti che decidono il sapore del lievito madre

Farine diverse, come il grano integrale o la farina di pane, incoraggiano diverse comunità batteriche, che possono influenzare sottilmente il sapore, la consistenza e la fermentazione

29 gennaio 2026 | 14:00

Bio e Natura

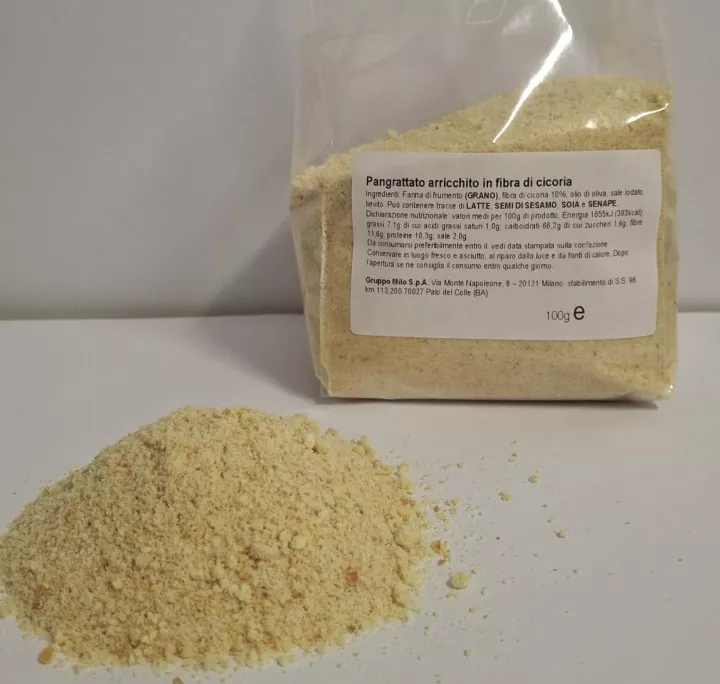

Dal pane agli alimenti funzionali: come nasce il pangrattato “fortificato” che piace ai consumatori

L’utilizzo di ingredienti derivati da sottoprodotti alimentari valorizza la sostenibilità, mentre i claim nutrizionali aumentano l’appeal verso consumatori attenti a salute e benessere, aprendo la strada a un prodotto innovativo e competitivo sul mercato

23 gennaio 2026 | 12:00 | Francesco Garofalo

Bio e Natura

Monk Fruit, dolcificante senza zuccheri con tanti antiossidanti

La dolcezza del Monk Fruit, originario della Cina, non deriva da glucosio o fruttosio, ma da composti naturali chiamati mogrosidi, che non vengono metabolizzati come gli zuccheri tradizionali. Ha attirato l'attenzione scientifica moderna per gli alti livelli di antiossidanti

22 gennaio 2026 | 16:00

Bio e Natura

Cipolle fermentate per dare il sapore di carne alle proteine vegetali

Replicare i sapori e gli aromi della carne si è rivelata impegnativa, con le aziende che spesso si affidano a additivi sintetici. Un recente studio svela una potenziale soluzione: cipolle, erba cipollina e porri

21 gennaio 2026 | 12:00