Bio e Natura

IL MIRTO, RE DELLA MACCHIA MEDITERRANEA E LIQUORE

Arbusto spontaneo sempreverde, cresce in un clima temperato e su qualsiasi terreno. Dal suo frutto, una bacca nera, tonda e dura, si produce il tipico Mirto di Sardegna, ma in passato serviva anche per decotti, olii, pomate ed estratti per curare ulcere o affezioni alle vie respiratorie

06 novembre 2004 | Graziano Alderighi

Il mirto è un arbusto spontaneo sempreverde diffuso in alcune aree del Mediterraneo e particolarmente in Sardegna. Cresce nelle zone con clima temperato e su qualsiasi tipo di terreno, in particolare su quelli acidi e riparati dal vento. Generalmente lo si può trovare nella macchia bassa, in prossimità del lentisco (Pistacia lentiscus).

La pianta è facilmente riconoscibile grazie alle caratteristiche foglie lucide, ai fiori bianchi e profumati e alle bacche tonde e bluastre, del diametro di circa un centimetro.

Il periodo della fioritura è tra maggio e luglio, mentre le bacche giungono a maturazione verso la fine di novembre.

La raccolta delle bacche di mirto avviene tra la fine di novembre, il periodo in cui il frutto giunge a maturazione, ed il mese di gennaio.

I primi riferimenti circa l'uso della pianta di mirto sono d’età greca: se ne cinse la testa con una corona proprio Venere, dea dell'Amore, dopo il giudizio di Paride, facendo assurgere il mirto a simbolo dell'amore e della bellezza.

I Romani usarono spesso l'arbusto in fiore come motivo ornamentale lungo i viali e le piazze pubbliche ma ne anche conoscevano le proprietà mediche: dal mirto ricavavano decotti, olii, pomate ed estratti per curare ulcere o affezioni alle vie respiratorie.

Nel Medioevo i profumieri ottenevano dai suoi fiori un'essenza chiamata "acqua degli angeli"; nei secoli le sue bacche vennero impiegate anche come colorante e come inchiostro.

Ai giorni nostri in Sardegna l'utilizzo delle bacche di mirto serve principalmente per la preparazione del liquore.

Il liquore

La preparazione dell'infuso non si discosta molto dal metodo tradizionale usato dai primi produttori: la genuinità del prodotto finale è garantita sia dall'uso dei quattro ingredienti di base (acqua, alcol, bacche, zucchero/miele), sia dal perfetto dosaggio e tempismo delle operazioni, sia dall'assenza di coloranti, conservanti o dei cosiddetti aromi naturali.

Le bacche sono normalmente sottoposte ad un accurato lavaggio con acqua fredda, successivamente vengono poste in silos d'acciaio, all'interno dei quali viene avviato il processo di infusione in alcol purissimo.

Ogni fase produttiva successiva, fino all'imbottigliamento, avviene a freddo: in tal modo si evita di alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto finito.

Terminato il periodo di infusione, si effettua la separazione tra la fase liquida e la fase solida, prelevando dai silos la frazione alcolica, ovvero separando l'infuso dalla massa di bacche impregnate d'alcol; quest'ultima, a sua volta, viene lavata con acqua pura in modo da recuperare il liquido alcolico ancora contenuto nelle bacche macerate, particolarmente ricco di aromi e successivamente convogliato nei silos in cui è già contenuta la frazione alcolica.

Si viene così a comporre l'infuso di mirto tecnicamente indicato come prodotto di massa, che in tale fase ha ancora una gradazione alcolica molto elevata (almeno 50 gradi). Poco prima dell'imbottigliamento, l'infuso viene addolcito con zucchero e/o miele e portato alla gradazione desiderata (comunque non inferiore a 30°) con l'aggiunta di acqua demineralizzata.

L'uso di filtri naturali, infine, contribuisce a rendere più limpido e brillante il liquore ottenuto: a questo punto il Mirto di Sardegna è pronto per essere avviato alla linea di imbottigliamento.

Potrebbero interessarti

Bio e Natura

Flower power: i fiori di melo da scarto a risorsa per l’industria

Uno studio del gruppo di ricerca di microbiologia degli alimenti Micro4Food della Libera Università di Bolzano ha dimostrato che la fermentazione dei fiori di melo permette di produrre estratti potenzialmente interessanti per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica

01 febbraio 2026 | 11:00

Bio e Natura

Lo sviluppo delle filiere agroforestali e delle energie rinnovabili nei territori montani

La programmazione comunitaria 2028-3034: il legno, la gestione, la pianificazione, la certificazione forestale, l’uso del legno per nuove energie, per impianti intelligenti domestici, comunali, per edifici pubblici e privati nel futuro

30 gennaio 2026 | 11:00 | Marcello Ortenzi

Bio e Natura

I microbi nascosti che decidono il sapore del lievito madre

Farine diverse, come il grano integrale o la farina di pane, incoraggiano diverse comunità batteriche, che possono influenzare sottilmente il sapore, la consistenza e la fermentazione

29 gennaio 2026 | 14:00

Bio e Natura

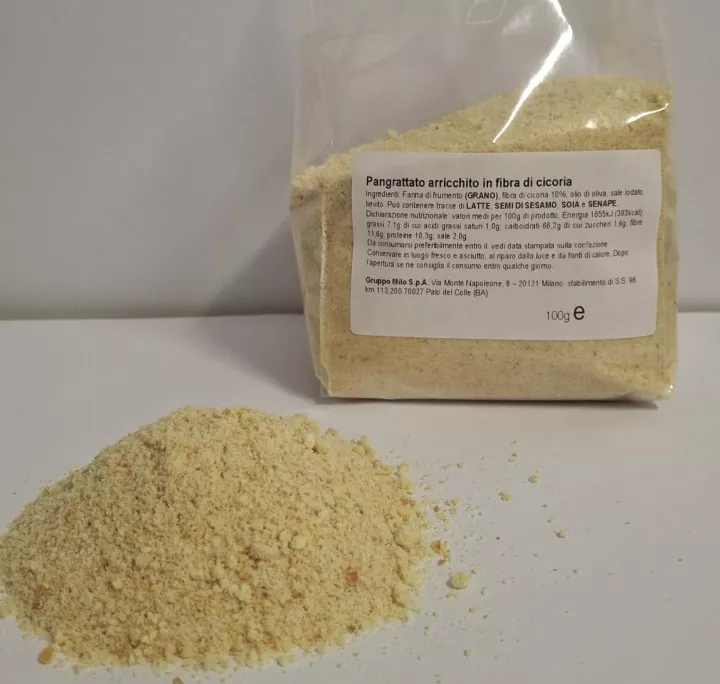

Dal pane agli alimenti funzionali: come nasce il pangrattato “fortificato” che piace ai consumatori

L’utilizzo di ingredienti derivati da sottoprodotti alimentari valorizza la sostenibilità, mentre i claim nutrizionali aumentano l’appeal verso consumatori attenti a salute e benessere, aprendo la strada a un prodotto innovativo e competitivo sul mercato

23 gennaio 2026 | 12:00 | Francesco Garofalo

Bio e Natura

Monk Fruit, dolcificante senza zuccheri con tanti antiossidanti

La dolcezza del Monk Fruit, originario della Cina, non deriva da glucosio o fruttosio, ma da composti naturali chiamati mogrosidi, che non vengono metabolizzati come gli zuccheri tradizionali. Ha attirato l'attenzione scientifica moderna per gli alti livelli di antiossidanti

22 gennaio 2026 | 16:00

Bio e Natura

Cipolle fermentate per dare il sapore di carne alle proteine vegetali

Replicare i sapori e gli aromi della carne si è rivelata impegnativa, con le aziende che spesso si affidano a additivi sintetici. Un recente studio svela una potenziale soluzione: cipolle, erba cipollina e porri

21 gennaio 2026 | 12:00