Mondo Enoico

La composizione dei vini dai vitigni tolleranti ai patogeni fungini

L’aumentata pressione e resistenza ai fitofarmaci dei patogeni, l’impatto crescente dei cambiamenti climatici e l’aumentata sensibilità ambientale, hanno portato a puntare sull’utilizzo della biodiversità viticola

03 dicembre 2021 | Fulvio Mattivi

Molti ritengono che i vitigni tolleranti ai patogeni fungini siano una novità. L’uomo ha la memoria corta. Vi sono stati decenni, a partire dal 1871 circa, in cui la necessità impellente di trovare soluzioni contro la fillossera, e poi di affrontare una serie di nuovi patogeni fungini arrivati dall’America, hanno indotto ad esplorare l’enorme biodiversità presente nelle viti alla ricerca di migliorare svariati caratteri. Tramite la tecnica dell’incrocio di viti americane, portatori di resistenza ai patogeni, con la vite europea, sono stati introdotti caratteri di rusticità e di resistenza alle intemperie e perfino agli insetti (tignola e tignoletta). Un percorso non semplice, dato che in molti casi le prime generazioni di questi “ibridi interspecifici” avevano ancora composizione diversa e caratteri qualitativi inferiori a quelli richiesti dal mercato Europeo. Ma venne rapidamente migliorata effettuando successivi re-incroci con vitigni europei, per cercare di elevare la qualità delle uve e dei vini, mantenendo i geni di resistenza.

L’enorme sfida affrontata dalla ricerca a cavallo tra il XVIII e XIX secolo è ben sintetizzata dal professore dell’Università di Tolosa Ernest Pée-Laby nella terza edizione ampliata, del 1929, del suo trattato dove descrive il contesto dei nuovi patogeni ed il comportamento di ben 202 di questi nuovi vitigni.

L’enorme sfida affrontata dalla ricerca a cavallo tra il XVIII e XIX secolo è ben sintetizzata dal professore dell’Università di Tolosa Ernest Pée-Laby nella terza edizione ampliata, del 1929, del suo trattato dove descrive il contesto dei nuovi patogeni ed il comportamento di ben 202 di questi nuovi vitigni.

“Non appena il reimpianto (dei vigneti distrutti dalla fillossera) ebbe termine, una serie di nuove piaghe si abbatté su questa infelice vite. È stata la peronospora la prima che ci è arrivata dall'America come la fillossera. Intorno al 1880, tutte le viti d'Europa furono invase da questo parassita. È vero che, dal 1850, furono spesso attaccati dall'oidio, ma furono difesi con il fiore di zolfo. Poi fu l'antracnosi e soprattutto il marciume nero. Il terribile marciume nero, il terrore dei viticoltori, una malattia che, in poche ore, spazzò via i raccolti mal difesi. È ancora un regalo degli Stati Uniti. La sua presenza fu osservata per la prima volta in Francia intorno al 1885.”

Inoltre, sulla base di una esperienza ultraventennale nel monitoraggio, Pée-Laby proseguiva:

“D'altra parte, nell'inevitabile quantità di nuovi ibridi introdotti nel campo della sperimentazione, da questa volta ho dovuto scegliere di indicare solo i vitigni che mi sembravano soddisfare le condizioni di un vero ibrido. Ho dovuto rivedere lo stesso ibrido in ambienti diversi prima di potermi formare un'opinione sul suo valore. Ecco già un esempio per mostrare la necessità di non proporre troppo presto le capacità di un determinato ibrido.”

“Gli ibridi sono coltivati ​​per fornire economicamente il vino necessario per il consumo. Ma deve ancora essere accettabile. Ne abbiamo dubitato per molto tempo. A poco a poco, grazie alle mostre e ai concorsi di vini ibridi organizzati nei principali centri di produzione, si è riconosciuto che se esistevano, soprattutto all'inizio, ibridi che producevano vini imbevibili, principalmente dal sapore foxy, ce n'erano altri che erano in grado, non solo di dare vini ordinari equivalenti a quelli dei vigneti francesi, ma anche di superarli, principalmente nei bianchi, in attesa che si notino gli stessi progressi per i vini rossi, che non tarderanno ad arrivare.”

“L'entusiasmo per la coltivazione di nuovi ibridi è tanto maggiore in quanto i vini prodotti da questi vitigni sono riconosciuti come buoni e possono competere vantaggiosamente con quelli prodotti dai vitigni francesi.”

Purtroppo, l’arrivo dopo la seconda guerra mondiale della meccanizzazione accompagnata dalla difesa chimica, ha visto abbandonare quasi del tutto quello che era un terreno fertile di ricerca. Alcuni gruppi di ricerca hanno caparbiamente tenuto vivo il miglioramento genetico, con il rilascio di qualche vitigno bianco degno di nota, specie sul versante qualitativo, nel centro Europa.

Intanto, verso il 1960, nella peraltro lodevole intenzione di difendere gli oltre 500 vitigni autoctoni presenti, partì una demonizzazione degli ibridi produttori, basata sul contenuto di tracce più elevate di metanolo e, nei vini rossi, della presenza di pigmenti antocianici portanti due molecole di zucchero, invece che una sola come per le uve ed i vini da vite europea. Agli occhi odierni è chiaro che fu una guerra senza esclusione di colpi, volta a togliere completamente dal mercato le varietà ibride tolleranti ai patogeni. Basata su argomentazioni largamente pretestuose, anzi direi “ridicole” nel caso degli antociani diglucosidi. Il progresso della scienza ha permesso di smascherare queste argomentazioni scientificamente poco fondate, ma si sa in Europa la legge non si preoccupa molto della scienza. Quindi i divieti introdotti nel secolo scorso sono ancora oggi presenti nella legislazione europea, ponendo dei vincoli all’utilizzo dei vitigni tolleranti a bacca rossa.

Alle volte la storia è ciclica. Un secolo dopo, l’aumentata pressione e resistenza ai fitofarmaci dei patogeni, l’impatto crescente dei cambiamenti climatici che pone in dubbio l’esistenza stessa di alcuni vini come oggi li conosciamo, e l’aumentata sensibilità ambientale, hanno portato numerosi centri di ricerca a puntare nuovamente sull’utilizzo della biodiversità esistente all’interno della vite per trovare risposte durature. Dispiegando approcci diversi, dal classico incrocio fino al genome editing. Sono già oggi disponibili decine di vitigni interessanti, molti dei quali ammessi alla coltivazione. Che sono il risultato di svariate generazioni di reincrocio con le viti europee, aumentando ad ogni generazione la vicinanza genetica con la Vitis vinifera. Per questo non vengono più denominati ibridi, un termine ormai desueto. Sono ormai considerati geneticamente equivalenti ai vitigni europei tradizionali.

In questa relazione passeremo in rassegna gli elementi compositivi peculiari di alcune viti americane nel confronto con i vitigni europei. Per poi discutere i risultati di studi effettuati in Italia e Germania per confrontare la composizione delle uve e dei vini di alcuni vitigni tradizionali europei, con quella di una selezione di vitigni tolleranti. Entrambi i gruppi di vitigni, tradizionali e tolleranti ai patogeni fungini, hanno una elevata diversità. Come per i vitigni tradizionali, la loro composizione dipende enormemente dall’interazione con il territorio. Le prime conclusioni di questi studi sono chiare. Lo spazio metabolico, ossia l’insieme dei metaboliti presenti nei prodotti delle due famiglie di vitigni sono del tutto sovrapponibili. In modo pressoché totale per i vitigni bianchi. L’unica classe di composti che resta distintiva, perché maggiormente presente, è quella degli antociani diglucosidi in molti vitigni tolleranti a bacca rossa. Stranamente, nei programmi di selezione si è finora spesso trascurato questo aspetto. Ma anche questo carattere può essere rimosso durante la selezione della progenie, come dimostrano i vitigni Termantis e Nermantis rilasciati dalla Fondazione Mach.

Quello che emerge da questi studi, e dalla valutazione dei risultati delle numerose aziende che stanno facendo da esploratori, è che i vitigni tolleranti alle malattie presentano caratteristiche produttive e qualitative estremamente diversificate. Alcuni, ma non tutti, hanno il potenziale di poter produrre vini di elevata qualità ed anche di eccellenza. Hanno caratteristiche che possono spaziare dalla produzione di vini spumanti fino agli orange, dai rosati ai vini rossi da invecchiamento. Purtroppo, l’introduzione in Italia richiede oggi la replicazione di esperimenti similari, nelle diverse regioni, che lasciano poco spazio alla valutazione fine della attitudine vitienologica. Sono di limitata utilità. Serve uno sforzo coordinato per realizzare più importanti sperimentazioni a livello nazionale, per valutare per ogni genotipo quali siano le modalità di coltivazione ottimale, quali stili di vino valorizzino ciascun vitigno, e soprattutto quale sia la plasticità e quali le migliori combinazioni con il territorio.

Ogni tanto si sente raccontare che i vitigni tolleranti vanno bene per essere piantati nelle zone sensibili, vicino ai centri abitati, o dove vi siano contenziosi con i residenti. Se fosse così, dovremmo dare per scontato che sono vitigni di serie b. Non è questo il caso, ma serve uno sforzo importante per una sperimentazione pluriennale che permetta una espansione di una viticoltura a basso impatto, legata al clima ed al territorio. Se ci sarà – cosa di cui sono convinto - un futuro di crescita, non sarà certo a scapito della qualità.

Potrebbero interessarti

Mondo Enoico

Le cantine sono piene: quasi 61 milioni di ettolitri di vino in giacenza

Forte aumento delle giacenze dei vini rispetto a un anno fa. Il 56,8% del vino in Italia è detenuto nelle regioni del Nord ed è in prevalenza rosso con i vini varietali detenuti costituiscono appena l’1,5% del totale

13 febbraio 2026 | 09:00

Mondo Enoico

Nasce la Glera del futuro: sette nuove varietà resistenti per sostenere il Prosecco Doc e Docg

Quattro delle sette varietà resistenti nascono dal programma di miglioramento genetico autonomo di VCR e sono in fase avanzata di iscrizione al Registro varietale nazionale, con disponibilità prevista tra febbraio 2026 e fine 2027

02 febbraio 2026 | 11:00

Mondo Enoico

Aumentano le giacenze di vino nelle cantine italiane

Rispetto alla vendemmia 2024 in forte aumento sia la gicenza di vini che di mosti. Nel solo Veneto è presente il 27,1% del vino nazionale. Le prime 20 denominazioni contribuiscono al 58,4% del totale delle giacenze di vini a indicazione geografica

07 gennaio 2026 | 13:00

Mondo Enoico

Vino per le Feste natalizie: si beve meno e solo alta qualità

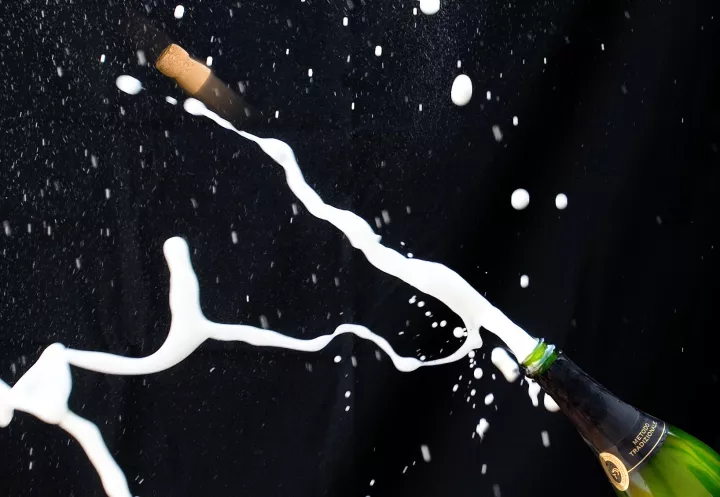

In crescita le bollicine italiane premium, come Franciacorta, Trento e Alta Langa, in calo gli Champagne medio-bassi. Nei fatidici 35 giorni di fine anno in Italia, non supereremo i 90-92 milioni di bottiglie di bollicine stappate. 240 milioni di tappi Made in Italy nel mondo

10 dicembre 2025 | 15:00

Mondo Enoico

Trattamenti fogliari per migliorare le risposte della vite alla siccità, alle alte temperature e alla salinità

Le applicazioni fogliari possono migliorare la tolleranza della vite alla salinità, alla siccità e allo stress termico modulando le risposte fisiologiche e il metabolismo secondario, sostenendo così la stabilità della produzione e la qualità dell'uva

08 dicembre 2025 | 13:00

Mondo Enoico

L'Italia è il più grande produttore mondiale di vino nel 2025

Il mercato mondiale del vino dovrebbe rimanere sostanzialmente equilibrato, poiché la crescita limitata della produzione contribuirà a stabilizzare le scorte in un contesto di indebolimento della domanda e di continue incertezze commerciali

14 novembre 2025 | 10:00