Mondo Enoico

LA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE: UN FITOPLASMA TRASMESSO DALLA CICALINA AMERICANA

Malattia temuta soprattutto al Nord, si sta rapidamente diffondendo anche in altre regioni viticole. Quando si presentano i sintomi è già troppo tardi, la vite infetta è compromessa. È quindi necessario prestare molta attenzione all’insetto vettore. Sono i servizi fitosanitari regionali a monitorarne la diffusione e definire le misure di lotta

04 giugno 2005 | Graziano Alderighi

La flavescenza dorata è una pericolosa malattia della vite arrivata dagli Stati Uniti ed osservata per la prima volta in Francia, nella zona dell'Armagnac, nel 1955, poi in Corsica nel 1970 e nell'Aude nel 1982.

In Italia, invece, la flavescenza dorata è stata segnalata per la prima volta in Oltrepò pavese nel 1973. Oggi rappresenta il fitoplasma probabilmente più temuto nei vigneti del nord Italia, non solo in ragione della sua diffusione ma anche per gli ingenti danni provocati. È infatti in grado di decimare interi vigneti.

Il Decreto Ministeriale del 31.5.2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite†introduce la lotta obbligatoria contro l’insetto vettore su tutto il territorio nazionale, non solo nelle aree già infette, ma anche in quelle esenti. Normalmente i trattamenti insetticidi da effettuare sono due; uno a metà giugno, l'altro tre settimane dopo (primi di luglio).

L’insetto vettore: cicalina americana

Il vettore è la cicalina Scaphoideus titanus. È un insetto che compie una generazione all'anno: gli adulti depongono le uova a fine estate sotto la corteccia, nel terreno e in anfratti. Le uova si schiudono verso maggio per un periodo che dura 6-12 settimane. I primi adulti appaiono in luglio e generalmente scompaiono alla fine di settembre. Lo Scaphoideus è ospite esclusivamente della vite, sulla quale trascorre l'intero ciclo.

Alla schiusura delle uova le larve non sono ancora vettori della flavescenza, per diventarlo devono nutrirsi almeno una volta su materiale vegetale infetto. La trasmissione del fitoplasma è di tipo persistente: la cicalina diventa vettore della malattia solo dopo 3-4 settimane dal momento in cui si è alimentata su materiale infetto, il tempo necessario perché il fitoplasma raggiunga le ghiandole salivari, dopo di che è infettivo fino alla morte. Questo significa che la malattia può essere trasmessa solo se già presente nell'ambiente e dopo un certo periodo di tempo.

La malattia

È un fitoplasma, ovvero un parassita vegetali appartenenti alla classe dei Mollicutes.

Può vivere in natura solo se può compiere per intero il suo ciclo annuale, che si svolge alternativamente all'interno della cicalina ed all'interno della vite.

Il fitoplasma può essere identificato tramite due tecniche: test ELISA: fino al 1993 si poteva effettuare solo sulle cicaline, poi è stato possibile utilizzarlo sulle foglie di vite; test del genoma: la presenza di DNA estraneo può essere rilevato sia nelle cicaline che sul materiale vegetale.

Il fitoplasma della flavescenza dorata può essere trasmesso solo dal vettore specifico e la sua presenza può essere evidenziata da un test di trasmissione.

I sintomi

I sintomi appaiono nel luglio dell'anno seguente l'infezione. Con l'avanzare della stagione si rendono sempre più manifesti, fino a raggiungere la loro massima espressione in tarda estate, autunno. Cambiano da varietà a varietà , specialmente tra vitigni rossi e bianchi, ma alcune caratteristiche sono: foglie arrossate (nelle varietà rosse) o ingiallite (nelle varietà bianche), arrotolate e fragili; i tralci sono scarsamente lignificati e a portamento cadente; i grappoli si seccano e cadono (si può perdere fino al 90 % della produzione).

Raramente la pianta infetta muore; la flavescenza dorata porta ad un graduale deperimento della pianta ed alla compromissione quantitativa e qualitativa della produzione. Tuttavia se una pianta viene reinfettata diminuirà la sua probabilità di sopravvivenza all’inverno.

Varietà molto sensibili sono: Chardonnay, Pinot grigio, Barbera, Trebbiano, Sangiovese, Cabernet franc, Garganega.

Anche i portainnesti possono essere infettati. In alcuni casi si nota un ritardo alla ripresa vegetativa e/o una cattiva lignificazione di alcuni tralci in autunno. La presenza di entrambi i sintomi indica la sicura presenza della flavescenza. I portainnesti non si risanano e dal momento in cui vengono infettati lo rimangono per sempre. Recenti osservazioni hanno evidenziato che piante innestate su portainnesto sano ma proveniente da pianta madre infetta possono dimostrare sintomi 3-5 anni più tardi anche se protette da inoculazioni successive.

Difesa per agricoltura convenzionale o integrata

In agricoltura convenzionale la lotta alla flavescenza si basa su diversi provvedimenti.

Produzione di portainnesti sani: trattamenti insetticidi sui vivai (3 all'anno) con organofosforici o piretroidi; trattamenti con acqua calda (55°C per 45 minuti) sul materiale legnoso raccolto. Tale tecnica è assai efficiente ma tuttavia non applicata sistematicamente dai vivaisti.

Protezione dei vigneti: trattamenti estivi con insetticidi (in giugno e in luglio); eradicazione di piante malate o vigneti abbandonati.

Per eliminare il responsabile della trasmissione e diffusione della malattia si possono utilizzare vari prodotti: insetticidi regolatori di crescita (principi attivi: buprofezin, flufenoxuron, indoxacarb). Alcuni esteri fosforici (pricipi attivi: fenitrotion, clorpirifos, clorpirifos-etile).

Il fenossiderivato etofenprox utilizzabile non più di una volta l'anno.

Difesa in agricoltura biologica

La rimozione e la bruciatura del materiale di potatura invernale può ridurre la presenza della cicalina del 25-30 %. La rimozione dei tralci verdi a giugno porta alla distruzione di circa il 50 % delle giovani larve di cicalina. Trattamenti invernali con oli bianchi possono distruggere il 25-35 % delle uova. Tutte le pratiche sopra menzionate applicate assieme non eliminano comunque più del 50 % delle cicaline.

Dall'88 si sta testando l'efficacia degli insetticidi utilizzabili in biologico. Nessuno dei prodotti in prova ha dato risultati sufficienti, a parte il rotenone che, se opportunamente distribuito, può eliminare fino al 60-75 % delle cicaline. Addizionando pinolene (0,2/hl) se ne migliora significativamente l'effetto. Tuttavia, numerose osservazioni e dati sperimentali dimostrano come l'efficacia del rotenone possa diminuire drammaticamente se le applicazioni non vengono effettuate nella maniera appropriata. La distribuzione deve avvenire a sera tardi e con cielo coperto, l'acqua deve essere acidificata se necessario.

Potrebbero interessarti

Mondo Enoico

Le cantine sono piene: quasi 61 milioni di ettolitri di vino in giacenza

Forte aumento delle giacenze dei vini rispetto a un anno fa. Il 56,8% del vino in Italia è detenuto nelle regioni del Nord ed è in prevalenza rosso con i vini varietali detenuti costituiscono appena l’1,5% del totale

13 febbraio 2026 | 09:00

Mondo Enoico

Nasce la Glera del futuro: sette nuove varietà resistenti per sostenere il Prosecco Doc e Docg

Quattro delle sette varietà resistenti nascono dal programma di miglioramento genetico autonomo di VCR e sono in fase avanzata di iscrizione al Registro varietale nazionale, con disponibilità prevista tra febbraio 2026 e fine 2027

02 febbraio 2026 | 11:00

Mondo Enoico

Aumentano le giacenze di vino nelle cantine italiane

Rispetto alla vendemmia 2024 in forte aumento sia la gicenza di vini che di mosti. Nel solo Veneto è presente il 27,1% del vino nazionale. Le prime 20 denominazioni contribuiscono al 58,4% del totale delle giacenze di vini a indicazione geografica

07 gennaio 2026 | 13:00

Mondo Enoico

Vino per le Feste natalizie: si beve meno e solo alta qualità

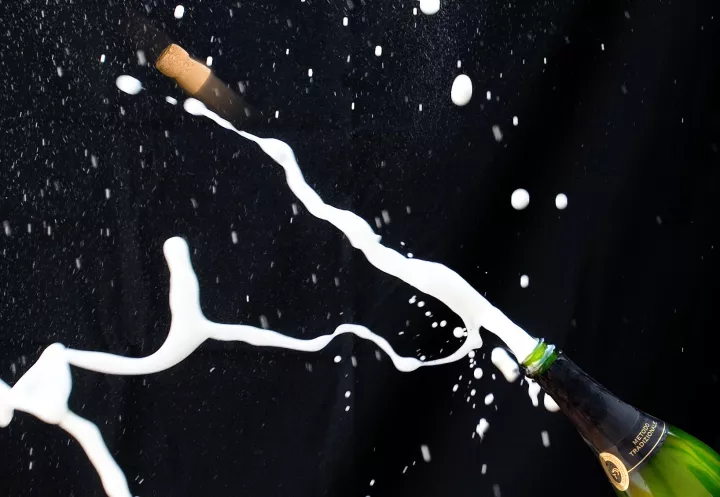

In crescita le bollicine italiane premium, come Franciacorta, Trento e Alta Langa, in calo gli Champagne medio-bassi. Nei fatidici 35 giorni di fine anno in Italia, non supereremo i 90-92 milioni di bottiglie di bollicine stappate. 240 milioni di tappi Made in Italy nel mondo

10 dicembre 2025 | 15:00

Mondo Enoico

Trattamenti fogliari per migliorare le risposte della vite alla siccità, alle alte temperature e alla salinità

Le applicazioni fogliari possono migliorare la tolleranza della vite alla salinità, alla siccità e allo stress termico modulando le risposte fisiologiche e il metabolismo secondario, sostenendo così la stabilità della produzione e la qualità dell'uva

08 dicembre 2025 | 13:00

Mondo Enoico

L'Italia è il più grande produttore mondiale di vino nel 2025

Il mercato mondiale del vino dovrebbe rimanere sostanzialmente equilibrato, poiché la crescita limitata della produzione contribuirà a stabilizzare le scorte in un contesto di indebolimento della domanda e di continue incertezze commerciali

14 novembre 2025 | 10:00