L'arca olearia

Caratterizzate 47 accessioni di olivo del germoplasma autoctono siciliano

Comprese le relazioni genetiche tra i genotipi in studio, ponendo i presupposti per la costituzione di un database genetico. Tutte le accessioni/cultivar prese in esame sono state discriminate e non è emerso nessun caso di sinonimia. Ecco la tesi vincitrice della Borsa di Studio Giorgio Fazari

23 luglio 2021 | Vitamaria Pantano

Il lavoro di ricerca condotto e che è stato oggetto di dissertazione finale ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze delle Produzioni e Tecnologie Agrarie ha avuto lo scopo di caratterizzare, attraverso osservazioni morfologiche e indagini bio-molecolari 47 accessioni di olivo del germoplasma autoctono siciliano. A partire dagli anni 80 il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (Dipartimento SAAF) dell’Università degli Studi di Palermo ha avviato una estesa indagine al fine di individuare e caratterizzare le numerose accessioni di olivo presenti in Sicilia rappresentate da “Piante Monumentali” riscontrate nell’Isola. L’attività effettuata nel corso di quella prima indagine si è concretizzata con la pubblicazione del primo “Catalogo delle cultivar d’olivo siciliane” (Caruso et al., 2007), nel quale sono state descritte sotto l’aspetto morfologico, bio-molecolare, fenologico e chimico-fisico degli oli prodotti da 25 cultivar autoctone. Negli anni successivi alla pubblicazione del primo “database” delle cultivar siciliane il Dipartimento SAAF ha proseguito nell’attività intrapresa estendendola del punto di vista territoriale e approfondendola dal punto di vista genetico, operando subito uno screening bio-molecolare su tutte le nuove accessioni che venivano segnalate nel corso degli anni, al fine di individuare genotipi sfuggiti nella prima indagine e mirare le osservazioni su materiale genetico “esclusivo”.

Nel 2015, con materiale di propagazione prelevato da cultivar principali descritte nel Catalogo e i nuovi genotipi individuati è stato costituito un campo collezione in agro di Sciacca (AG) mettendo a dimora piante di un anno di età innestate su semenzali di Olea europea L. . Per ciascuna accessione sono state messe a dimora 5 piante/repliche.

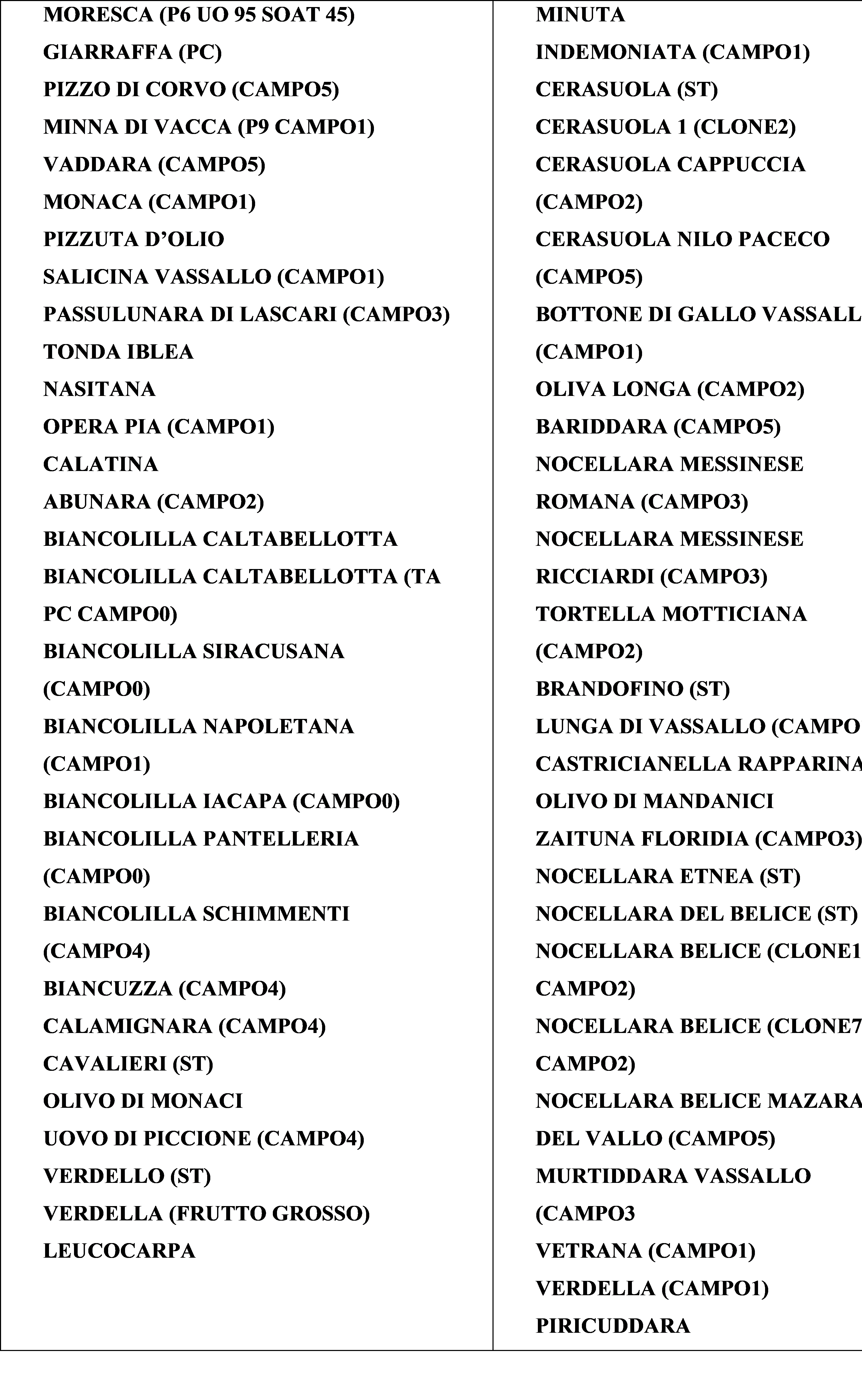

Tabella 1- Cultivar/accessioni appartenenti al germoplasma autoctono siciliano esaminato

Su tutte le 5 piante dei genotipi in studio è stata eseguita l’analisi dei principali caratteri morfologici seguendo le indicazioni riportate nel “Manuale per la caratterizzazione primaria delle cultivar di olivo del germoplasma siciliano”, pubblicato da Caruso et al. nel 2007. I rilievi sulle caratteristiche biometriche di foglie, frutti, endocarpo, infiorescenze ed albero sono stati eseguiti nella stagione vegeto produttiva 2018-2019. L’analisi dei dati è stata eseguita attraverso una matrice di similarità; per la costituzione della matrice delle distanze è stato utilizzato il metodo della percentuale di discordanza, mentre come algoritmo di associazione dei cluster è stato utilizzato il metodo del legame completo.

Il germoplasma in studio è stato caratterizzato per mezzo di marcatori molecolari microsatelliti con elevata capacità discriminante e raccomandati in letteratura.

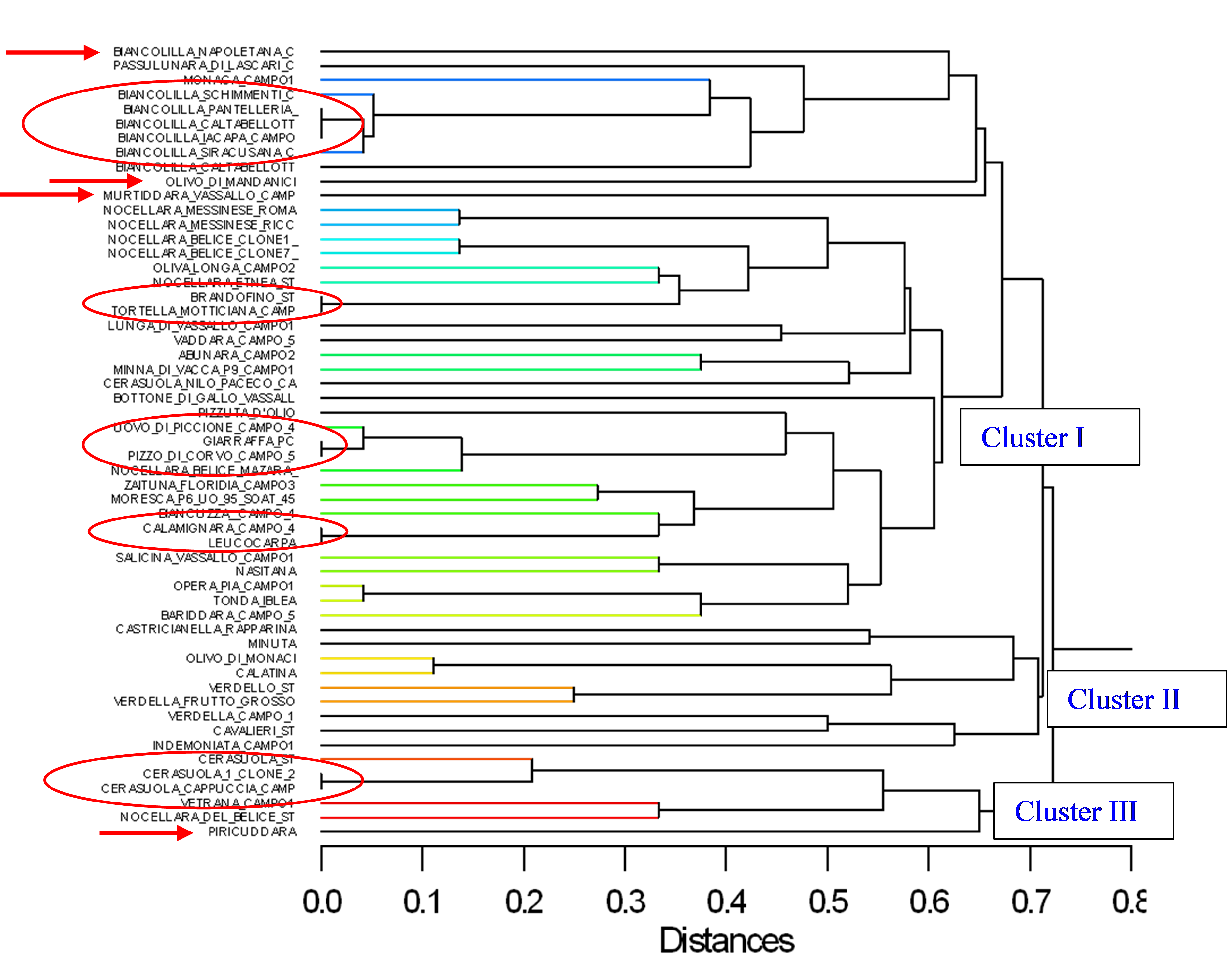

In figura 1 è riportato il dendrogramma di similarità genetica dal quale emergono 3 cluster principali.

Figura 1- Dendrogramma UPGMA basato sul coefficiente Simple matching indicante le similarità genetiche tra i 55 genotipi di olivo in studio derivate da dati SSR. La scala rappresenta i valori del coefficiente di similarità

Il cluster I presenta un sub cluster costituito dai genotipi denominati “Biancolilla”; il cluster II e III mostrano eterogeneità, confermando l’elevata variabilità genetica dell’olivo nel territorio siciliano. I microsatelliti hanno permesso di identificare l’80% delle accessioni ma purtroppo non hanno discriminato 5 gruppi d’identità (evidenziati in rosso in figura 1). Il gruppo d’identità delle Biancolilla mostra relazioni tra Biancolilla Schimmenti e Biancolilla Siracusana; a distinguersi è invece la Biancolilla Napoletana. Il gruppo di identità molecolare Pizzo di Corvo/Giarraffa PC ha mostrato un coefficiente di similarità genetica pari a 0,45 con il genotipo Uovo di Piccione e un coefficiente di similarità genetica pari a 0,13 con la Nocellara Belice Mazara del Vallo. Ad evidenziare profili molecolari abbastanza diversificati rispetto ai profili delle accessioni in studio sono le accessioni Murtiddara Vassallo, Olivo di Mandanici e Piricuddara.

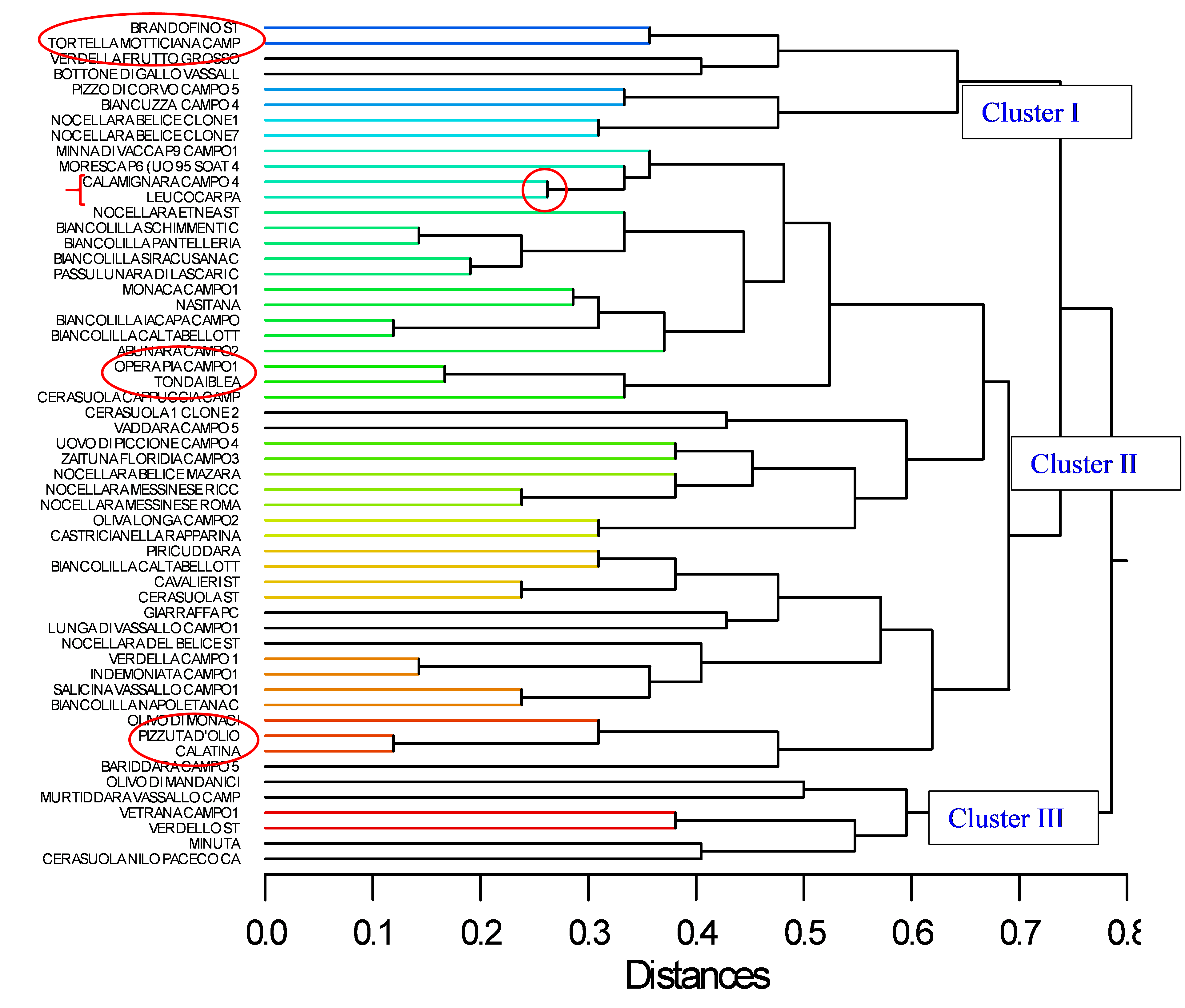

I gruppi d’identità individuati con l’analisi molecolare non hanno trovato conferma nell’analisi morfologica. Tutte le accessioni/cultivar prese in esame sono state discriminate e non è emerso nessun caso di sinonimia. Dall’analisi di dettaglio del dendrogramma (figura 2) si possono distinguere 3 cluster.

Figura 2- Dendrogramma di Distanza, derivato dall’analisi statistica di 42 caratteri morfologici sulla popolazione di 55 genotipi di olivo in studio, basato sulla distanza “percent” e sul “complete linkage method”. La scala rappresenta i valori distanza

Il valore dei coefficienti di distanza è variato da un minimo di 0,11 tra le accessioni Pizzuta d’olio/Calatina e Biancolilla Iacapa/Biancolilla Caltabellotta e un massimo di 0,38 tra le accessioni Uovo di Piccione (campo4)/Zaituna Floridia. Le cultivar Giarraffa PC e Pizzo di Corvo (campo 3), mostrano differenze per 18 caratteri morfologici su 42 presi in considerazione; 16 su 42 tra Brandofino ST e Tortella Motticiana (campo2). Nel caso delle 3 cultivar: Biancolilla Pantelleria (campo0), Biancolilla Caltabellotta (TA PC campo0) e Biancolilla Iacapa (campo0), l’indagine morfologica ha evidenziato particolare variabilità nei caratteri: vigore della pianta e forma della base del frutto.

Le accessioni Calatina e Pizzuta d’olio presentano differenze in 4 caratteri morfologici sui 42 presi in esame, differendo per valori di una singola classe. Nel gruppo d’identità molecolare Calamignara (campo4)/ Leucocarpa, l’elevato numero di variabili morfologiche risultate differenti ha determinato un coefficiente di distanza pari a 0,26. La discriminazione dell’accessione Leucocarpa è immediata data la particolare pigmentazione del frutto che fino all’invaiatura risulta di colore bianco anziché verde.

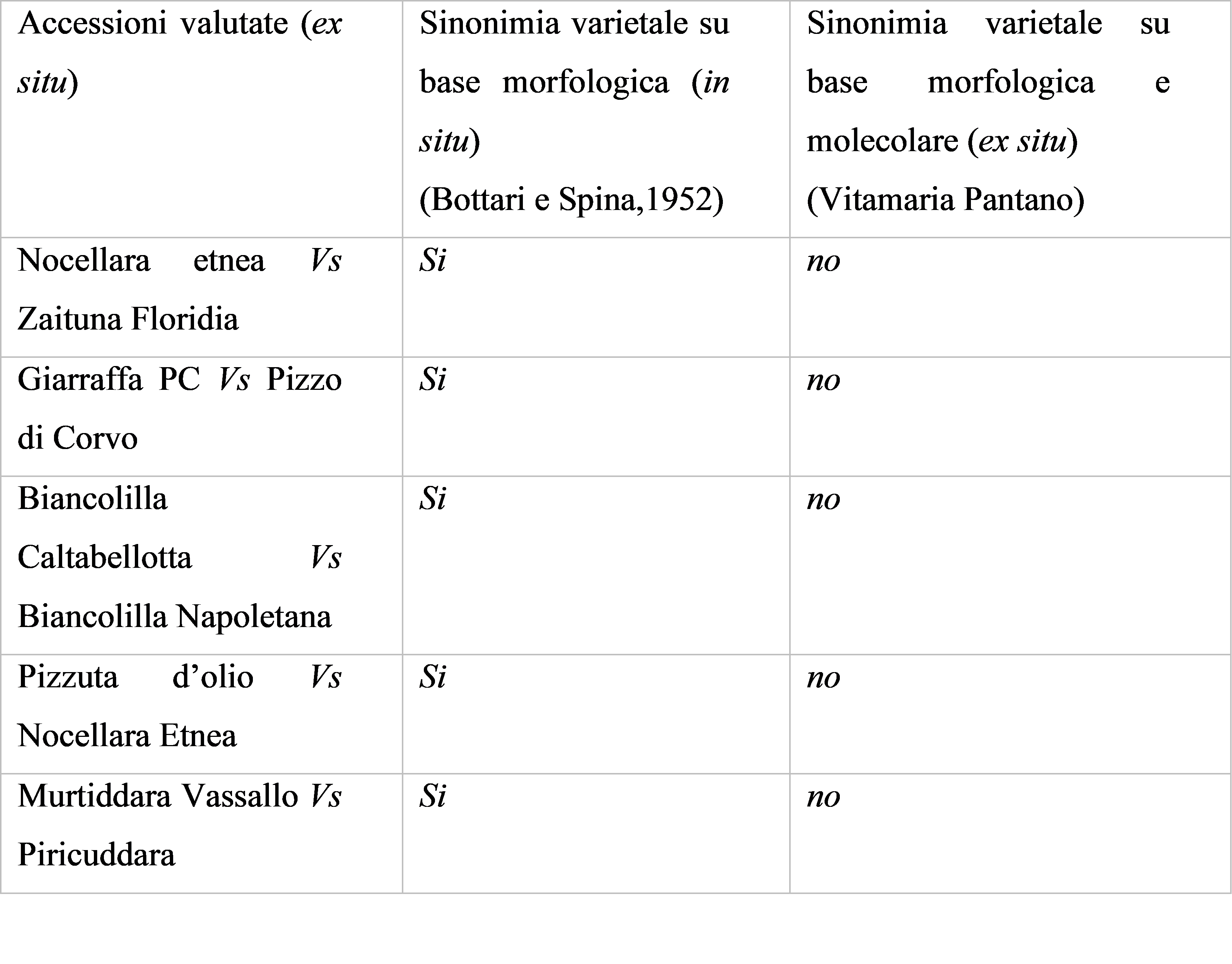

Nel 1952, Bottari e Spina, hanno condotto specifiche indagini (in situ e su base morfologica) al fine di discriminare e catalogare le numerose sinonimie ed omonimie relative a ciascuna delle varietà di olivo esaminate. Nella tabella 2 vengono evidenziate le errate attribuzioni di sinonimie indicate da Bottari e Spina.

Tabella 2- Elenco delle errate attribuzioni di sinonimie catalogate da Bottari e Spina (1952).

La combinazione delle analisi cluster basate sui microsatelliti e sui caratteri morfologici rilevati nel medesimo ambiente, ha permesso di comprendere le relazioni genetiche tra i genotipi in studio, ponendo i presupposti per la costituzione di un database genetico, supportato da un adeguato corredo di dati morfometrici, agronomici e molecolari, utile per l’identificare e discriminare i vari genotipi.

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

L’influenza delle temperature invernali e primaverili sulla fioritura, allegagione e produttività dell’olivo

Le condizioni ambientali nelle settimane e nei mesi precedenti la piena fioritura sono importanti perché possono influenzare sia la durata degli eventi fenologici sia l'intensità della fioritura. Anche le fasi successive possono essere influenzate dalla temperatura

13 febbraio 2026 | 17:00

L'arca olearia

Percezione chemestetica nell'olio extravergine di oliva in relazione alle fasi di maturazione delle olive: una prospettiva sensoriale

L’evoluzione dei composti fenolici è particolarmente rilevante, poiché la loro biosintesi, trasformazione e degradazione durante la maturazione dipendono fortemente sia dall’attività enzimatica che dal background genetico, influenzando in definitiva le proprietà chemestetiche dell'extravergine

13 febbraio 2026 | 16:00

L'arca olearia

Il vero fabbisogno in azoto dell’olivo da fertilizzanti inorganici

L’assorbimento diretto di azoto da fertilizzanti inorganici da parte dell’olivo è largamente sopravvalutato. Il valore delle strategie di gestione che supportano la mineralizzazione dell'azoto organico e, contemporaneamente, mantengono o aumentano le riserve di azoto nel suolo per la produttività dell’olivo

13 febbraio 2026 | 15:00

L'arca olearia

L'applicazione fogliare degli idrolisati proteici promuove la crescita dell'olivo

Tra le sette principali categorie di biostimolanti, gli idrolisati delle proteine hanno dimostrato di migliorare le prestazioni delle colture, in particolare in condizioni ambientali stressanti. Gli effetti sull'olivo

13 febbraio 2026 | 14:00

L'arca olearia

Oleaceina dell'olio extravergine di oliva: l'azione epigenetica con benefici per la salute

L'oleaceina inibisce l'azione di un enzima chiave nelle vie che portano a malattie come obesità, disturbi neurologici e cancro. L'olio extravergine di oliva ricco di oleaceina diventa quindi un vero e proprio farmaco epigenetico

12 febbraio 2026 | 16:00 | Alessandro Vujovic

L'arca olearia

Già venduto metà dell’olio di oliva prodotto in Italia

Le giacenze in Italia a fine gennaio sono pari a 160 mila tonnellate, la metà della produzione nazionale nella campagna olearia 2025/26. In Puglia metà dell’extravergine di oliva italiano. Aumento di 14 mila tonnellate rispetto a fine dicembre

12 febbraio 2026 | 15:00