L'arca olearia

Gestire i sottoprodotti dell'industria olearia guadagnandoci. Il settore è pronto?

I nuovi scenari e le nuove tendenze della green-economy propongono alternative interessanti nella gestione dei sottoprodotti del frantoio. I frantoiani si trovano di fronte a scelte innovative per integrare il bilancio economico e chiudere il ciclo produttivo nella salvaguardia dell’ambiente

16 gennaio 2014 | Giacomo Costagli

Correva l’anno 1996 quando fu introdotta la legge n. 574 che gettò le basi e le nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, seguita poi dal D.lgs. n. 152 dell’11 maggio 1999. In pratica si autorizzò il frantoiano allo spandimento su terreno delle acque vegetali fissando alcune restrizioni. Nonostnte quest’ultime, la legge rappresentò di fatto una via di uscita che, al tempo, fu considerata applicabile e sostenibile sia economicamente che dal punto di vista ambientale. Alla legge sull’utilizzo agronomico delle acque vegetali si arrivò con una solida base tecnico scientifica supportata da numerose pubblicazioni che sostenevano, a vantaggio dell’uso agronomico delle acque vegetali, il loro effettivo valore fertilizzante, la capacità di incremento della frazione umica del terreno e l’incremento del contenuto in azoto totale, fosforo assimilabile e potassio scambiabile.

Tutti felici dunque: i frantoiani non dovevano più fare costose depurarazioni delle acque vegetali e potevano finalmente spanderle sui propri terreni con i propri mezzi agricoli, i liberi professionisti dispensavano consulenze per le pratiche di autorizzazione e i terreni si arricchivano di sostenza organica tanto sospirata dalla moderna agricoltura che vedeva i suoi terreni sempre più impoveriti.

Negli ultimi 15 anni però la situazione della trasformazione olearia è cambiata. Molto. Due sono i principali fattori che hanno guidato il cambiamento della trasformazione: l’introduzione massiva e irruente dei sistemi agevolatori della raccolta delle olive; l’effetto positivo di sensibilizzazione al miglioramento della qualità dell’olio. Entrambi i fattori hanno provocato, nel modello classico della filiera della trasformazione in Italia, una sensibile riduzione del periodo dedicato alla campagna olearia.

Le industrie produttrici di macchine olearie hanno seguito puntualmente il cambiamento, aggiornando le capacità orarie di trasformazione degli impianti dei propri clienti cogliendo anche l’occasione per introdurre aggiornamenti tecnologici.

L’incremento medio della produzione oraria dei frantoi italiani ha però reso, anno dopo anno, l’applicazione della legge sull’uso agronomico delle acque vegetali sempre meno sostenibile e che ha visto anche un aumento dei costi di gestione. Quando la produzione di acqua vegetale è molto alta in un periodo sempre più breve e per lo più nel periodo invernale quando i terreni non sempre sono accessibili, i problemi si fanno sentire. E quando i problemi si fanno sentire, anche le frodi e le inadempienze aumentano e, di conseguenza l’accanimento dei servizi di controllo verso i frantoiani.

L’incremento medio della produzione oraria dei frantoi italiani ha però reso, anno dopo anno, l’applicazione della legge sull’uso agronomico delle acque vegetali sempre meno sostenibile e che ha visto anche un aumento dei costi di gestione. Quando la produzione di acqua vegetale è molto alta in un periodo sempre più breve e per lo più nel periodo invernale quando i terreni non sempre sono accessibili, i problemi si fanno sentire. E quando i problemi si fanno sentire, anche le frodi e le inadempienze aumentano e, di conseguenza l’accanimento dei servizi di controllo verso i frantoiani.

Insomma, la soluzione che 15 anni fa era stata vista dai frantoiani come una “salvezza” è diventata oggi una “schiavitù” e un vincolo forte al potenziale di espansione e di crescita del settore della trasformazione.

E cosa è successo nel frattempo all’impiego della sansa? L’altra metà del cielo dei sottoprodotti è stata oggetto, negli anni passati, di attenzioni da parte dell’industria dell’estrazione di olio di sansa. I sansifici ritiravano il prodotto direttamente dal frantoiano e in questo modo si chiudeva la filiera.

Nel corso degli ultimi 15 anni però l’interesse dei mercati verso l’olio di sansa è andato diminuendo e con esso anche il numero di sansifici. Nel frattempo la sansa solida tal quale ha acquisito sempre più importanza per soluzioni alternative.

Fin dal 1984 con la Legge n. 748 la sansa solida tal quale può essere usata come ammendante organico e/o può essere inviata al compostaggio. Lo spandimento su terreno della sansa solida tal quale rappresenta una operazione di facile esecuzione in campagna e senza rischi per l’ambiente. Peccato non rappresenti spesso una reale fonte di reddito ma un semplice costo.

Fonte di reddito è invece diventata la frazione legnosa della sansa. E’ pratica sempre più comune recuperare il cosiddetto nocciolino da utilizzare come fonte energetica per il frantoio stesso e/o da reimmettere sul mercato come bio-combustibile tanto di moda attualmente.

Intanto una nuova opportunità si sta aprendo per il reimpiego della sansa: quella del biogas. Gli impianti di biogas in Italia stanno nascendo a ritmi importanti e la sansa tal quale o denocciolata rappresenta a pieno titolo uno scarto dell’industria alimentare che ben si inserisce tra gli “scarti” adatti alla produzione di biogas. Si potrebbe dire che l’impianto di biogas va sostituendo il vecchio sansificio e l’inconveniente che si porta dietro è quello della necessità del trasporto su gomma dei materiali da trattare e dello stoccaggio. Per questo motivo, l’opzione del biogas diventa interessante se applicata con i più ridotti volumi possibili. Quindi con sansa solida e meglio se denocciolata. Le soluzioni di sanse umide a due fasi o di polpe di olive o patè come li vogliamo chiamare aumentano i costi di stoccaggio in frantoio, di movimentazione (pompaggi) e di trasporto su gomma.

In questa ottica Alfa Laval sta lavorando attivamente sul fronte dei sottoprodotti. Da un lato ha introdotto il BlueVap per la separazione in linea delle acque vegetali attraverso il quale re-invia la frazione solida delle acque assieme alla sansa e consente di scaricare la frazione liquida direttamente in fognatura. Attraverso il BlueVap Alfa Laval elimina lo stoccaggio delle acque in frantoio, lo spandimento su terreno e i rischi per l’ambiente (con possibili denunce penali per il frantoiano!)

Dall’altro lato Alfa Laval sta investendo ancora in ricerca e sviluppo per poter trarre vantaggi energetici dalla frazione solida della sansa denocciolata alternativi anche al biogas o utilizzabili direttamente dal frantoio.

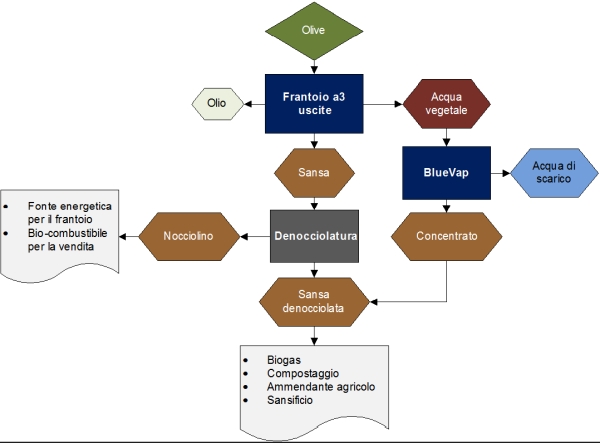

Per il momento il concetto di filiera che Alfa Laval propone e che considera aggiornato alle esigenze del momento si può riassumere nel diagramma seguente.

Nuove frontiere nella ricerca e nello studio di soluzioni alternative nella gestione dei sottoprodotti per l’Italia crediamo debbano essere ispirate dalle esigenze dei frantoiani che dovranno essere pronti a cogliere le nuove opportunità in grado di far crescere il settore in un ottica di semplificazione e rispetto dell’ambiente.

Potrebbero interessarti

L'arca olearia

Ottimizzare l'uso del fertilizzante sotto stress o deficit idrico per migliorare la produttività dell'olivo

L'interazione tra la nutrizione minerale vegetale e la disponibilità di acqua è uno dei fattori determinanti più critici della produttività delle colture in condizioni climatiche variabili. Ragionevoli riduzioni dell'offerta di azoto-fosforo-potassio nell'ambito dell'irrigazione deficitaria possono sostenere elevati livelli di produzione

30 gennaio 2026 | 16:00

L'arca olearia

Analisi della fioritura e sterilità genetica di dieci varietà di olivo italiane in superintensivo

Negli oliveti multivarietali, l'intercompatibilità tra le cultivar è vitale per massimizzare la produttività. Occorre che i fenogrammi fiorali delle varie cultivar di olivo si sovrappongono di almeno il 70%. Ecco un'analisi su Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Cima di Bitonto, Coratina, Don Carlo, Favolosa, I-77, Urano e Frantoio

30 gennaio 2026 | 15:00

L'arca olearia

Tecnologia elettrostatica per l'applicazione di fitofarmaci in oliveto: ecco perchè conviene

L'attivazione del sistema elettrostatico aumenta significativamente la deposizione in aree non esposte, migliorando la penetrazione nella chioma dell'olivo. Il volume di applicazione è stato ridotto senza compromettere l'efficienza

30 gennaio 2026 | 14:00

L'arca olearia

L'uso dell'augmentorium contro la mosca dell'olivo e gli altri parassiti

L'uso di augmentorium può estendersi al controllo di più parassiti dell'olivo. Si basa su nemici naturali che sono naturalmente presenti nel campo e, come tali, sono coerenti con i principi del controllo biologico

30 gennaio 2026 | 13:00

L'arca olearia

L'effetto di micorrize native e commerciali sulla crescita e la fisiologia dell'olivo

Le micorrize commerciali, spesso composte da un unico fungo, sono capaci di instaurare relazioni simbiotiche ma spesso con intensità e risultati inferiori rispetto a quelle native. Ecco l'effetto su crescita e prestazioni fotosintetiche

30 gennaio 2026 | 10:00

L'arca olearia

L'uso di enzimi in frantoio è un reato penale: la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la condannata a nove mesi di un frantoiano che ha utilizzato il pectinex in frantoio per produrre olio extravergine di oliva, confermando il reato di frode in commercio

29 gennaio 2026 | 15:00

Commenta la notizia

Per commentare gli articoli è necessario essere registrati

Accedi o Registrati